|

|

|

| 穴太寺 (京都府亀岡市) Anao-ji Temple |

|

| 穴太寺 | 穴太寺 |

|

|

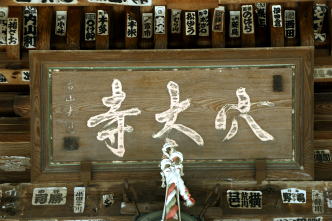

仁王門(京都府登録文化財)   仁王門  本堂(京都府指定文化財)  本堂、寺号の扁額  本堂、懸仏  本堂     表門  本堂への渡廊  円応院、玄関  円応院  円応院庭園  円応院、西の露地庭 円応院、西の露地庭 多宝塔  三十三所観音堂、西国札所の砂が納められている。堂に参るとすべての霊場をお参りしたことになる。  納経所   念仏堂(常念仏堂)  地蔵堂  鐘楼(京都府指定文化財)  鎮守堂(京都府指定文化財)  鎮守堂、天満宮  鎮守堂、稲荷明神  【参照】「円山応挙誕生地」の碑、境内の東近くに立つ。 |

亀岡市の穴太寺(あなお-じ/あのう-じ)は、「あなおさん」とも呼ばれている。かつては、「穴穂寺」「穴生寺」「菩提寺」ともいわれた。 山号を菩提山(ぼたい-さん)という。 天台宗、本尊は薬師如来。札所本尊は聖観世音菩薩。 西国三十三所第21番札所。神仏霊場会第130番、京都第50番。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 飛鳥時代、705年/慶雲年間(704-708)、第42代・文武天皇の勅願により、左大弁・大伴古麻呂が薬師如来を本尊として開創したという。(『穴太寺観音縁起』) 平安時代後期、寺の名があり、人々の信仰を集める。(『今昔物語集』『扶桑略記』) 鎌倉時代、三十三所観音霊場の一つになり、時宗開祖・一遍(1239-1289) も訪れたという。 室町時代、山門西塔院の末寺になる。足利将軍家の庇護を受けた。 応仁・文明の乱(1467-1477)の被害を受けた。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、明智光秀の丹波平定に伴い、兵火により焼失している。 江戸時代、17世紀(1601-1700)中期、行廣上人により中興されたという。 1728年/享保年間(1716-1736)、本堂(観音堂)を焼失している。 1735年、本堂が再興された。 近代、1896年、本堂屋根裏より釈迦如来大涅槃像が発見される。 現代、1968年、鎌倉時代作の仏師・感世作という木造聖観音立像が盗難に遭う。 2010年、本尊手聖観音像が開扉される。 ◆大伴古麻呂 奈良時代の官人・大伴古麻呂(おおとも-の-こまろ、? -757)。男性。胡麻呂、古麿。大伴旅人の甥に当たる。733年の遣唐使に加わったともいう。750年、遣唐副使になり、752年、唐に渡る。玄宗皇帝が禁じていたが、密かに律宗開祖・鑑真(688-763)らを副使船に乗せて帰国したという。このため、渡日は6度目に実現することができた。757年、陸奥鎮守将軍・陸奥按察使となる。天皇の廃立を企てた橘奈良麻呂の変の中心人物として投獄され、拷問死した。 ◆海北友雪 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・ 海北友雪(かいほう-ゆうせつ、1598-1677)。男性。名は道暉(道輝)、通称は忠左衛門、字は友雪。京都の生まれ。海北友松の子、養子ともいう。画を父・友松、狩野探幽に学ぶ。当初は絵屋・小谷忠左衛門として生計を立てた。寛永年間 (1624-1644) 、春日局の推挙により、徳川家光から江戸屋敷を拝領、用命を受けた。晩年、内裏、後水尾上皇(第108代)などの障壁画も手掛け、法橋に叙せられた。80歳。 海北家を再興した。代表作に妙心寺麟祥院の「雲竜図襖絵」がある。 ◆狩野永納 江戸時代前期の画家・狩野永納(かのう-えいのう、1631-1697)。男性。名は吉信、字は伯受、別号は一陽斎、梅岳、素絢軒、山静、通称は縫殿助。京都の生まれ。父・狩野山雪の長男。父、後に狩野安信に絵を学んだという。1693年、父の手録をもとに、黒川道祐の援助を得て『本朝画伝』(のち「本朝画史」と改題)5巻を刊行した。日本初の画人伝であり、日本絵画史上の重要な基礎資料の一つになった。代表作「賀茂競馬図屏風」、「四季花鳥図屏風」など。67歳。 墓は泉涌寺(東山区)にある。 ◆聖観音 聖観音像は「身代わり観音」と伝えられ、左胸には矢傷が残っていたという。 かつて、ある丹波国桑田郡郡司が、都の仏師・感世に聖観音像の造仏を依頼した。仏師への褒美に葦毛の愛馬を与えた。だが、郡司は馬が惜しくなる。家来に命じ、京に帰る仏師を矢で射殺したという。だが、仏師は生きており、観音像の胸には矢が刺さり血が流れていたという。郡司は改心し、仏道を信じるようになったという。 また、平安時代中期、962年(1010年とも)、丹波刻郡司・宇治(曾我部、宿禰)宮成が、婦女の勧めにより思い立ち、仏師・沙弥感世に黄金の聖観音像の造立を依頼した。仏師は法華経を唱えて造仏した。完成後に、宇治宮成は、感世が檀家から受けたお礼を奪おうとし、矢を射たという。だが、感世は生きていた。聖観音像には矢が刺さり、目からは赤い涙を流し、胸の傷からは鮮血が流れ落ちていた。観世音菩薩は、仏師の身代りになり、宮成が罪人になることも避けようとした。宮成は自分の行いを深く悔い、仏門に入り身代りになった観音像を本尊として祀ったという。 その後、観世音菩薩が宮成の夢枕に立ち、胸の傷が痛むとして穴太寺の薬師如来に平癒を願ったことから、当寺に新堂を建て、観世音菩薩を安置したという。(平安時代の『本朝法華験記』『扶桑略記』『今昔物語集』)。 現代、1968年、像は盗難に遭い、その後も発見されていない。 ◆仏像 ◈本堂内陣、須弥壇に3基の厨子がある。本尊の「薬師如来」、左に札所本尊の「聖観世音菩薩立像」、左に前立札所本尊の「聖観世音菩薩立像」を安置する。脇壇の左に「不動明王立像」、右に平安時代の「阿弥陀如来立像」、「釈迦如来大涅槃像」を安置する。 ◈本堂厨子内の木造「聖観音立像」(重文)は、33年に一度開帳される秘仏になる。京仏師の佐川定慶作という。現世、当世の二世にわたる安楽、安産の信仰がある。 ◈本堂の右脇壇の「釈迦涅槃像」(市文化財)(160㎝)は、鎌倉時代作(室町時代とも)という。 近代、1896年に本堂天井裏より発見された。当時、住職と孫娘(娘とも)の病気平癒のために日参していた大阪の女性信者の夢に像が現れた。その夢告により探し当てたという。仏像を堂内に安置し、像を撫でると孫娘の病は治ったことから、以後、諸病悉除の仏信仰を集めている。 右肩を下にして横たわる。普段は像には布団が掛けられており、枕下には蓮華座が置かされている。涅槃姿の等身大彫像の例は極めて珍しいとされている。「撫で仏/病気平癒の撫で仏」といわれ、仏像の自らの患部に当たるところを触ると病が治るという。布団は季節ごとに替えられている。 木彫、ヒノキ材、寄木造。 ◈鎌倉時代作の仏師・感世(かんぜ)作という木造「聖観音立像」(像高110cm) は、現代、1968年に盗難に遭い、その後も見つかっていない。 ◈説経節の「五説経」中の演目「さんせう大夫」の安寿姫肌守り仏だったという「観音小像」がある。「さんせう大夫」は、岩城の判官正氏の子、姉の安寿と弟の厨子王が、帝から安堵の令旨(文書)をもらうため都へと向かう。途中、人買いにより親子は切り離される。姉弟は丹後の山椒大夫の奴隷として売られた。安寿は弟を脱がしたため、山椒大夫の息子・三郎の拷問により殺される。やがて厨子王は出世し、山椒大夫父子に復讐を行う。 ◈多宝塔須弥壇に「釈迦如来」、「多宝如来」を安置している。 ◈念仏堂安置の本尊の「阿弥陀如来坐像」は、鎌倉時代以前の古仏に、鎌倉時代の頭部と胸部を組み合わせて造仏された。 ◆建築 ◈「仁王門」(京都府登録文化財)は、江戸時代中期(17世紀中期)に再建された。楼門古材を再利用したという。江戸時代の狩野永納『穴太寺観音縁起絵巻』(1676)に楼門は描かれているという。八脚門、入母屋造、本瓦葺。 ◈「本堂(観音堂)」(京都府指定文化財)は、江戸時代中期、1735年に再建された。向拝下に土間、吹き放しの外陣。内部に中央3間の分の格天井に花鳥図、内内陣に須弥壇を設ける。桁行5間、梁行5間、入母屋造、本瓦葺。3間向拝付。 ◈本堂の西に、円応院の「方丈」・「庫裏」(京都府指定文化財)がある。中興初代の行廣が江戸時代前期、1677年に建立した。玄関車寄より南は方丈建築になっており、南面は数寄屋風で庭園がある。 ◈「方丈表門(円応院)」(京都府指定文化財)は、江戸時代前期、1705年に建立された。薬医門。 ◈「多宝塔」(京都府指定文化財)は、江戸時代後期、 1804年に再建された。3間の多宝塔、高さ13m。柱は円柱、切石積の基壇に建つ。軒は下重に二軒繁垂木、上重に二軒扇垂木、四方に青竜、白虎、朱雀、玄武の彫刻を施す。内部に四天王柱、来迎壁、須弥壇を置く。釈迦如来、多宝如来を安置する。 ◈「地蔵堂」は、近代、昭和期(1926-1898)初めに建立された。万体地蔵が安置されている。 ◈「念仏堂(常念仏堂)」(京都府登録文化財)は、江戸時代前期、1705年に建立された。中興2世・禅海により建てられた念仏道場になる。本尊・阿弥陀如来坐像、亀岡市内諸所の古い位牌を安置する。寄棟造。 ◈鎮守堂の「天満宮」は、江戸時代、中期、18世紀(1701-1800)中期に建立された。菅原道真を祀る。一間社流造。 ◈鎮守堂の「稲荷明神」は、江戸時代中期、1759年に建立された。方1間4足、入母屋造、桟瓦葺。 ◈ほかに、「鎮守堂」(京都府指定文化財)、「鐘楼」(京都府指定文化財)などがある。 ◆文化財 ◈室町時代中期、1450年の「穴太寺観音縁起」(京都府指定文化財)。 ◈紙本「紺紙金字法華経」は、江戸時代前期、1676年に第108代・後水尾天皇の第8皇女・光子内親王が「観世音菩薩普門品」を書写した。 ◈江戸時代前期、1676年の紙本著色の「穴太寺観音縁起絵巻」は、狩野永納が「縁起」をもとに製作した。 また、「絵巻」をもとに昭和期に描かれた書院襖絵がある。 ◈「物語図屏風」は、安土・桃山時代-江戸時代前期の海北友雪(1598-1677)筆による。寺内で発見された。金箔地に高貴な男性が、女性宅を訪れる様、川に落ちた僧などが描かれている。現代、2000年に発見された屏風絵「稚児図屏風」には、稚児と戯れる僧が描かれていた。 2つの屏風絵は、かつて1つの屏風絵(6曲1隻、縦120㎝、横300㎝)だったとみられている。後水尾上皇(第108代、1596-1680)による寄進の可能性がある。 ◆庭園 江戸時代中期作庭の庭園(京都府指定文化財名勝)がある。池泉式の庭園で本堂、多宝塔を借景にしている。石組、池、丸刈りの植栽、樹木で構成されてる。 ◆墓 丹波の豪族・宇治宮成の墓が、地蔵堂の近くにある。館形の石造物になっている。 ◆西国観音霊場三十三所 当寺は、「西国観音霊場三十三所」の第21番札所になっている。第1番の和歌山・青岸渡寺より、第33番の岐阜・華厳寺までを巡る近畿2府4県(1000km)の巡礼になる。 長谷寺を開いた飛鳥時代の徳道(とくどう、656-?)は、病により仮死し、冥途で閻魔に出あった。閻魔は地獄に堕ちる者が多いとして、観音菩薩の慈悲を説き、33の霊場を参ると功徳を得られるとした。 観音菩薩は浄土に往生せず、現世で苦しむ人々を救済するために、聖観音、十一面観音、千手観音など33(無限)の姿に身を変えるとされる。徳道は、閻魔より33の宝印、起請文を授かり現世に戻る。徳道は兵庫・中山寺に宝印を納めたという。 巡礼は、奈良時代に始まる。その後、途絶したともいう。平安時代、花山法皇(第65代、968-1008)は、徳道の納めた宝印を掘り起こし、巡礼を再興したという。また、平安時代後期(12世紀)に再興されともいう。平安時代後期には天皇、公家が巡礼し、鎌倉時代-室町時代には、庶民にも広まった。江戸時代に最も盛んになる。周辺の伊勢神宮参り、熊野詣、善光寺参りとも結びついた。「三十三度行者」と呼ばれるのは、33所を33回も巡礼した人を意味した。御朱印、千社札の始まりにもなった。 ◆巡礼道 観音霊場の20番・善峯寺と当寺を結ぶ山道「巡礼道」が通る。 ◆年間行事 福給会(ふくたばえ、本堂前に組まれた櫓の上から般若心経を唱え福札(牛玉宝印)3000枚を撒き授ける。中に3枚の赤福、33枚の福札が混じる)(1月3日)、節分会・星祭(2月3日)、施餓鬼法要(3月20日頃)、無縁経法要(4月19日-21日)、精霊会(口丹波一円の新仏を鬼灯で当山に迎え、書院、庭園、寺宝が公開される。千日参り)(8月9日)、孟蘭盆大施餓鬼会(8月23日)、施餓鬼法要(9月20日頃)、除夜の鐘(12月31日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『週刊 古社名刹巡拝の旅 30 丹波・丹後路』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都の仏像』、『関西の仏さま』、『京都の地名検証2』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|