|

|

|

| 印空寺 (京都市右京区) Inku-ji Temple |

|

| 印空寺 | 印空寺 |

|

|

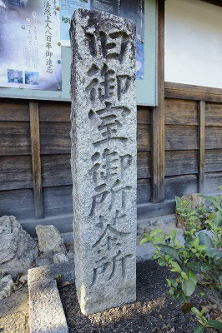

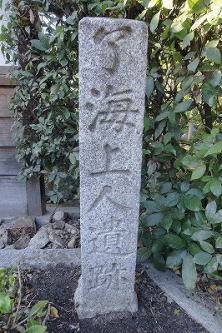

山門、1991年建立    「旧御室御所茶所」の石標  「了海上人遺跡」の石標  本堂  本堂 本堂 本堂 本堂  坂東妻三郎の屋敷にあった蹲踞  織部燈籠  サクラ  ウメ   鐘楼  庭園の「二河白道」 |

山越の印空寺(いんくう-じ)は、嵯峨広沢池の東に位置している。山門脇に、「旧御室御所茶所」「了海上人遺跡」の石標が立つ。「印空庵」ともいう。山号は月江山という。 西山浄土宗。本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 江戸時代、1688年/元禄年間(1688-1704)初め、美濃・立政寺より印空(?-1692)が入る。仁和寺門跡・寛隆法親王より寺領寄進を受けて建立された。再建されたともいう。 了海(1663-1719)が中興し、寺勢は盛んになる。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により衰微する。永く無住になる。 現代、1970年、圓空瑞元(?-2006)の入寺以来、復興が続けられる。写経霊場道場として復興された。 1974年、鐘楼が建立される。 1991年、現在の寺観が整えられる。本堂、山門、庫裡が再建され、境内も整備された。 ◆印空 江戸時代前期の西山浄土宗の僧・印空(いんくう、?-1692)。詳細不明。男性。圓空瑞元。美濃(岐阜県)・立政寺より入洛した。1688年、仁和寺23世門跡・覚隆法親王よりこの地を与えられ、七堂伽藍を建立して印空寺を建立した。 墓は印空寺(右京区)にある。 ◆寛隆法親王 江戸時代前期の皇族・僧の寛隆法親王(かんりゅう-しんのう、1672-1707)。詳細不明。男性。俗名は師永(もろなが)、法名は寛蓮。第112代・霊元天皇の第2皇子。1683年、親王になり、真言宗仁和寺真乗院の孝源のもとで得度した。1692年、灌頂を受け、仁和寺を嗣いだ。1693年、東寺の「両界曼荼羅」の転写が完成し、開眼供養の導師をつとめた。36歳。 ◆了海 江戸時代前期-中期の西山浄土宗の僧・了海(1663-1719)。詳細不明。男性。印空寺を再興した。56歳。 了海は人々に親しまれ、子守唄が伝えられている。「ねんねせん子は了海坊にかます/了海坊がこわけりゃ/ちゃとねやれ」 墓は印空寺(右京区)にある。 ◆圓空瑞元 現代の西山浄土宗の僧・圓空瑞元(?-2006)。詳細不明。男性。1970年、印空寺に入寺した。以来、復興が続けられた。写経霊場道場として復興になる。 墓は印空寺(右京区)にある。 ◆仏像 ◈本堂安置の本尊「阿弥陀如来像」は、地名に因み「山越の阿弥陀」と称されている。 ◈脇侍仏の「観音菩薩像」、「勢至菩薩像」は、近現代の仏師・松久朋琳(1926-1992)作による。三千院・往生極楽院の脇侍仏の模刻という。 ◈本堂東側の仏間に「宝珠観音菩薩像」を安置している。仏師・松久朋琳作による。了海遺愛の五色椿を用いた。 ◈本堂東側の仏間左側に「文殊菩薩像」を安置している。仏師・松久朋琳作による。サルスベリの材を用いている。 ◈本堂西側の仏間に「大黒天像(御所大黒天神、甲子大黒)」を安置する。室町時代後期、1504年作になる。第104代・後柏原天皇(1464-1526)は、応仁・文明の乱(1467-1477)の戦渦と疫病流行を憂慮した。甲子の年(1504年)に、聖夢に現れた大黒天神を感得したという。その姿を紫宸殿棟木を用いて彫らせた。以来、350年余りを宮中で祀られていた。 近代、1868年の東京遷都に際して、伏見宮邦家親王(1802-1872)が聚楽廻りの庄屋・中家甚三郎に贈った。像が京都に残されたのは、その大きさと重さのためだったという。以後、100年ほど秘仏として祀られた。現代、1978年に、当主・中家昇により、旧御室御所ゆかりの印空寺に寄進された。 頭に頭巾を戴き、右手に小槌を掲げ、左手で袋を背負う。蓮台ではなく米俵2俵の上に立つ。甲子型の原形ともいう。寄木造、像高1.5m、胴回り2m。 ◆建築 ◈「本堂」は、現代、1991年に建立された。 ◈「山門」、「庫裡」も現代、1991年に再建された。 ◈「鐘楼」は、現代、1974年に建立される。 ◆庭 本堂前に、枯山水式庭園「二河白道」がある。現代、1991年に作庭された。作家・冨永航平が名づけた。中央に参道が通じ、両脇に白砂と石組で構成されている。 ◆坂東妻三郎の蹲踞 本堂の東に、映画俳優・坂東妻三郎(1901-1953)の屋敷内にあった蹲踞が置かれている。 かつて、広隆寺の西に坂東の屋敷があった。その後、中村某により屋敷は引き継がれる。以後、映画関係者の利用する旅館になったとい。30年ほどして廃業後、屋敷は取り壊される。 蹲踞は残り、印空寺の檀家のもとに移された。その後、現代、1991年の本堂再建時に寄進された。 ◆花暦 境内に、さまざまな植物が植えられている。 ◈ベニシダレザクラは、桜森・佐野藤右衛門により植えられた。色の濃い八重の花弁を付ける。 ◈タラヨウ(京都市の保存樹)は樹齢300年以上になる。モチノキ科の常緑高木で、葉の裏を傷つけると痕がタンニンにより黒変する。経文を書く多羅樹になぞらえて名づけられ、葉書の語源にもなった。雌雄異株、樹高17m。 ◈ツツジ科シャシャンボは、樹齢300年以上という。 ◈ほかに白梅、北山杉、モクレン科のシデコブシ、カエデ、ボダイジュ、ユズリハなどがある。 ◆墓 ◈境内東北に横穴式円墳があり、墳丘上に印空の墓がある。無縫製塔になる。 ◈圓空瑞元、了海の墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 当寺の案内書「印空寺」、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都 神社と寺院の森』  |

タラヨウ(京都市の保存樹) |

タラヨウの葉 |

開山堂 |

開山堂 |

印空の墓 |

印空の墓、円墳上にある。 |

圓空瑞元上人の墓 |

中興の祖・了海上人の墓 |

|

|

|

|

| |

|