|

|

|

| * | |

| 高麗寺跡 (京都府木津川市) Site of Koma-dera Temple |

|

| 高麗寺跡 | 高麗寺跡 |

|

|

「史蹟 高麗寺址」の石標  「高麗寺遺跡」の石標  窪地の礎石  礎石  礎石  高麗寺概略図   盛土    【参照】軒丸瓦、複弁蓮華文、7世紀(京都大学総合博物館蔵) 【参照】軒丸瓦、複弁蓮華文、7世紀(京都大学総合博物館蔵) 【参照】軒丸瓦 複弁蓮華文、8世紀(京都大学総合博物館蔵)  【参照】軒平瓦、均斉唐草文、8世紀(京都大学総合博物館蔵) 【参照】軒平瓦、均斉唐草文、8世紀(京都大学総合博物館蔵) 【参照】軒平瓦、重弧文、7世紀(京都大学総合博物館蔵) 【参照】軒平瓦、重弧文、7世紀(京都大学総合博物館蔵) 【参照】塼、7世紀、(京都大学総合博物館蔵)  【参照】瓦積基壇、樫原廃寺跡  【参照】「上狛」の地名 |

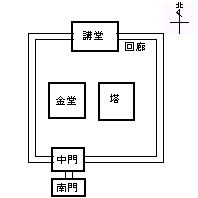

木津川流れる山城町上狛(かみこま)の台地、棚田の中に、府内最古の古代寺院であり、国内最大級の寺院だった高麗寺(こま-でら)跡(飛鳥時代創鷺国史跡)がある。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 飛鳥時代、6世紀(501-600)末、渡来僧(高麗僧)の恵弁(恵使)により創建されたとの伝承がある。 570年、高句麗の使者を「山背の高麗館」「相楽の館」(場所は特定されていない)に入れたと記されている。(『日本書紀』同年条) 7世紀(601-700)初頭、創建されたとみられている。 白鳳時代(645-710)/660年代、伽藍整備が行われ、全盛期になる。金堂、塔、講堂、中門が建ち並び、回廊で繋がれていた。 奈良時代、天平期(729-749)、すでに存在していたと推定されている。 8世紀(701-800)半、高麗寺の僧・宋常の名がある。俗人と碁を打ったという。(『日本霊異記』、9世紀初頭) 奈良時代末-平安時代前期、大規模な伽藍修理が行われた。 平安時代末、12世紀(1101-1200)頃まで存在したとみられている。後世に繰り返された再建と修造の痕跡がある。 鎌倉時代初めまで、寺が存在していた可能性がある。 近代、1934年、郷土史家・中津川保一により、高麗寺瓦窯跡が発見される。 1938年以来、本格的な発掘調査が行われる。 1940年、8月、国指定史跡に指定された。 現代、1984年より、5カ年の発掘調査が行われる。 2009年、溝より大量の土器(12世紀末-13世紀初頭)が発掘され、寺が鎌倉時代初めまで存在していた可能性があるという。 2010年より、史跡部分を整備する。 2021年、高麗寺跡の公園整備が終わる。 ◆宋常 奈良時代の僧・宋常(えいじょう、?-?)。詳細不明。男性。播磨国(兵庫県)の増位寺の僧だったという。743年、内裏で大般若経を読誦し、その後、高麗寺に移り戻らなかったという。(『播磨増位山随願寺集記』)。『日本霊異記』中には、山背の国相楽郡の高麗寺僧・宋常は、法華経を誦持する僧として記されている。天平年間(729-749)、白衣(びゃくえ、俗人)と碁を打つ逸話が記されている。 ◆中津川 保一 現代の郷土史家・中津川 保一(?-?)。詳細不明。男性。1934年、高麗寺瓦窯跡を発見し、本格的な学術調査の契機になる。塔の心柱の礎石も発見している。山城国一揆研究でも知られ、1953年、城南郷土史研究会を結成し、1954年、5人の会員で「共同研究山城一揆」を発表した。 ◆高麗寺 飛鳥時代(7世紀初頭)に高麗寺は創建された。4-7 世紀に朝鮮半島北部を支配した高句麗から渡来した氏族狛(高麗)氏に関係する寺院と考えら れている。 場所は、木津川が西から北に大きく流れを変えた北岸の河岸段丘上にあった。木津川舟運の港(上津遺跡)の対岸に位置していた。 寺域は一辺が東西190m、南北180mの規模だったという。回廊で囲まれた伽藍中心部の大きさは、東西 61.9m、南北 65.6mを有していた。 伽藍配置は東に塔、西に金堂を配する法起寺式であり、背後の講堂から両翼に延びた回廊は、塔・金堂を囲み中門に至り、南門・中門・金堂が南北一直線に並んでいた。 奈良時代末-平安時代前期に大規模な伽藍修理が行われた。鎌倉時代に消滅したとみられている。 近代、1940年 8 月30 日 に国指定史跡に指定された。2010 年 2 月 22 日に追加指定され、指定面積は20,100.5 ㎡あり、寺域の 60%になる。現代、2010年に史跡整備が始まり、2021年に史跡公園として開園した。 ◆高句麗・高麗寺・狛 「高麗」について、複数の呼び名がある。古代には「こうくり/こま」と呼ばれた。10世紀-14世紀に高麗(こうらい)が朝鮮半島を統一したため、古代の国名「高麗」を区別し、「高句麗」とした。日本では10世紀以降に「高麗(こうらい)」と読んだ。 高麗寺(こまでら)の名は、奈良時代の『日本書紀』、平安時代初期(9 世紀)の仏教説話集『日本霊異記』中巻第 18 話、平安時代後期の説話集『今昔物語集』などにも登場する。これらには、「高麗寺の渡来僧栄常」にまつわる記述がある。 扶余系民族国家・高句麗(こうくり)は、現在の北朝鮮、中国東北地方に前37頃-668年に存在した。なお、中世の高麗王朝(こうらい-おうちょう)(918-1392)ではない。当時の日本は、すでに高句麗との国交があった。飛鳥時代、570年には、高句麗の外交使節が来日し山城国相良(さがら)郡の館に滞在したことが記されている。(『日本書紀』) 高麗寺は、この高句麗からの渡来系氏族・狛(こま、高麗)氏の氏寺だったとみられている。時期は、第29代・欽明天皇(在位 :540-571)頃ともいう。狛氏は、南山城(相楽七郷中の大狛郷)周辺に居住していたとみられ、奈良時代には、狛造、狛部、狛人などの氏族名があった。(『和名類聚抄』) なお現在も上狛(かみこま)、下狛(しもこま)の地名が残っている。 ◆発掘調査 近代、明治期(1868-1912)には、まだ寺院跡の礎石が残されていたという。その後1938年以来、1984年-1988年の寺域確認調査、2005年-2009年の史跡整備に伴う基礎調査がなど、6回の発掘調査が続けられている。 今までに、塔(基壇一辺12.4m、高さ0.7m)、金堂(基壇規模東西16m、南北13.4m、建物5間4間)、講堂(東西23.7m、南北13.4m)、中門跡などが見つかっている。伽藍を取り囲んだ回廊は、ほぼ正方形で、一辺が南北200尺(唐尺)、東西201尺の規模だったとみられている。 金堂が西、塔が隣接して東に建ち、周りを回廊により囲まれた「法起寺式伽藍配置」になっていた。北辺回廊の北の中央に講堂があり、南の南面回廊の西寄りに中門、さらにその南に南門が繋がっていた。この金堂、南門、中門が南北に一直線に並ぶ形式は、川原寺式伽藍配置から法起寺式伽藍配置へ変わる最初の例という。 塔、金堂、講堂の基礎は、白鳳時代(奈良時代)(645-710)の築造といわれている。瓦を積み上げ外装(化粧)とした瓦積基壇上に築かれた。内側は石積化粧であり二重の基壇化粧で、周囲は石敷されていた。南辺には築地塀跡も見つかり、7世紀の寺院としては最初の例になるという。 現代、2007年の発掘調査では、塔相輪最上部の水煙を、心柱に取り付けていた銅製金具・擦管(さっかん)が発見された。表面に金色の鍍金が施され、当時としては高度な技術を誇っていた。 創建時には、蘇我馬子による飛鳥時代、596年創建の飛烏寺(奈良県明日香村)と同じ(同笵)軒瓦が使われたという。これは瓦笵(がばん)といわれる瓦の型が同じものを用いていた。また、その後の造営では、飛鳥時代、7世紀(601-700)半、第38代・天智天皇の創建とみられる川原寺(奈良県明日香村)と同じ軒瓦が使われた。また、観音菩薩像を陰刻した平瓦も見つかっている。瓦は寺の近く南東部の瓦窯3基で製造されていたとみられている。また、金具も製造されていた。 ◆狛山 高麗寺の北に狛山(こま)丘陵がある。「狛山に啼くほととぎす泉河(木津川)渡りを遠み此処に通はず」(『万葉集』)と詠まれている。 丘陵地には古墳が多く存在する。大塚山古墳(椿井)には最古の前方後円墳がある。現代、1953年に中国製銅鏡が出土した。この中には、三角縁神獣鏡33面が含まれていた。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『京都・山城寺院神社大事典』、『南山城の古寺』、『相楽歴史散歩』、『京都の地名検証』、 『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都傑作美仏大全』、京都大学総合博物館、ウェブサイト「木津川市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|