|

|

|

| 水火天満宮 (京都市上京区) Suika-temmangu Shrine |

|

| 水火天満宮 | 水火天満宮 |

|

|

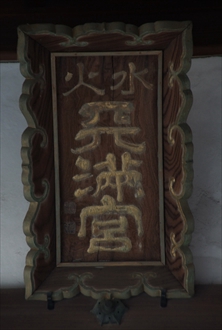

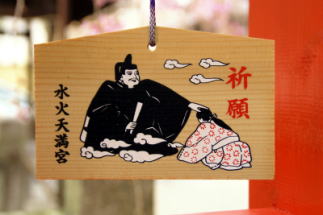

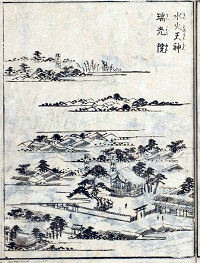

「孝学堂跡」の石標   拝殿  本殿  本殿  本殿    枝垂桜    六玉稲荷大明神  六玉稲荷大明神、就職祈願、人材確保の信仰がある。   秋葉社  白太夫社  金玉龍王 玉姫弁財天 福寿大明神   玉子石   「登天石」  出世石、緑色岩類  金竜水  「是より洛中荷馬口付のもの乗へからす」の石標    【参照】江戸時代の『都名所図会』に描かれた水火天神(下の部分)(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

水火天満宮(すいか-てんまんぐう)は、堀川通に面している。「水火天神社」とも呼ばれる。 祭神は菅原道真(すがわら-の-みちざね)を祀る。社名は、道真の神霊が火雷(ほのいかづち)になり大雨を降らせたことに因むという。旧村社。 水害・火災厄除、合格祈願、旅行安全の信仰がある。六玉稲荷大明神は、就職祈願、人材確保。白雲弁財天は女性の下の病の平癒。玉子石は安産守護、登天石には迷子が無事に戻るという信仰がある。 ◆歴史年表 平安時代、923年、第60代・醍醐天皇の勅願により、菅原道真の神霊を勧請した。延暦寺の法性坊尊意僧正によって建立されたという。(社伝)。かつては、一条下り松付近にあったともいう。当宮は、この地にあった悲田院の鎮守社だったともいう。 江戸時代、1788年、天明の大火により焼失し、様々にな記録も焼失した。 現代、1952年、堀川通の拡張工事にともない、上天神町(天神の辻子、上京区、現在地の西)の南東より、堀川通の拡張工事に伴い移転した。 ◆菅原 道真 平安時代前期の公卿・文章博士・歌人・菅原 道真(すがわら-の-みちざね、845-903)。男性。父・菅原是善、母・伴氏の3男。幼少より漢詩、和歌に優れた。862年、文章生試験に合格、866年、円仁『顕揚大戒論』序文を書く。867年、文章徳業生、870年、方略試に合格、871年、少内記、872年、存問渤海客使に任じるが、母が亡くなり解官、877年、式内少輔、文章博士を兼ねる。第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇に重用される。879年、従五位上。880年、父没し家塾「菅家廊下」を継承。883年、加賀権守兼任。884年、太政大臣職掌の有無について意見を奏上。888年、阿衡問題について藤原基経に意見書を送る。891年、式部少輔、左中弁兼ねる。892年、従四位下、『三代実録』『類聚国史』を編じる。893年、参議、式部大輔、左大弁、勘解由長菅・東宮亮を兼任。894年、遣唐大使に任命されるが、大使の中止を建議し、中止になる。侍従兼任。895年、近江守兼任、中納言、従三位、春宮権大夫兼任。897年、正三位、中宮大夫兼。899年、右大臣となる。900年、三善清行は道真に辞職勧告する。901年、従二位、左大臣・藤原時平の讒言(ざんげん、告げ口)により、大宰権帥に左遷される。903年、大宰府で没した。著『菅家文集』、歴史書『三代実録』など。59歳。 遺言により太宰府・安楽寺に葬られた。 道真没後約50年間に、都では旱、疫病(疱瘡)、月食、大彗星、地震、天候不順などが続いた。道真の政敵・藤原菅根、藤原時平の死(909)、左遷を命じた醍醐天皇の皇太子保明親王の死(923)、清涼殿落雷(930)による藤原清貴、平希世の死、醍醐天皇自身の死(930)が相次いだ。これらの異変は、道真の怨霊の仕業と怖れられた。道真怨霊についての文献初出は、平安時代中期『日本紀略』という。道真には没後、993年、正一位、太政大臣が追贈される。道真は、当初、雷神、祟り神として、後に天神として学問の神として祀られた。 ◆菅原道真・登天石 境内には平安時代の菅原道真に関わる「登天石(とうてん-せき)」が祀られている。 菅原道真は、右大臣にまで昇りつめる。道真への反感を抱く左大臣・藤原時平らの画策により、醍醐天皇は道真を大宰権帥として大宰府へ左遷し、道真は不遇のうちに没した。道真の4人の子どもらもそれぞれ流刑に処された。この「昌泰の変」(901)は、時平と道真、第59代・宇多上皇と醍醐天皇との確執、道真に対する貴族の反発などが背景にあった。 道真の死後、都には大雨、落雷、鴨川の氾濫などの異変が相次ぐ。清涼殿には落雷があり、多くの死傷者が出た。左遷に動いた藤原菅根が変死し、藤原時平も急逝した。道真の祟りと恐れた朝廷は、道真の罪を赦すと共に、贈位を行り、子どもらの流罪も解いた。 醍醐天皇は、尊意僧正に祈祷を依頼する。僧正はすぐに比叡山を降り、御所に急いだという。途中、鴨川まで来ると、突如として水位が増し、水は町へと流れ込んだ。尊意はあわてず、天に向かい神剣(数珠とも)をかざし祈りを捧げる。瞬く間に雷雨は止み、水位は下がる。水流が二つに分かれ、一つの石が現れた。その石の上には、道真の霊が現れ、やがて霧の中に消えたという。霊は天に駆け上ったともいう。 以来、当社で、菅原道真を祀り、その石(陽石)を供養し、「登天石」と名づけた。石の一部は、いまも境内にある。緑色岩類。 ◆孝学堂 境内には「孝学堂跡」の石標が立つ。孝学堂は、江戸時代、水火天満宮宮司・孝道が境内に興した学問塾をいう。 ◆道標 「是より洛中荷馬口付のもの乗へからす」と記した石標がある。 ◆玉子石 丸い形の玉子石は安産守護の信仰がある。5カ月目に居士に祈願すると安産になるという。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆サクラ シダレザクラ、ベニシダレザクラがある。 ◆年間行事 例祭(10月10日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都大事典』、『京都のご利益手帖』、『京のしあわせめぐり55』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都 神社と寺院の森』 、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|