|

|

|

| 仏光院 (京都市山科区) Bukko-in Temple |

|

| 仏光院 | 仏光院 |

|

|

大石順教  大石順教、口筆の様子、説明板より  居屋、順教の仕事場だった。  茶室・養愚庵  順教は、仕事の合間に庭の草花のスケッチ、手入れもしていたという。  吉井勇の歌碑 |

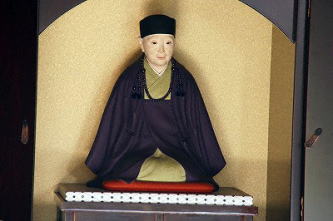

仏光院(ぶっこう-いん、佛光院)は、歓修寺の南に隣接する。大石順教尼(おおいし-じゅんきょう-に)ゆかりの寺として知られている。 真言宗山科派、本尊は千手観音。 ◆歴史年表 かつて、現在地には、勧修寺の塔頭があった。 近代、1936年、大石順教尼は、勧修寺境内に身体障がい者福祉相談所「慈鏡苑」を建てる。「自在会」を設立し、女性を収容する。(寺伝) 1947年、順教尼は、「自在会」を改め、宗教法人「佛光院」を設立した。 現代、1951年、4月、順教尼により仏光院は現在地(旧塔頭の地)に再建される。 1961年、順教尼は、本堂を落慶する。 1965年、順教尼は、勧修寺境内に「可笑庵」を建立した。 1968年、順教尼は「可笑庵」で亡くなる。 ◆大石 順教 近現代の尼僧・大石 順教(おおいし-じゅんきょう、1888-1968)。女性。よね、順教尼。大阪道頓堀の「双葉寿司」の長女に生まれた。1892年、京舞・山村きみに師事し、1899年、11歳で京舞の名取りになった。1901年、13歳で堀江山梅楼の舞妓(芸名は妻吉)になる。主人・中川萬次郎の養女になり、西川流舞踏を習う。1905年、17歳の時、妻に逃げられ狂乱した養父は、日本刀で妻の母、兄、妹、よねを含む養女などを殺傷した。事件の被害者6人のうち、よねのみが生き残る。両腕を斬り落とされ顔にも傷を負う。(「堀江事件(堀江の六人斬り)」)。退院後、寄席の見世物として旅巡業の身になり、両親の生活を支えた。1907年、桂文團治一座の仙台巡業中に、カナリヤが嘴で雛を育てるのを見て口筆を思いつく。敬坊(後の柳家金語楼)に字を学ぶ。独学で書画を始めた。死刑執行された養父の亡骸を引き取り、四天王寺に墓を立てた。1908年、文楽の人形遣いとの共演により、悲願の「三番叟」を演じた。寄席より引退し、「割烹松川家」を開店し女将になる。1910年、生玉の持明院住職・藤村叡運僧正に師事し、国文学、和歌を学ぶ。1912年、反対を押し切り、日本画家・山口草平(1882-1961)と結婚、一男一女をもうけた。1923年、2児と上京し、呉服行商、絵更紗帯などを描き生計をたてる。関東大震災に遭遇し、個展開催のための作品をすべて失う。1927年、離婚し、障がい者の福祉相談を始める。1930年、『妻吉自叙伝・堀江物語』を出版、映画化され評判になる。1931年、大阪河内高安に庵を建て、画業と福祉活動を行い、障がい者の女性らと生活した。1933年、天徳院・金山大僧正を師として出家得度し、法名「順教」と改めた。1934年、陸軍省要請により、満州へ傷病兵の慰問に訪れる。1936年、歓修寺内に身体障がい者福祉相談所、「自在会」を設立した。困窮している婦女子を収容し共同生活する。女囚刑務所、長島・愛国園などを支援した。1937年、南禅寺でヘレン・ケラーと2度対談した。1938年、陸軍省の要請により、中国各地の軍病院などを慰問使として慰問した。1947年、京都府身体障がい者福祉審議会委員、京都市身体障がい者連合会副会長に就任、自在会を改め佛光院を創設した。1950年、厚生省の依頼により、北海道で身体障がい者福祉法施行記念大会の講師を行う。1953年、高野山に自らの落とされた両腕を納骨し、「腕塚」を建立した。1955年、口筆写経「般若心経」が日展書道部に入選する。1962年、東洋初の世界身体障がい者芸術協会会員に認証された。1965年、勧修寺に「可笑庵」を建立する。1966年、ドイツのミュンヘン美術館で個展を開催。『無手の法悦』を著す。1968年、「可笑庵」で亡くなる。受難した同じ日だった。遺体は遺志により献体された。80歳。高野山奥の院に腕塚がある。墓は勧修寺北の墓地にある。 最後の弟子に日本画家・南正文(1951-)がある。吉井勇、与謝野晶子、曾我廼家五郎、早川徳治と親交した。順教を題材にした藤本義一の小説に『女橋』がある。 境内には慈手観音もある。順教と等身大の観音像であり、観音建立後7日目に順教は亡くなったという。 ◆文化財 書院に、順教尼の遺品が展示されている。 ◆歌碑 ◈「そのむかし臙脂(えんじ)を塗りしくちびるに筆をふくみて書く文ぞこれ」。詩人・吉井勇(1886-1960)の歌碑が建立されている。 ◈「幸多き身ぞと知りけり菊のいおり 静かにもれる月かげ」(順教尼)。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『無手の法悦』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『マンガ 祖母さまのお手々はだるまのお手々』、 『山科の歴史を歩く』 、『山科事典』、『京都山科 東西南北』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|