|

|

|

| 雨宝院 (西陣聖天) (京都市上京区) Uho-in Temple |

|

| 雨宝院 | 雨宝院 |

|

|

千手観世音    サクラ   普賢菩薩、本尊・大聖歓喜天、十一面観音を安置する。   「日本最初大聖歓喜天」の扁額    寶稲荷大明神、陀枳尼天、鬼子母神、金毘羅大権現を安置する。  右より、愛染明王、大聖不動明王、役行者を安置する。  シャクナゲ  右より、聖観世音菩薩、大黒天・虚空蔵菩薩、大青面金剛(庚申)、釈迦如来・地蔵菩薩を安置する。  十一面観世音、北斗妙見大菩薩、融通尊(宝珠)、諸天善神(年徳大善神)、七福神を安置する。  大師遍照金剛を安置する。  ボケ  右より、疱神、鎮宅方除神、弁財天  右、弁財天    ツバキ  御衣黄桜  染殿井、井戸の深さは12mある。  【参照】「聖天町」の町名 |

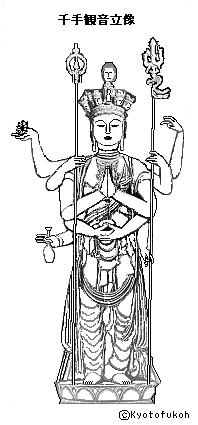

聖天町(しょうてん-ちょう )にある雨宝院(うほう-いん)は、「北向山歓喜寺(きたむきやま-かんぎ-じ)」、「西陣聖天(にしじん-しょうてん)」、「西陣の聖天さん」とも呼ばれ親しまれている。古くは大聖歓喜寺(だいしょうかんぎ-じ)と呼ばれた。山号は北向山(ほくこう-ざん)という。 真言宗泉涌寺派、古義真言宗、本尊は西陣聖天十一面観世音菩薩(大聖歓喜天、聖天尊)を祀る。 商売繁盛の神としても信仰されている。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、821年、空海(弘法大師)が建立したという。第52代・嵯峨天皇の病い平癒のために、象頭(ぞうとう)人身の大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)を自刻し、祈祷したことに始まるという。千本五辻(太極殿旧跡東北方)に像を安置する大聖歓喜寺(だいしょうかんぎ-じ)が建立されたという。かつては真言宗の寺であり、後に禅宗に改める。(寺伝)。以来、東寺とともに皇城鎮護の大伽藍になったという。 室町時代、応仁・文明の乱以前、大聖歓喜寺という大寺院の子院だったという。最盛期の境内は千本五辻(太極殿旧跡東北方)までを占めていた。 応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、この地へ移り、雨宝院のみが再建される。再び真言宗に戻った。 江戸時代、1788年、天明の大火で焼失し、その後、再建された。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。俗姓は佐伯氏、諡号は弘法大師、灌頂名は遍照金剛。讃岐国(香川県)の生まれ。父・豪族の佐伯田公(義通)、母・阿刀氏。788年、15歳で上京し、母方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、18歳で大学明経科に入るが、中途で退学し私渡僧(しどそう)として山岳修行を始め四国の大滝岳や室戸崎などで山林修行した。797年、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』を著す。798年、槙尾山寺で沙弥となり、教海と称する。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使留学僧として唐へ渡り、805年、長安・青竜寺の恵果(けいか)により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。806年、当初の20年の義務期間を2年に短縮して帰国、多くの経典、密教法具などを持ち帰る。入京できず太宰府・観音寺に住した。809年、入京を許される。810年、高雄山寺(神護寺)を経て、811年、乙訓寺に移り、約1年間任に当たった。空海が寺に迎えられたのは、自害した早良(さわら)親王の怨霊を鎮めるためだったともいわれている。別当になる。812年、乙訓寺を訪れた天台宗開祖・最澄は、空海と会っている。その後、空海は高雄山で最澄らに金剛界結界灌頂を行った。後、二人は決裂し、断絶する。813年、東大寺別当、819年頃/818年、高野山を開く。822年、東大寺に灌頂道場(真言院)を開く。823年、東寺を真言密教の道場にした。824年、高雄山寺を神護寺と改名する。神泉苑で祈雨の修法を行う。827年、大僧都となる。828年、綜芸種智院を創立した。832年、高野山で万灯会、834年、正月、宮中中務省で後七日御修法を営む。830年、『秘密曼荼羅十住心論』を著す。高野山で亡くなる。62歳。東峰に葬られた。 ◆仏像・木像 ◈本堂安置の本尊は秘仏の「大聖歓喜天像」になる。平安時代前期、821年に、弘法大師(空海)が第52代・嵯峨天皇の病平癒のために一刀三礼し自ら刻んだ。祈祷したところ病は完治したという。像は天皇の等身大とされ、象頭(ぞうとう)人身になる。秘仏のため「歓喜童子像」が御前立になる。単身六臂。 ◈本尊脇には、「雨宝童子」が祀られている。聖天尊の化現とされている。雨宝院の名の由来にもなった。 「五秘密像」も安置されている。 ◈大師堂に「弘法大師像」が安置されている。空海の42歳の姿を刻んだという。像は南を向き、坐して口を開く。「阿吽汗かきの大師」と呼ばれる。「汗かき」とは、「汗をかくようなことでも、必ず衆生を救済する」意味とされた。東寺(南区)にも同様の大師像が北を向き安置されている。2つの像は、互いに向き合うことで、金剛力士像のように雨宝院の像は「阿」を、東寺の像は「吽」を表していたという。 ◈観音堂には、「千手観音立像」(2m)(重文)を安置する。平安時代前期、貞観年間(859-877)/9世紀(801-900)作になる。密教像とされ、旧大聖歓喜寺の諸像のうちの遺仏ともいう。室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)では焼失を免れた。近代、1942年までは秘仏だったという。 体躯は奥行きがあり重厚で、頭上には11面の化仏が載る。両手を胸前で合わせる合掌手であり、宝鉢手など10手は残り、30手は失われている。手は矧(は)ぎつけている。脇手の一部は後補による。本体は頭部手脚部など一木彫成(頭体一木造)になっている。大腿部にかけ翻波式衣文が見られる。 木造、一木彫、八臂、漆箔。 ◈観音像の脇壇に「洛陽三十三所観音像」が安置されている。江戸時代後期、1821年に奉納された。観音小像34体が各々厨子に納められている。台座に洛陽札所番号があり、西国三十三所像を表し、本来の像に似せて像造されている。 なお、34番に「厨子入 加僧(かそう)観音坐像」(35㎝、台座8.5㎝込み)1体があり、西国三十三所・坂東三十三所と合わせ百観音としたとみられている。各厨子内には、施主・願主名が記されている。 ◈ほか、不動堂に「大聖不動明王」、庚申堂に「大黒天」、「釈迦如来」、「地蔵菩薩」が安置されている。 ◆建築 狭い境内には、本堂、不動堂、稲荷堂、大師堂、観音堂、庚申堂などが建てられている。 ◆文化財 「洛陽三十三所観音納札」1枚は、江戸時代、19世紀作になる。江戸時代後期、1821年に奉納されている。詳細不明。木製、縦51.5×横15.3×厚1.2㎝。 ◆雨宝 雨宝院の「雨宝(うほう)」とは、法雨、雨が宝のように降るという意味で大荒神経に因る。 なお、雨宝は、伊勢神宮に祀られる天照大神(あまてらすおおみかみ)の化現(けげん)とされる雨宝童子(うほう-どうじ)に由来する。また、大日如来の化現ともいう。 雨宝童子は神仏習合の両部神道(りょうぶ-しんとう)の神であり、日向に下生(げしょう)した時の姿という。右手を金剛宝棒(ほうぼう)で支え、左手に宝珠を持ち、頭上に五輪塔を戴く。また、稲作に欠かすことができない雨水から、「雨の宝」、「宝を雨(ふ)らす」意味も込められている。 ◆聖天 「聖天」とは、本尊秘仏「大聖歓喜天像(だいしょう-かんぎてん-ぞう)」のことをいう。平安時代前期、821年に、弘法大師(空海)が第52代・嵯峨天皇の病い平癒のために自ら刻み祈祷したとされる。像は天皇の等身大とされ、象頭(ぞうとう)人身になる。雨宝院は、この聖天を安置することから西陣聖天などとも呼ばれた。 大聖歓喜天は、インド由来の仏教守護神とされる。密教伝来とともに日本に渡り、平安時代には、貴族の間で、厄除、富貴を祈願する聖天供(しょうてん-ぐ)という修法が行われていた。 ◆御天覆裂之守 本尊の大聖歓喜天は、天井から吊るされた「天覆(てんぷく)」という金蘭製の布で幾重にも覆われている。 現代、2009年に天覆(1919年製)が痛んで至ることが判明し、助成を募り新調されることになった。 御天覆裂之守(おてんぷく-きれ-の-まもり)には、この天覆の切れ端で納められており授与される。 ◆染殿井 境内には「西陣五水」(安居井、千代野井 桜井、鹿子井)の一つ「染殿井」がある。 水飢饉の際にも水が涸れたことはないという。染色に適した水であったことから染殿井と称された。 ◆花・樹木 ◈境内には久邇宮朝彦親王(くにのみや-あさひこ-しんのう、1824-1891)が参拝した際に、俄雨を凌いだという「おしのぎの松、時雨の松」が枝を広げている。区民の誇りの木に指定されている。 ◈歓喜桜(御室桜)、御衣黄(ぎょいこう)という黄緑色の珍しい八重桜、松月桜、枝垂れ桜が知られている。 ◈沈丁花、椿、未央柳、馬酔木、ツツジ、牡丹、山吹など四季折々の草花で知られ、「花の寺」とも呼ばれている。 ◆年中行事 正月護摩(1月1日)、節分星祭り・ご開帳(2月3日)、コンニャク封じ(第2庚申の日)、釈迦誕生・花まつり(甘茶進上)(4月8日)、キュウリ封じ(7月)。 聖天さまご縁日(毎月1・16日)、お大師さまご縁日(毎月21日)、お不動様御縁日(毎月28日)、お不動さま護摩祈祷(毎月第2土曜日・28日) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都大事典』、『古都歩きの愉しみ』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『絶対に訪ねたい!京都の仏像』、『京都傑作美仏大全』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都 神社と寺院の森』、ウェブサイト「雨宝院」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|