|

|

|

| 宝筐院 (京都市右京区) Hokyo-in Temple |

|

| 宝筐院 | 宝筐院 |

|

|

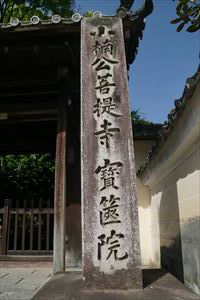

本堂  本堂 本堂 本堂       「小楠公首塚之門標」の石標  「楠正行朝臣首塚 足利寶筐院殿墓」の石標     家紋「菊水」 家紋「菊水」 家紋「二つ引両」 家紋「二つ引両」 楠木正行(小楠)の墓といわれる五輪石塔(首塚)  足利義詮の三層石塔。  歌碑  |

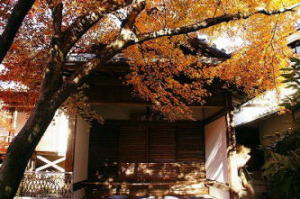

宝筐院(ほうきょう-いん)は、南北朝時代に、敵同士の北朝方・足利義詮(あしかが-よしあきら)、南朝方・楠木正行(くすのき-まさつら)の菩提所になっている。山号は善入(ぜんにゅう)山という。 臨済宗の単立寺院。本尊は十一面千手観世音菩薩。 御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 平安時代、1072年-1085年頃、第72代・白河天皇により創建された。当初は「善入寺(ぜんにゅう-じ)」と称した。その後、寺は衰微する。 南北朝時代、室町幕府2代将軍・足利義詮(1330-1367)は、黙庵周諭(もくあん-しゅうゆ、1318-1373)に帰依して復興された。義詮は善入寺を一度廃絶後、寺領も没収し、等持寺の黙庵に改めて寄付した。(『天龍紀年考略』)。以後、臨済宗に改められる。 1348年、河内国の四条畷の戦いで自害した楠木正行の首は、黙庵により当院に埋葬された。 1367年、義詮の没後、黙庵は善入寺へ義詮の遺骨を分骨した。義詮の遺言により、正行の首墓の隣に埋葬された。以後、義詮の菩提寺になる。「観林寺」に改められる。 室町時代、8代将軍・足利義政(在位:1449-1473)の時、義詮の院号に因み、「宝筐院」に改められた。その後、足利幕府歴代の外護を得る。 応仁・文明の乱(1467-1477)により衰微する。 1573年、室町幕府の衰亡後に衰退した。 江戸時代、1864年、元治の兵火(禁門の変)により焼失した。一時、天龍寺塔頭・寿寧院(じゅねいいん)と合併し、末寺の小院になる。客殿、庫裏のみになる。正行、義詮の墓も所在不明になった。 江戸時代末期、廃寺になる。 1891年、所在不明になっていた正行の位牌が発見された。 近代、1917年/1916年、京都府知事・北垣国道が、正行の首塚伝承の復活に尽力した。現在地に、正行ゆかりの寺として、堂宇が再興される。 ◆黙庵 周諭 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の画僧・黙庵 周諭(もくあん-しゅうゆ、1318-1373)。男性。武蔵(東京都・埼玉県・神奈川県)の生まれ。夢窓疎石の高弟。嘉暦年間(1326-1329)、元に渡ろうとして、疎石にとめられた。雪村友梅(せっそん-ゆうばい)、無極志玄(むごく-しげん)に付く。近江・金剛寺を経て、1358年、山城・等持寺の住持に長くあり、近江・葆光寺を開いたともいう。水墨画に優れた。56歳。 楠木正行、足利義詮、六角氏頼らの帰依を得た。 ◆楠木 正行 鎌倉時代後期南北朝時代の武将・楠木 正行(くすのき-まさつら、1326?-1348)。男性。左衛門尉、帯刀、小楠公。父・楠木正成の長子。1336年、父・正成が湊川の戦で戦死後、遺領を継承し河内守・摂津守になる。第97代・後村上天皇の信任を受け、南朝軍の中枢になる。1347年、細川顕氏を河内・藤井寺、教興寺で破り、山名時氏、細川顕氏らを摂津住吉、天王寺で破った。出陣前に正行、弟・正時らは、吉野の後醍醐天皇廟を詣で、如意輪寺の壁に辞世「梓弓(あずさゆみ)の歌」を記し、一族の名を書き連ねた。1348年、河内国の四条畷(しじょうなわて)の戦いで、足利尊氏は高師直(こう-の-もろなお)・師泰(もろやす)兄弟の大軍を差し向けた。正行の軍は敗れ、弟・正時と刺し違えて自害した。 黙庵周諭(もくあん-しゅうゆ)に深く帰依した。正行の首は善入寺(宝筐院)(右京区)に葬られたという。 ◆足利 義詮 鎌倉時代後期-南北朝時代の室町幕府第2代将軍・足利 義詮(あしかが-よしあきら、1330-1367)。男性。幼名は千寿王丸、法号は宝篋院(ほうきょういん)。鎌倉の生まれ。父・足利尊氏の3男。1333年、元弘の乱で、第96代・後醍醐天皇の軍を討つために尊氏が西北し、母とともに人質として鎌倉に置かれた。1333年、鎌倉幕府滅亡後、関東を管領する。1349年、叔父・足利直義と高師直が対立し、上洛して直義に代り政務を統轄した。1352年、南朝との講和が敗れ京都を追われる。直義の養子・足利直冬、南朝との戦を繰返す。1358年、尊氏没後、征夷大将軍になる。1362年、斯波義将を執事に任じ、1363年、南朝方の大内弘世、直冬党の山名時氏を幕府に帰服させた。1367年、病に倒れ、家督を足利義満に譲る。北朝の再建を果たし、南北朝動乱を北朝優勢に導いた。38歳。 黙庵周諭に深く帰依し、宝筐院(右京区)に葬られたという。 ◆北垣 国道 近代の官僚・北垣 国道(きたがき-くにみち、1836-1916)。男性。号は静屋。父・鳥取藩郷士・北垣三郎左衛門。1847年、碩学家・池田草庵の「青渓書院」で漢学を学ぶ。1863年、攘夷派の平野国臣らによる生野の変に加わり失敗する。1864年、長州藩士として功を遂げた。1866年、長州藩「明倫館」で兵学を学ぶ。戊辰戦争(1868-1869)に参軍し、会津討伐で戦功をあげた。久美浜代官支配地で執政を行う。維新後、1869年、弾正少巡察、大巡察を歴任した。1870年、函館に出張し、樺太を巡回した。1871年、北海道開拓使7等に出仕する。1874年、鳥取県の少参事、1877年、熊本県大書記官、1879年-1881年、第4代・高知県令、1879-1880年、第7代・第8代・徳島県令を兼任した。1881年-1892年、11年にわたり第3代・京都府知事を務めた。京都商工会議所設立を認可し、琵琶湖疏水事業を勧めた。内務次官になる。1890年、琵琶湖疏水工事が完成する。1892年、第4代・北海道庁長官になる。1896年、退任し、拓殖務次官になる。男爵に叙せられた。1899年、貴族院議員、1912年、枢密顧問官を務めた。京都市の自邸で亡くなる。81歳。 墓は金戒光明寺(左京区)にある。 ◆仏像・木像 ◈本堂に本尊の「十一面千手観世音菩薩」を安置する。 ◈「楠木正行木像」、長押左右に「四条畷合戦図」、「黙庵禅師と楠木正行」の画が掲げられている。 ◆建築 「客殿(書院)」は、第122代・明治天皇(1852- 1912)御在所を移したという。かつて、岐阜県にあった屋敷であり、巡幸の際に使用していた。 ◆茶室 客殿北の茶室「丹照庵」は、近代、1868年に美術商・土橋氏が所有し、1937年に移された。茶家表千家・久田家の「半床庵」の写しになる。 ◆文化財 ◈南北朝時代の絹本著色「足利義詮画像」(重文)。 ◈「黙庵禅師頂相」、「楠木正行像」。 ◆障壁画 客殿(書院)に「四季花鳥図」8面がある。季節の草花・鳥などが描かれている。 ◆庭園 回遊敷庭園は、参道の敷石の両側に、青苔、白砂、楓などの樹木がある。 モミジが知られている。ドウダンツツジの植栽がある。 ◆再興の経緯 近代、1917年/1916年に、京都府知事・北垣国道(1836-1916)は、楠木正行の墓が埋もれているのを惜しみ、首塚伝承の復活に尽力し、「欽忠碑」を立てた。当時の実業家らは、現在地に正行ゆかりの寺として堂宇を再興した。 ◆墓 南北朝時代の楠木正行、足利義詮の敵方2人の墓が並んで立つ。 ◈「楠木正行の五輪石塔(首塚)」が立つ。鎌倉時代作ともいう。石扉の右に家紋「菊水」が刻まれている。南北朝時代、1348年、四條畷の戦いで敗北し自害した。黙庵に帰依したため、首は善入寺に葬られたという。 五輪石塔(首塚)の笠石(火輪)は後補になる。地輪、水輪の蓮座上の月輪に梵字がある。高さ1.5m、花崗岩製。 なお、近代、1891年に所在不明になっていた正行の位牌が発見され、墓が設けられたともいう。 ◈「足利義詮の宝筐印塔(三層石塔)」は、正行の石塔の左に並んで立つ。石扉の左に家紋「二引両」が刻まれている。義詮は、黙庵に正行の話を聞いたという。義詮は正行を敬慕し、その人柄を偲び、没後は正行の首塚の傍らに葬るようにと遺言した。 義詮の三層石塔は、鎌倉時代中期作という。笠石の三重塔であり、二重目、三重目の軸部はない。初層軸部は大面取、蓮華座に結跏趺坐した四方仏(薬師、弥陀、釈迦、弥勒)が陽刻されている。台石と相輪は後補になる。高さ2m、花崗岩製。 ◈「欽忠碑」が立つ。近代、1891年、京都府知事・北垣国道(1836-1916)は、正行の首塚の由来を記した石碑を建立した。 墓前の石灯篭の書「精忠」、「碎徳(さいとく、すばらしい徳の意味)」は、日本画家・富岡鉄斎(1837-1924)の揮毛による。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都の寺社505を歩く 下』、『福井県史 通史編2 中世』、『京都大事典』、『古都歩きの愉しみ』、『京都の隠れた御朱印ブック』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|