|

|

|

| * | |

| 菊水井跡・大黒庵跡(武野紹鸚邸跡) (京都市下京区) Kikusui-i (well) |

|

| 菊水井跡・大黒庵跡(武野紹鸚邸跡) | 菊水井跡・大黒庵跡(武野紹鸚邸跡) |

|

|

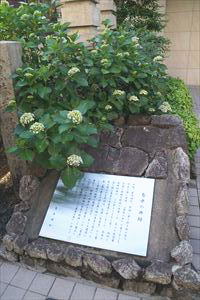

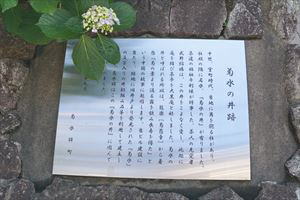

大黒庵武野紹鸚邸跡の碑と井戸跡  「大黒庵武野紹鸚邸」の石標  「菊水の井」  説明板  |

四条室町上った菊水鉾町に、「大黒庵武野紹鸚(鷗)邸跡(だいこくあん-たけの-じょうおうてい-あと)」の石標と井戸跡「菊水井(きくすい-い)」が残されている。 ◆歴史年表 室町時代、この地は夷町と呼ばれ、夷社が祀られていた。境内(現在の金剛能楽堂内)には名水といわれた「菊水の井」があったという。 室町時代末、茶人・武野紹鴎(たけの-じょうおう、1502-1555)が、24歳-36歳まで境内の南隣に住んだ。茶亭「大黒庵」を結ぶ。庵名は、恵比寿(夷)、大黒の二福神に掛けたともいう。紹鴎は、手洗井戸「菊水」を愛したという。 現代、2007年、石標が立てられ、井戸跡が再現された。この地でのビル建設に際し、井戸遺構である井桁組などが発見されたことによる。 ◆武野 紹鷗 室町時代後期の茶人・富商・武野 紹鷗(たけの-じょうおう、1502-1555)。男性。名は仲村、仲材(なかき)、通称は新五郎。法号は紹鴎、道号は一閑(いっかん)、大黒庵。和泉国(大阪府)堺の生まれ。父・堺の有力町衆・信久、母・大和の豪族中坊氏の娘。若狭の守護大名・武田氏の一族であり、祖父・仲清は応仁・文明の乱(1467-1477)で戦死、父・信久は泉州堺に移り、姓を武野に改めたという。舳松(へのまつ)町に住み、武具作製の皮革を家業にした。連歌を志し上京する。24歳の時、父は京都・四条室町上ル夷堂の隣(現在の金剛流宗家)に屋敷を構えさせ、「大黒庵」と号した。歌道・連歌に秀で、1528年以降、公卿・歌人・三条西実隆(さんじょうにし-さねたか)に師事し、和歌、連歌を学ぶ。藤原定家著『詠歌大概』序巻の講義を受け、茶道の極意を得たという。従五位下因幡守に叙任せられたという。十四屋宗悟(宗伍、じゅうしや-そうご) 、宗陳に茶道を習い、1532年、剃髪し、紹鴎と号した。大徳寺・古岳宗亘に参禅したという。36歳、父、師を失い、大林宗套(だいりん-そうとう)により堺・南宗寺が建立された。晩年、京都四条に茶室「大黒庵」を設け茶会を開催した。53歳/54歳。 堺流茶の湯の開祖。村田珠光の孫弟子にあたり、珠光の「侘び茶」を堺にひろめ、侘び茶の過渡期に位置づけられる。珠光門人の村田宗珠、藤田宗理、十四屋宗陳(もずや/じゅうしや-そうちん)、十四屋宗悟に学ぶ。南宗寺の大林宗套に参禅した。茶道は禅から起こり、茶の湯が求めることは、禅と同一とする「茶禅一味」を唱えた。連歌師・心敬(しんけい)の説く枯淡の美を茶の湯に取り入れる。唐様趣味を和様に転化した。茶の湯を簡素化し、4畳半座敷から3畳、2畳半の小座敷(小間の茶室)を考案した。竹の茶入、茶杓などを創案する。多くの名物を秘蔵した。門人に嗣子・宗瓦(そうが)、千利休、津田宗及、山岡宗無、松永久秀、女婿・今井宗久などがある。なお、「大黒庵」の遺構は、堺・南宗寺の天慶院「大黒庵」になるという。 墓は堺・臨江寺にある。織田有楽は建仁寺・正伝院(正伝永源寺)(東山区)に供養塔を立てた。 ◆菊水 菊水の名の由来は、能楽「菊慈童」、謡曲「枕慈童」、『太平記』にある。 枕慈童(菊慈童)という中国の仙人は、菊咲き乱れる場所に700年間も生きたという。その枕には『法華経』が書いてあり、菊の葉に経文を写して川の流れに浮かべた。雫は不老不死の薬になったという。このことから、菊水が長寿の象徴とされた。 井戸の菊水については、牛王地社跡(東山区下河原町)の民家にも残されている。この井戸は、三条小鍛冶が刀を鍛えた井水であるという。 祇園祭の菊水鉾の名の由来も、この菊水井にある。鉾は、江戸時代後期、1864年の大火で焼失し、近代、1952年に再建されている。 *参考文献・資料 説明板、『京都 歴史案内』、『京都大事典』、『京都史跡事典』、ウェブサイト「京都市 京都のいしぶみデータベース」 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|