|

|

|

| 法琳寺跡 (京都市伏見区) Horin-ji Temple |

|

| 法琳寺跡 | 法琳寺跡 |

|

|

「法琳(寺跡)」の石標  周辺の竹林、石標  周辺の竹林  周辺に散乱している瓦片、関連があるかは不明。  竹林沿いの小径  周辺台地の景観  参考文献:『法琳寺跡発掘調査報告』 参考文献:『法琳寺跡発掘調査報告』 |

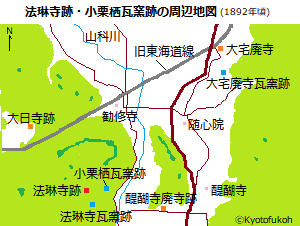

伏見区小栗栖(おぐるす)の竹林脇に、「法琳寺跡(ほうりん-じ-あと)」の石標が立つ。現在、石標の大半は埋没し「法琳」の一部しか判読できない。 かつて、大岩(おおいわ)山東麓、山科川に面した台地上に法琳寺はあった。この地に創建されたとみられる古代寺院だった。小栗栖寺とも呼ばれた。山科・醍醐地区での最古の寺院の一つになる。 真言宗であり、中世には衰退したという。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、657年/7世紀半、第36代・孝徳天皇(597-654)、第37代・斉明天皇(594-661)の御願により、この地に堂塔4宇が建てられた。このうち、僧・定恵は太元堂を建てたという。(『山科名勝志』所載の『法琳寺別当旧記』)。法琳寺の前身になる。 奈良時代、前期(7世紀末)、法琳寺は創建されたとみられる。 平安時代、840年、旧6月3日、入唐の僧・常暁が山城国宇治郡の法琳寺に、大唐より招来した大(太)元帥の霊像を安置し、その秘法(大元帥法)を伝えたという。修法院として請い許される。(『続日本後紀』)。法琳寺は中興された。 斉衡年間(854-857)、第55代・文徳天皇御願の薬師堂が建ち、七仏薬師像が安置される。 864年、旧11月、常暁は没し、寺は大元師法を勤修する寺として相承された。(『法琳寺別当補任』『弘法大師弟子譜』『常暁請来録』『扶桑略記』『日本紀略』) 南北朝時代、1135年、醍醐寺理性院の賢覚が、大元別当(法琳寺別当)になる。賢覚は大元帥法を相承し理性院で勤修し、以後は理性院が大元帥法の根本道場になった。(『法琳寺別当補任』『醍醐寺新要録』) 中世(鎌倉時代-室町時代)、法琳寺は衰退したという。 鎌倉時代、1284年、旧6月13日、賊が法琳寺に入る。(『続愚史抄』) 1313年、旧2月4日、法琳寺太元堂/本尊は焼亡した。(『東寺王代記』『東寺長者補任』) 室町時代、法琳寺は退転する。大元帥法は唯一、醍醐寺・理性院に継承された。(『法琳寺別当補任』『醍醐寺新要録』) 江戸時代、1686年、この頃、この地にに醍醐寺・理性院派下の法琳寺名の寺院が残存していたとみられる。また、地元伝承では、江戸時代前期、北小栗栖村西山半腹の法琳寺旧跡に小堂が建ち、毘沙門天像を安置していたという。(『雍州府志』『山城名勝志』) 1711年、この頃までに法琳寺は廃寺になったとみられる。旧跡は北小栗栖の西の山上1町余にあった。かつて大元堂があり、今は小堂が建つという。(『山城名勝志』) 近代、1939年、京都大学文学部・梅原末治教授により、法琳寺瓦窯調査が行われる。 現代、 1972年、6月11日、洛東ライオンズクラブにより石標が立てられる。 1984年、古代學協会により、小栗栖瓦窯跡調査が行われた。 2000-2004年・2006年、京都橘女子大学(現・京都橘大学)文学部により、法琳寺跡などで礎石建物の測量・学術的発掘調査・地中レーダー探査などが行われた。 ◆定恵 飛鳥時代の僧・定恵(じょうえ、643-666/645-714)。詳細不明。男性。貞慧(じょうえ)。父・藤原(中臣)鎌足の長男。653年、遣唐大使・吉士長丹(きしの-ながに)に従い入唐、長安の慧日の道場に住し、神泰に師事したという。665年、唐の劉徳高(りゅう-とくこう)の船により帰国する。大和国(奈良県)大原で没した。23歳。 死因については百済人による毒殺ともいう。後世、第38代・天智天皇の落胤説がある。708年、帰国し、大和多武峯を開き、鎌足の遺骸を摂津国安威山(大阪府)より改葬し、十三重塔を建立しともいう。 ◆孝徳 天皇 飛鳥時代の第36代・孝徳 天皇 (こうとく-てんのう、597?-654)。詳細不明。男性。名は軽(かる)皇子、和風諡号を天万豊日(あめよろずとよひ)天皇。父・茅渟(ちぬ)王(第30代・敏達天皇の曽孫、第34代・舒明[(じょめい]天皇の弟)、母・吉備姫王(第29代・欽明天皇の孫)。女帝の第35代・皇極天皇の同母弟。中臣鎌足が天皇に接近し、天皇が厚遇したという。643年、旧11月、蘇我入鹿が山背大兄王を攻め滅ぼした際、天皇はその軍に加わっていたという。645年、旧6月に甥・中大兄皇子(第38代・天智天皇)らが蘇我蝦夷(えみし)・入鹿(いるか)父子を打倒した。この乙巳(いっし)の変後、第35代・皇極天皇の譲位を受け即位した。中大兄皇子を皇太子とし、646年/650年/695年、四ヵ条の大化改新の詔(みことのり)を発したともいう。(大化の改新)。646年末/651年、都を難波(大阪市)・長柄豊碕宮(ながらのとよさきのみや)に移した。長安京に模した日本初の都城だった。間人(はしひと)皇女(中大兄皇子の妹)を皇后とした。即位以前、妃・阿倍小足媛(おたらしひめ)との間に有間皇子が生まれていた。651年、難波長柄豊碕宮(なにわのながらのとよさきのみや)が完成する。653年、政権は分裂し、皇子は天皇の同意なく、皇極上皇・間人皇后以下公卿百官人を率い大和の飛鳥に戻る。天皇は、一人難波に残され退位を考えた。654年、旧10月、失意のうちに難波の宮殿で病死する。旧11月、河内(大阪府)の大坂磯長陵(おおさかのしながのみさざき)に葬られた。58歳?。 皇太子中大兄皇子、内臣(うちつおみ) ・中臣(藤原)鎌足らの補佐で大化の改新を推進した。新冠位制、旧俗の廃止・薄葬関する制、部(しなべ)の廃止、新冠位制の施行、654年、評(のちの郡・郷・駅家)の設置、653年-654年、遣唐使派遣など行う。儒を好んだという。 ◆斉明 天皇 飛鳥時代の第37代・斉明 天皇(さいめい-てんのう、594-661)。女性。名は宝皇女(たからのひめみこ)、和風諡号(しごう)は天豊財重日足姫(あめとよたからいかしひたらしひめ)天皇、飛鳥天皇、後岡本天皇。第35代・皇極(こうぎょく)天皇(在位642-645)の重祚(ちょうそ)。父・茅渟(ちぬ)王(押坂彦人大兄[おしさかひこひとのおおえ])皇子、第34代・舒明[じょめい]天皇の弟)、母・吉備(きび)姫王。第36代・孝徳天皇の同母姉。初め高向(たかむこ)王(第31代・用明天皇の孫)との間に漢(あや)皇子を産み、その後、626年、伯父・田村皇子(舒明天皇)との間に葛城(かずらき)皇子(第38代・天智天皇)、間人(はしひと)皇女(第36代・孝徳天皇の皇后)を産む。629年、舒明天皇の即位とともに皇后に立ち、641年、舒明天皇の死後、蘇我氏が古人大兄皇子の即位を企てる。642年、旧1月、第35代・皇極天皇として即位し小墾田宮(おはりだのみや)を皇居にした。643年、旧4月、飛鳥板蓋宮(あすかのいたぶきのみや)に移った。旧11月、山背大兄(やましろのおおえ)王の変が起こる。645年、旧6月、当初親任した蘇我蝦夷(えみし)・入鹿(いるか)の政変(乙巳[いっし])の変)があり、中大兄(なかのおおえの)皇子・中臣鎌子(藤原鎌足)らが父子を殺害し滅ぼす。弟・軽皇子(第36代・孝徳天皇)に譲位し、皇祖母尊(すめみおやのみこと)と呼ばれた。皇太子・中大兄皇子が実権を握る。654年、孝徳天皇の没後、655年、重祚し第37代・斉明天皇として再び、飛鳥の板蓋宮(あすかのいたぶきのみや)で即位し、宮炎上のため飛鳥川原宮、656年、後飛鳥岡本宮(のちのあすかのおかもとのみや)に遷宮した。658年、阿倍比羅夫(ひらふ)を遣わし、蝦夷を2回、粛慎(みしはせ)を2回討伐したとされる。同年、有間(ありま)皇子(孝徳天皇皇子)の謀殺事件が起きる。唐・新羅連合の圧力に苦しむ百済の救援要請を受け、660年、百済救援軍派遣の準備を進めた。661年、中大兄皇子、天皇も筑紫(つくし)の娜大津(なのおおつ)(博多湾付近)に出陣し、朝倉橘広庭宮(あさくらのたちばなのひろにわのみや)を本営にした。天皇は、救援軍進発の直前に病になり、旧5月、朝倉宮に移り、旧7月に没した。(663年、日本は白村江の戦いで敗北)。歌は『日本書紀』『万葉集』に収集。68歳。 中大兄皇子(天智天皇)らの補佐で改新政治を推進し、国内政局は安定しなかった。土木事業で、石上山(いそのかみやま)に通じる大水渠があり「狂心の渠」と批判される。 陵墓は奈良県高市(たかいち)郡の越智崗上(おちのおかのうえ)陵になる。 ◆常暁 平安時代前期の真言宗僧・常暁( じょうぎょう、?-867)。男性。山城小栗栖付近の捨て子という。元興寺・豊安(ぶあん)に養育され、出家し三論を学ぶ。その後、空海に師事し、密教を学び灌頂を受けた。838年、遣唐使船で楊州に上陸し、栖霊寺・文さんから、逆賊調伏、最秘法で国禁授法の大(太)元帥法を相承した。華林寺・元照に師事した。伝法阿闍梨になる。839年、帰国し、延暦寺から後に東寺に経典61巻・図像・法具類(最澄書写)が伝わる。840年、宇治・法琳寺に大元帥明王像を安置し修法院とした。大元帥法の道場とし、常寧殿で初の修法をした。851年、大元帥法を後七日御修法に準じる国典とする勅許を得る。852年より、宮中で例年修する。856年、大旱魃の時、神泉苑で大元帥法により祈雨に成功したという。864年、律師に任じられた。著『入唐根本大師記』 入唐八家(にっとう-はっけ)の一人。伝灯大法師位。弟子に寵寿がいる。 *「文さん」の「さん」は「王」偏に「祭」 ◆賢覚 平安時代後期の真言宗の僧・賢覚(げんかく、1080-1156)。詳細不明。男性。字は理性。父・賢円。聖賢の兄。醍醐寺三宝院の勝覚に灌頂を受けた。父の住坊を改め理性院を開く。著『達磨鈔』『支度集』。77歳。 ◆梅原 末治 近現代の考古学者・梅原 末治(うめはら-すえじ、1893-1983)。男性。大阪府の生れ。同志社卒業後、京都大学文学部史学科で資料整理に従事した。考古学者・浜田耕作・内藤湖南・富岡謙蔵らに師事した。1922年、江田船山古墳(熊本県)の調査を行う。1924年、金鈴塚(韓国)の発掘を行った。1925年-1929年、欧米でアジア出土資料を調査する。1934年、小倉町遺跡(京都市)を発掘した。京都大学考古学研究室助手を経て、1939年、京都大学教授になる。1944年-1945年、江田船山古墳の調査を行う。1963年、文化功労者に選定された。著『銅鐸の研究』『鑑鏡の研究』など多数。89歳。 日本の銅鐸・古墳・古墳出土の鏡、中国青銅器などの研究をした。北方ユーラシア・朝鮮半島・東南アジアなどにも対象を拡げ、東洋考古学の研究基盤の確立に寄与した。 ◆法琳寺の前身 飛鳥時代、この地には、第36代・孝徳天皇(597-654)御願の堂塔があり、三重塔・弥勒堂・薬師堂が建てられた。第37代・斉明天皇(594-661)御願で定恵和尚(643-666)が造立した太元堂もあったという。(『山城名勝志』所載の『法琳寺別当旧記』) これらは法琳寺の前身とされる。 ◆法琳寺の再興 平安時代前期、840年旧6月3日、第54代・仁明天皇の時、入唐の僧・常暁は、山城国宇治郡の法琳寺に、清涼殿の建物を賜り太元堂を建立したという。 大唐より招来した大(太)元帥の霊像を安置し、その秘法(大元帥法)を伝えたという。鎮護国家の修法院として請い許される。(『続日本後紀』)。寺は再興され、以後、密教秘法の根本道場になる。 ◆大元帥法 大(太)元帥法(たいげんすい-ほう)は、真言密教の大法の一つになる。大元帥は、大元帥明王を意味し、口伝では「帥」の字を読まず「たいげん-の-ほう」と呼んだ。悪獣・外敵などを退散させる力をもつという大元帥明王「 Āṭavaka (鬼神) 」を本尊とし、鎮護国家(国家安穏・玉体安穏)・敵軍降伏(怨敵調伏)の度に修された。修法の内、秘中の秘とされていた。 平安時代前期、839年に、僧・常暁が唐から修法を伝えたという。また、840年に、常暁が小栗栖の法琳寺に唐からもたらした太元帥霊像(大元帥明王像)を安置し秘法を伝えたという。六面八臂像の本像であり、本尊として修された。また、常暁は法琳寺(大和国・秋篠寺とも)の閼伽井(あかい)の御香水に、大元帥明王像(大元影)が出現したため、それを写し持ち入唐し、唐で鎮護国家の法を受け日本に伝えたともいう。 851年以降には、毎年、旧正月8日より17日間、朝廷治部省で修された。天皇の御衣を箱に入れ緋の綱で結び、蔵人が封をして祈り結願の日にもとへ返上した。請雨にも修され、平安時代前期、856年の大旱魃では、常曉は神泉苑で請雨修法し雨を降らせたという。このため、宮中の真言院後七日御修法に準じる国の大法(国典)として以後は恒例になる。 平安時代中期の武将・平将門(?-940)、官人・藤原純友(?-941)が関東・西海で起こした承平・天慶の乱(935-941)などの際にも、臨時に修法が行われている。秘法とされており、朝廷のみで行われた。ただ、公卿・藤原伊周(これちか、973-1010)はこれを密かに行ったため、大宰権帥になり配流された。(長徳の変) 12世紀中頃より、醍醐寺理性院院主が代々法琳寺別当を兼帯し継承された。法琳寺退転後の室町時代以降は、唯一、理性院でのみ修された。なお現在も、法琳寺の主要伽藍推定地になる一部土地は、理性院が所有している。 ◆発掘調査 ◈近代、1881年、京都大学文学部・梅原末治教授による法琳寺瓦窯跡調査が行われた。 窯跡は、現在地の南東100mに近接してあった。半地下式有牀式平窯であり、残存長4.95m、長方形の焼成室(東西1.8m、南北1.2m)、7条の牀(ロストル)が並んでいた。上部に平瓦2-3段を積んだ。焼成効果を高めるため、焼成室と燃焼室の段差60㎝、隔壁に分煙柱5本、分煙孔5つが設けられていた。 なお、近年まで焚口・煙出しなどは現地に残っていたという。現在も半壊状態で残存しているという。 ◈現代、1984年、古代學協会により、小栗栖瓦窯跡調査(栗栖丸山3-5)が行われた。現在地の北西にあり、天神山瓦窯とも呼ばれていた。主に法琳寺の瓦を焼くために置かれたという。 北から1号窯(全長5.4m、最大幅1.3m、最大天井高0.8m)、 2号窯(全長不明、最大幅1.6m、推定天井高1m前後)が確認された。1号窯の天井部は陥没しているものの、ほぼ完存状態だった。 2号窯は天井部がすべて陥落しており、遺存状態は概ね良好だった。これらの北西に3号窯(全容不明)があり、前庭部のみを検出した。いずれも地山を掘り抜いた地下式の害窯(登り窯)になっており、主軸を東西方向にとり焚口の位置もほぼ揃っていた。 出土遺物は瓦類(軒丸瓦・軒平瓦・垂木先瓦・平瓦・丸瓦・磚・熨斗瓦・戯画瓦、文字瓦)などで、わずかに土器類(須恵器・土師器)があった。 出土した軒丸瓦は、奈良時代前期、7世紀末の再建とされる法隆寺西院伽藍創建時の瓦を表式例としていた。西日本に多く分布し、山城(背)国内では現時点ではこの小栗栖瓦窯跡と、供給先になった法琳寺・醍醐御盟廃寺の2寺に限られている。小栗栖瓦窯跡から出土した法隆寺式複弁軒丸瓦は、正統を受けた同時代の作とみられている。 ◈現代、2000年-2004年、2006年の京都橘女子大学(現・京都橘大学)による法琳寺跡調査で礎石建物の測量・学術的発掘調査などが行われている。2004年には地中レーダー探査が行われた。 これまでの発掘調査により、法琳寺は7世紀(601-700)後半、奈良時代前期に創建されたとみられている。北西から南東にのびる尾根端の西側(小栗栖北谷町22・29・32・37付近)にあり、狭い平坦地を利用し、伽藍(金堂・塔・講堂・鐘楼・経蔵など)が建てられていたとみられている。 法琳寺の瓦類は、北東に近接する奈良時代前期の小栗栖瓦窯より供給された。瓦は、醍醐御璽廃寺にも供給されていた。出土遺物の大半は屋瓦(軒瓦・丸瓦・平瓦)であり、類例のない組紐紋垂木先瓦が出土した。塼(せん)は須恵質に堅く焼成されていた。出土点数の多い法隆寺式軒丸瓦(線鋸歯文縁複弁八蓮華紋)は、斑鳩地方との共通要素があった。ほか、単弁12弁軒丸瓦の出土例も多かった。出土が少ない雷文縁複弁蓮華軒丸瓦(大宅廃寺と同笵)、重弧文軒平瓦なども見られた。これらの瓦は、寺の創成期のものと考えられている。土器類(土師器・須恵器・緑釉陶器・灰釉陶器)は少なかった。ほか、寺院の基壇、建物遺構、蓋形と見られる埴輪片も確認されている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『法琳寺跡発掘調査報告-京都橘大学文学部』、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、『京都事典』、『京都の歴史10 年表・事典』、『京・小栗栖風土記』、ウェブサイト「小栗栖瓦窯跡発掘調査報告-古代学協会 」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|