|

|

|

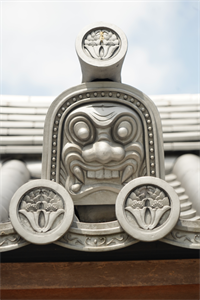

| 常念寺 (京都市伏見区) Jonen-ji Temple |

|

| 常念寺 | 常念寺 |

|

|

本堂  本堂  本堂  本堂  本堂  観音堂  観音堂        【参照】「淀水垂町」の町名  【参照】周辺の桂川  【参照】新堤防  【参照】桂川浸水時の最大浸水深、淀各所の電柱に表示されている。  【参照】桂川浸水時の最大浸水深 |

淀水垂町(よど-みずたれ-ちょう)に常念寺(じょうねん-じ)はある。山号は観音山という。 浄土宗、阿弥陀如来を安置する。 ◆歴史年表 江戸時代、1605年、1世・傳譽上人(開山)が、「西福寺」と呼ばれていた観音堂の本尊・檀家を移し、浄土宗知恩院の末寺として常念寺を創建した。(『過去霊名記』) 1621年、2世・真譽(中興)により、伽藍整備が行われ、現在の本尊・阿弥陀仏を迎えたという。 1672年、4世・賢譽が住持になり、伽藍の修復整備を行った。 近代、明治期(1868-1912)、19世・友譽の時、境内は619坪(2046.2㎡)あり、本堂・観音堂・庫裡・土蔵、檀家数315軒を数えた。水垂村で最大の寺院であり、末寺・地福寺(大下津村)があった。 1885年、旧6-7月、桂川の水害(明治大洪水)により堤防が決壊し、住民は当寺に避難したという。 1901年/1900年頃、5月19日、移転した。 1953年、9月、台風13号により桂川が増水し、高齢者の一部は当寺に避難した。 1995年、兵庫県南部地震により被害を受ける。 2010年、5月、移転し再建された。 ◆傳譽 江戸時代前期の浄土宗の僧・傳譽(?-?)。詳細不明。男性。1605年、浄土宗知恩院の末寺として常念寺を創建した。 ◆真譽 江戸時代前期の浄土宗の僧・真譽(?-?)。詳細不明。男性。常念寺2世。1621年、伽藍整備を行い、本尊・阿弥陀仏を迎えたという。 ◆仏像 ◈本尊は「阿弥陀如来立像」になる。 ◈観音堂に秘仏「郡分(こおりわけ)十一面観音菩薩像」(42㎝)が安置されている。鎌倉時代後期-室町時代前期、14世紀(1301-1400)に制作されたという。豊臣秀吉の側室・淀殿(1569-1615)の守り仏とされる。内部には、室町時代後期、「天文十七年(1548年)」、「雨復(あまおおい、水に濡れないこと)」などと記され、観音に水害を避ける意味を込め祈願したとみられる。 近代以降の廃仏毀釈により、黒く塗られたともみられている。修復後に彩色された。現代、2023年に開眼法要が執り行われた。 ◆水害 淀・水垂地区は伏見区南西部、京都盆地の最低部に位置し、周辺の三川が合流している。琵琶湖を水源にする宇治川、亀岡盆地から流入する桂川、三重・奈良方面から流入する木津川になる。このため、古くより舟運が発達するとともに、度重なる水害に被災してきた。周辺の氾濫原は水田としても利用されてきた。 水垂は、近世に盛土したとみられる桂川右岸の堤防上に形成された集落だった。水田地帯は標高10mの後背湿地(河川の自然堤防を越え、溢れた水が減水後に取り残されてできた湿地)のため、桂川増水時には内水災害(低平地に降った水が本川に流入不可能になるために生じる水害)が発生した。 近代以降の淀川の大水害としては、1868年がある。1885年の「明治大洪水」では、水垂村で最も大きな被害がでており、後の淀川改良工事の契機になった。その後も、1889年、1896年、1917年の「大正洪水」なども発生している。 明治政府以来、1897年-1911年の大規模な淀川改良工事の一環として、1903年に、宇治川の付替工事も行われている。1975年には水垂埋立地造成工事が完了した。平成期(1989-)には新堤防造成が行われた。これらの工事に伴い、水垂地区では1900年に続き、2007年に2度目の集団移転が行われている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「浄土宗寺院紹介」、『京都南、移転集落水垂の歴史と生活』、ウェブサイト「京都市淀、水垂・大下津地域における治水・水害史と淀川改良工事-京都歴史災害研究 第14号(2013)」、ウェブサイト「淀城跡 納所 水垂-京都市埋蔵文化財研究所」、「朝日新聞 2025年4月25日付」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|