|

|

|

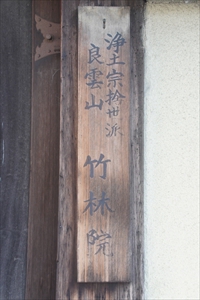

| 竹林院 (京都市下京区) Chikurin-in Temple |

|

| 竹林院 |

竹林院 |

|

|

|

河原町通五条下ルに西面し、竹林院(ちくりん-いん)がある。山号は良雲山という。 浄土宗捨世派、本尊は阿弥陀如来を安置している。 ◆歴史年表 室町時代、1573年/16世紀(1501-1600)中頃、称念の弟子・誉謙が当初は五条町尻小路(下京区薮下町)に開いたという。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)初め、良雲入道により堂宇が整備された。 1587年、豊臣秀吉の命により、現在地に移された。 江戸時代、元和年間(1615-1624)の頃、五条通より道路が開かれ、「竹林院の辻子」と呼ばれる。 1788年、天明の大火で類焼する。 1864年、元治の大火で類焼した。 近代、1868年以降、数度の寺地公収になる。 1889年、現在の建物が建てられた。 ◆誉謙 室町時代後期の浄土宗の僧・誉謙(?-?)。詳細不明。称念(1513-1554)の弟子という。16世紀(1501-1600)中頃、竹林院を開いたという。 ◆良雲 安土・桃山時代頃の浄土宗の僧・良雲(?-?)。詳細不明。男性。京都所司代・村井貞勝(?-1582)の叔父という。天正年間(1573-1592)初め、竹林院の堂宇を整備した。 ◆木像 秘仏の円誉上人木像がある。 ◆鬼頭天王 江戸時代には境内に鬼頭天王(きとう-てんのう)を祀っていたという。 鎌倉時代後期、1300年春に、後伏見院(第93代、1288-1336)が北山御幸の折、北面の葛原兵部重清は供奉した。この時、重清は朝霧という官女を見初め、連理の契りをなした。父はこれに反対したため、重清は八重姫を娶った。朝霧は深く妬み、水食を断ち亡くなった。 その後、重清は出家し苦楽坊と号した。苦楽坊が病に罹り苦悩した時、朝霧は鬼女と化して現れ、苦楽坊の頭を撫でると忽ち病平癒した。 以来、供に成仏したとして末代までその証として頭を遺し、鬼頭天王と呼ばれたという。(『都名所図会』) ◆墓 鬼頭天王の首塚がある。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、「菊浜トコとこマップ」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|