|

|

|

| 玉田神社 (久御山町) Tamada-jinja Shrine |

|

| 玉田神社 |

玉田神社 |

|

|

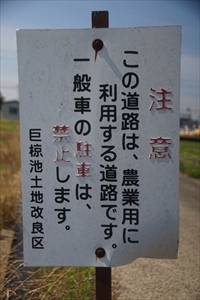

手水舎   拝殿  拝殿  拝殿  拝殿  拝殿  本殿  本殿  本殿  本殿  「玉田大明神火難除 御霊験名馬火鎮由来」の碑  右より、金刀比羅社、市杵社、大己貴社  古神札納所  右より、稲荷社、姫大神社    明治天皇遥拝所  神庫  社務所  クスノキの大木  句碑  玉田の森  【参照】巨椋池土地改良区の看板、旧巨椋池の名残 |

久御山町の玉田神社(たまだ-じんじゃ)は、田園地帯の玉田の森に祀られている。「日本最初方除宮」とされ、古くより方除け・火難除けの社として知られていた。 かつて、美豆野神社(みつの/みずの-の-かみやしろ)、丹波津宮(たにはのつ/たにはづ-みや)とも称された。境内は「玉田の森」と呼ばれ「山城八森」の一つに数えられる。 現在の祭神は、武甕槌命(たけみかづちのかみ)、誉田別命(ほんだわけのみこと)(第15代・応神天皇)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、武内宿禰命(たけうちのすくね)の四神になる。 社名は延喜式神名帳に記載はなく郷村社だった。旧御牧郷(みまき)8カ村の産土神であり旧村社になる。 災害方災解除、悪方を吉方に転じ、普請・造作・家の移転・婚礼・旅行・開店などに霊験あらたかとして信仰を集めてきた。方除の御札が授与される。 ◆歴史年表 年代不詳、当初は春日四神(武甕槌命・経津主命・天児屋根命・市杵嶋姫命)を祀った。(社伝「日本最初方除八社大明神略記」)。 奈良時代、710年/8世紀初頭、平城京への遷都に伴い、第43代・元明天皇の勅願により創建されたという。皇室城鬼門除けの御願により、八幡三神の誉田別命(第15代・応神天皇)、足仲彦命(第14代・仲哀天皇)、息長帯比売命(神功皇后)と武内宿禰命の4柱を勧請し8柱とした。(社伝「日本最初方除八社大明神略記」)。元明天皇(在位707-715)の時、朝廷より奉幣を賜る。 第44代・元正天皇(在位715-724)の時、朝廷より奉幣を賜った。 第45代・聖武天皇の頃(在位724-749)、御牧(みまき)に名馬「火鎮(ひしづめ)」がいたという。 平安時代、794年、平城京遷都に際して、第50代・桓武天皇は当社に鬼門除けの伺いをたてたという。 室町時代、1586年、5月、御牧城主・御牧勘兵衛尉尚秀が願主になり社殿を再建した。当社は「丹波津宮(たにはづ-の-みや)」と記されている。(棟札) 近世(安土・桃山時代-江戸時代)まで、「玉田森八社大明神」、「丹波津宮」と称されたという。 安土・桃山時代、1584年、本殿が再建造営される。 江戸時代、1624年、淀城主・板倉伊賀守高勝・御牧八郷氏子惣中により社殿の造営が行われた。 1637年、淀藩主・永井尚政により淀城下町整備のため、木津川付け替え工事が行われた。当社はそれ以前に丹波津(木津川旧路沿い)に祀られていたという。 1770年、土割祭が始まる。 1739年、「正一位玉田大明神」と記されている。(棟札) 現代、2018年、3月、本殿、末社・市杵社・一の鳥居・二の鳥居は国の登録有形文化財に登録された。 ◆元明天皇 飛鳥時代-奈良時代の第43代・元明天皇(げんめい/げんみょう-てんのう、661-721)。女性。諱は阿閇(阿陪、あべ)皇女、日本根子天津御代豊国成姫天皇(やまとねこあまつみしろとよくになりひめのすめらみこと)。九州で誕生したとみられる。父・第40代・天智天皇、母・姪娘(めいのいらつめ、宗我嬪[そがのひん])(右大臣・蘇我倉山田石川麻呂[そがのくらやまだいしかわまろ]の娘)の第4皇女。同母姉に長屋王の母・御名部皇女(みなべのひめみこ)。幼少時を近江で過ごした。672年、壬申の乱後、675年、十市皇女(とおちのおうじょ)と伊勢神宮に赴く。数年後、第40代・天武天皇の皇太子・草壁皇子と結婚した。680年、氷高(ひたか)皇女(第44代・元正天皇)、683年、軽(かる)皇子(第42代・文武天皇)、686年、吉備内親王を産む。689年、夫・草壁皇子が死去し、草壁の母・第41代・持統天皇(異母姉)が即位する。697年、15歳の文武天皇に譲位した。阿閇は、皇太妃として権力を持った。706年、文武天皇が重病のため譲位しようとした。固辞して受けず、707年、文武天皇は25歳で病死した。阿閇は前例を破り自ら即位した。幼少の孫・首(おびと)皇子(第45代・聖武天皇)の即位を保障するためだった。皇后を経ない初の女帝になる。正当化するため初めて第38代・天智天皇に仮託した「不改常典(あらたむまじきつねののり)」の論理が用いられた。即位直後、授刀舎人(たちはきのとねり)を新設した。在位中、藤原不比等が政権を担当する。銅の献上を契機に、708年、和銅と改元した。貨幣(和銅開珎)を鋳造した。710年、藤原京から平城京に遷都している。陸奥征討計画は、大規模な労働徴発により浮浪逃亡を引き起こした。律令行政の定着・修正も課題になり、巡察使が置かれた。711年、蓄銭叙位令により貨幣の流通を計った。713年、『風土記』の選進を命じている。715年、太安万侶が『古事記』を完成する。娘・元正天皇に譲位し、太上天皇として後見する。 不比等の影響が強く、補佐を得て律令政治を推進した。長屋王・藤原房前に遺言し薄葬を命じた。 御陵は奈保山東陵(なほやまのひがしのみささぎ)(奈良市)になる。61歳。 ◆橘諸兄 飛鳥時代-奈良時代の貴族・政治家・橘諸兄(たちばな-の-もろえ、684-757)。男性。本名は葛城(かつらぎ)王、井出左大臣、西院大臣。父・美努(みの/みぬ)王(第30代・敏達[びだつ]天皇の玄孫)、母・県犬養橘三千代 (あがた-の-いぬかい-の-たちばな-の-みちよ) 。光明皇后の同母兄で奈良麻呂の父。室は藤原不比等の娘・多比能(むすめたひの)。710年、従五位下、729年、班田使に任じられた。731年、諸司の挙により参議になる。732年、従三位に昇叙した。736年、臣籍に下り、母の氏姓を継ぎ橘宿禰諸兄(すくね-もろえ)と称することを許される。737年、天然痘の流行で藤原不比等の4子(武智麻呂、房前、宇合、麻呂) 、中納言・多治比県守など多くの議政官が亡くなる。大納言になり、第45代・聖武天皇を補佐した。738年、右大臣になり、唐から帰国した玄昉(げんぼう)、吉備真備(きび-の-まきび)らを顧問に起用した。740年、諸兄排斥の藤原広嗣の乱が九州で起こる。恭仁京遷都の推進役になる。749年、生前にもかかわらず正一位左大臣に昇る。750年、朝臣姓を賜った。755年、聖武上皇への不敬との讒言により、756年、職を辞した。『万葉集』の撰者の1人ともいう。自らも入首している。74歳。 初代橘氏長者。晩年は藤原広嗣の乱、恭仁京造営失敗、大仏造立の困難などにより、台頭した藤原仲麻呂に押された。 諸兄は、井手(井出)の里を本拠地とし、高台に館を構えていた。付近に、橘氏氏寺の大寺、井手(井堤)寺も建立した。 ◆建築 ◈本殿は、安土・桃山時代、1584年に再建造営された。1586年、大旦那・御牧勘兵衛尉尚秀、一同衆により社殿遷宮があった。 現在の「本殿」(国の登録有形文化財)は、江戸時代前期、1624年に大旦那・板倉高勝、御牧八郷氏子惣中により建立された。江戸時代後期、1805年、1863年、現代、2020年にも改修された。 南面し、1624年の八間社を1805年に縮小し、四間社流造、向拝一間にしている。四間社の流造は珍しい。柱・桁など軸部に江戸時代前期、寛永期の材が残り、実肘木は江戸時代前期の特徴を示している。蟇股・手挟・脇障子の彫刻は花鳥・唐獅子などの細部意匠で飾っている。 木造平屋建、四間社流造、切妻造、向拝1間付、銅板葺(かつて檜皮葺)、 建築面積34㎡。 ◈「末社・市杵社(いちき-しゃ)」(国の登録有形文化財)は、江戸時代前期-中期、1661年-1751に建立された。 本殿の南東の覆屋内に西面して建つ。正側面に縁を廻らし脇障子をたてる。正面に木階五級・浜床・浜縁を設けている。組物は三斗、中備は蟇股で側面板壁と共に彩色されている。妻飾は虹梁豕叉首組になっている。 木造平屋建、一間社流造、1間向拝、切妻造、杮葺、建築面積1.0㎡。 ◈ほか、拝殿、手水舎、神庫、社務所がある。 ◆鳥居 ◈「一の鳥居」(国の登録有形文化財)は、境内外の境内北西方にある玉田神社御旅所にある。江戸時代後期、 文化年間(1804-1817)に氏子の寄進により建立された。 (「御牧村名宮寺初記」)。内転びの柱に貫を通し、その中央に額束を立てる。柱上に一体で造られた島木・笠木を載せている。笠木は端部に反りをもつ。 石造、花崗岩製、間口3.7m、高さ4.3m。 ◈「二の鳥居」(国の登録有形文化財)は、境内の南面を東西に走る祭礼道の入口に建つ。江戸時代中期、享保年間(1716-1735)に建立された。江戸時代後期、文化年間(1804-1817)に、一の鳥居を建立する際に移築されている。 一の鳥居と同形式であり、規模は小さく柱径は太い。 石造、花崗岩製、明神鳥居。石造、間口3.4m、高さ4.1m。 ◆末社など ◈「姫大神社(ひめのおおかみ-しゃ)」の祭神は、天照坐皇大御神(あまてらすすめおおみかみ)になる。 ◈「稲荷社(いなり-しゃ)」に、倉稲魂命(うかのみたまのみこと)を祀る。 ◈「市杵社(いちき-しゃ)」に、市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)を祀る。 ◈「金刀比羅社(ことひら-しゃ)」に、大物主命(おおものぬしのみこと)を祀る。 ◈「大己貴社(おおなむち-しゃ)」に、大己貴命(おおなむちのみこと)を祀る。 ◈明治天皇遙拝所、神武天皇遙拝所、太神宮両宮遙拝所がある。 ◆文化財 ◈「玉田大明神火難除 御霊験名馬火鎮由来」の版木を所蔵している。江戸時代中期-後期の第38代宮司・野口伊勢守重為(1775-1852)が、当社に伝わる故事を記した。 ◈「建立之営遷宮」は室町時代後期、1586 年作になる。 長さ77.6cm、幅11.6cm/7.4cm。 ◈「当社御造営」は江戸時代前期、1624年作になる。長さ82.9cm、幅11.4cm /10.9cm。 ◈書状 御恐奉願口上之覚」は、江戸時代後期、1863年作になる。 長さ124cm 幅 25cm。 ◆祭神・創建伝承 祭神は変遷している。 ◈当初は春日四神の武甕槌命(たけみかづちのか)、経津主命(ふつぬしのかみ)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)を祀ったという。(社伝「日本最初方除八社大明神略記」)。 ◈奈良時代、710年に、第43代・元明天皇による奈良・平城京への遷都に伴い、皇城の鬼門方除の祈願のために、新たに八幡四社の誉田別命(ほんだわけのみこと)(第15代・応神天皇)、足仲彦命(たらしなかつひこのみこと)(第14代・仲哀天皇)、息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)(神功皇后)、武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)(武内神)を勧請した。八柱を合祀し社名を「八社大明神」と称したという。(社伝「日本最初方除八社大明神略記」)。摂家・藤原家の大祖になる。 ◈近代、1883年には、武甕槌命、天児屋根命、誉田天皇、武内宿禰命を祀ると記されている。(「久世郡神社明細帳」) ◈現在の祭神は、武甕槌命、経津主命、天児屋根命、武内宿禰命の四神になる。 ◆社号 玉田神社の社号については複数ある。 古くは「美豆野神社(みつの-の-かみやしろ)」、「美豆社」、安土・桃山時代、1586年には「丹波津宮(たにはづ-の-みや)」とも記されていた。(棟札)。江戸時代後期、1820年に宮司・野口重為が御牧武太夫に宛てた文書に御牧郷の玉田森玉田大明神は古く「丹波津宮八社大明神」とされたとある。(社蔵文書)。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)までは、「玉田森八社大明神」、「丹波津宮」と称されたともいう。 江戸時代中期、1711年に「春日明神」(『山城名勝志』)、1712年に「八幡宮」(『山州名跡志』)、1739年に、「正一位玉田大明神」と記されている。(棟札)、1754年には「玉田神祠」(『山城名跡巡行志』)とある。 江戸時代後期、1802年、「玉田大明神」(『山城名跡巡行志』)とある。 ◆美豆野 ◈美豆野(みずの)神社ついて、古代に美豆野御牧(みずの-みまき)(美豆牧)といわれる皇室の牧場が、山城国久世郡・綴喜郡にかけて木津川の両岸にあった。古くはその地一帯を美豆野と呼び、9世紀後半には禁猟区になっていた。現在の京都市伏見区南西部から京都府久世郡久御山町の北西部の一帯になる。のち北東岸が御牧村、南西岸が美豆村になった。 港だった丹波津(たにはづ、木津川旧路沿い)の西に、左右の馬寮(めりょう)が管轄する御牧があり、馬の放飼い・鷹狩が行なわれていた。広さは山城国美豆厩畑11町、野地50町余あったという。(『延喜式』)。馬領は、厩(うまや)の官馬の飼育・調教・御料の馬具・穀草の配給・飼部(しぶ)の戸口の名籍(みょうじゃく)をつかさどった役所だった。 現在、久御山町藤和田地区に「馬場崎野」「馬場崎」「馬島」、京都市伏見区には「美豆」の地名が残り、この付近も含む一帯に御牧があったとみられている。 ◈美豆森(杜)は、歌枕にもなっており、玉田神社の森を詠んだ。美豆野、美豆御牧も詠まれた。淀にあったともいう。(『八雲御抄』)、御牧内森村にあり、美豆杜としたともいう。(『山城名勝志』) 「逢󠄀ふことを淀にありてふ美豆の森つらしと君を見つる頃かな」 読み人知らず(『後撰集、十四、恋六』) かえし「美豆の森漏るこの頃の眺めには恨みもあへず淀の川波」(同上)」 ◆丹波津宮 当社は古く、丹波津宮(たにはのつみや)と呼ばれていた。安土・桃山時代、1586年に当社は「丹波津宮」と記されている。(棟札)。 江戸時代後期、1820年の宮司・野口重為が御牧武太夫に宛てた文書に御牧郷の玉田森玉田大明神は古く「丹波津宮八社大明神」とされたとある。(社蔵文書) 丹波津は、古代には宇治川・桂川の合流点付近にあった津(船着き場・港)だった。場所は特定されていない。 江戸時代前期、1637年に、淀藩主・永井尚政により淀城下町整備が行われる。木津川付け替え工事あった。社伝によると当社はそれ以前には、丹波津(木津川旧路沿い)に祀られていたという。その後、現在地に遷されたとみられる。 ◆名馬・火鎮 名馬「火鎮(ひしづめ)」の伝承がある。 奈良時代の第45代・聖武天皇の頃(在位724-749)、天皇から橘諸兄(684-757)に詔勅があり、諸兄は御牧(みまき)の名馬1頭を献上した。天皇は馬を見て、「誠に希代の名馬」と感激し、諸兄は左大臣に上った。 ある時、馬が3日間いななき続けた。人々は不審に思い、何か不吉なことが起こるのではないかと危惧した。案の定、3日後に御所内裏の外で火災があった。馬は炎の上がるのを見て激しく猛(たけ)り、やがて火は鎮まり馬も大人しくなった。 その後幾日も経たない内に、前と同じように馬が3日間いななき続けた。その3日後、再び内裏の外で火災が起きた。馬は、轡(くつわ)を強く繋いであったにも関わらず、轡を抜いて厩舎を飛び出した。人々は止めようとしたが、手の付けられない勢いで紅蓮の炎の中に飛び込んでいった。その後、火はことごとく鎮まった。人々が感心して騒いでいると、馬は煙の中より現れ、静かに厩舎の中に入っていったという。 聖武天皇は「誠に希代の名馬」として、詔勅により馬を「火鎮(ひしずめ)」と名付けた。馬は、天皇が深く信仰していた玉田大明神が召させた化身の神馬として、諸兄に勅し元の御牧の地に返した。 御牧郷の人々は話を伝え聞き、奇特な名馬であると讃え、火難除(かなんよ)けの神馬として大切に扱った。火鎮が死ぬと、人々は名馬にふさわしい立派な塚を造った。「馬見塚」と名付け火鎮の亡骸を丁重に葬ったという。(『御霊験名馬火鎮由来』) 以来、玉田神社は、火難除けの神社として信仰されたという。 ◆宮座 玉田神社が祀られている旧御牧(みまき)郷の8カ村は、東一口(ひがしいもあらい)村、西一口村、森村、釘貫村、相嶋(島)(おじま)村、中嶋(島)村、坊之池村、江之口(江ノ口)村だった。 中世に入り、宮座が整備された。祭祀を司る集団が、それまでの同族的な組織から、地域的特権的な祭礼者の結合組織に変化していった。 現在、氏子地域には8つの当座が組織されている。御幣座(東一口)、本当座(東一口)、御箸座(おはしざ)(東一口)、森当座/森座(森)、北相島(嶋)(きたおじま)当座講/北相島座(相島)、中相島(嶋)当座講(相島)、明主座(みょうしゅ-ざ)(中島)、玉弓講(たまゆみこう)/玉弓座(坊之池)になる。かつて、中相島当座講の替りに江ノ口座(江ノ口)があった。 宮座は神事で重要な役割を担う。宮座を担う家は定められており、分家・養子は入ることが許された。当家(頭屋)は、長男が年齢順に勤める。当家を勤める家では、門口に青竹を立て、注連縄を張る。床の間に祭壇を設け、座に伝わる御神宝を祀る。当家は1年間に渡り、毎日欠かさずに、洗米・酒・塩・水・灯明を供えて礼拝する。 秋の大祭では、宮座は神幸祭(おいで)・還幸祭(本祭)に社参し、宵宮祭(よみや)では、各宮座のしきたりに従い神前に鏡餅・白蒸・酒などを供える。還幸祭では、各宮座の当人は、宮司の先導で社参する。当家当人は立烏帽子・狩衣装束姿で御神宝を抱き行列に加わる。 ◆歌碑 参道脇に「かりてほす美豆乃御牧乃夏草は しけりにけりな駒もすさめす」(『内裏名所百首』)の歌碑が立つ。 ◆祭礼 ◈「とんど」(京都府無形民俗文化財)(1月15日)は、小正月に行われる。近世以来、東一口では3宮座(本当座・御幣座・御箸座)が形成され、合同でとんどを行ってきた。左義長(さぎちょう)とも呼ばれ、小正月に無病息災などを祈る火の行事になる。かつて、宮中で行われた正月15日か18日の行事だった。後に公家・武家、庶民に広がった。 東一口のとんどは、左義長の流れをくむ。大竹で支柱になる三角形の骨組みを作る。竹の交差部分に傘を付け、その上に多くの竹を挿し、中央に御幣・扇子を付けた竹を一本(7.5m)高く立てる。これに火を放つ。 ほか、西一口、野村、藤和田、北川顔(きたかわづら)、田井でも行われている。 ◈「土割祭(つちわり-さい)」(現在は7月10日の前の日曜日)は、降雨を祈願する雨乞の神事になる。 江戸時代中期、1770年にこの一帯は大干ばつになった。5月28日-8月4日まで一滴の雨も降らず、大地は割れ、農作物は枯死し、全村に疫病も蔓延した。 淀藩主・稲葉丹後の守は、玉田神社に参詣し、悪疫退散・五穀豊穣を祈願した。その後、7日目に大雨が降り、作物は蘇生し、疫病も治まった。 以来、神社では7月10日(現在は7月10日の前の日曜日)を土割祭として、巫女が神前に湯建神楽(ゆたて-かぐら)を奉納する神事が続けられている。 ◆年間行事 初詣祭・歳旦祭(1月1日)、とんど(1月15日)、節分祭・星祭(福豆の授与)(2月立春前日)、初午祭(末社・稲荷社)(2月最初の午の日)、紀元祭(2月11日)、祈年祭(3月春分の日)、神武天皇祭(4月3日)、夏越の大祓(6月30日)、土割祭・湯立神楽奉納(7月10日の前の日曜日)、末社・市杵社(7月23日)、明治天皇祭(7月30日)、例大祭・神幸祭(10月第2日曜日の前々日)、宵の宮祭・神楽奉納(前日)、末社・姫大神社(10月17日)、還幸祭(当日)、末社・金刀比羅社(10月10日頃)、新嘗祭(11月23日)、年越の大祓(12月31日)。 月次祭(1月を除く毎月1日)。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「玉田神社由緒」、久御山町郷土史会の案内板、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の地名』、『京都大事典』、「くみやま文化・歴史ガイド-久御山町」、『昭和京都名所図会 7 南山城』、ウェブサイト「玉田神社」、ウェブサイト「久御山町ふるさとを学ぶ会」、ウェブサイト「国指定文化財等データベース-文化庁」、ウェブサイト「久御山町」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|