|

|

|

| 秦家住宅 (京都市下京区) Hata Family Residence |

|

| 秦家住宅 | 秦家住宅 |

|

|

大看板、ガス燈  大看板  大看板の彫り物、一文字瓦  虫籠(むしこ)窓  ガス燈  屋根の起(むく)り  出格子窓  看板   家紋「秦」  ガラス戸   【参照】「油小路通り」の通名板 |

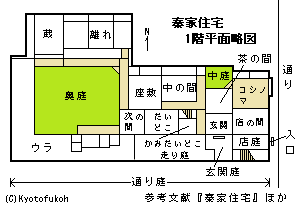

太子山町(たいしやま-ちょう)の秦家住宅(はたけ-じゅうたく)は、油小路通(あぶらのこうじ-どおり)に面している。 秦家では近年まで、小児薬「太子山竒應(応)丸(たいしやま-きおうがん)」ほか、小児各種漢方薬を製造卸業をしてきた。建物は、下京の伝統的な商家の京町家になっている。 ◆歴史年表 江戸時代、1670年、勘右衛門は、太子山町北側の家屋敷を購入した。(「太子山沽券帳」1767年) 1700年、初代・松屋與兵衛が薬種業を創業する。小児薬「竒應丸」の製造卸業を商う。(「問屋組合再興被仰付候ニ付前々仲ヶ間被遊立置分当町内名前書」) 1724年、仁右衛門は、南側の家屋敷を購入した。(「太子山沽券帳」) 1733年、「竒應丸」の文献初出であり、森三徹に竒應丸・金字看板を遣わし販売を許可したという。(「出店証文之事」・「秦家文書」) 1755年、当主・松屋與兵衛は、母・妙理より北側・南側の家屋敷ともに譲り受けた。(「太子山沽券帳」) 1805年、南側の家屋敷(所有・松屋平右衛門)は、秦家の所有を離れる。北側の家屋敷(所有・松屋妙清[右衛門の母])は残る。 天保年間(1830-1844)以前、秦家は八日組薬種屋仲間に属していた。 1862年頃、南側の家屋敷も再び秦家の所有に戻る。 1864年、7月、元治の大火(どんどん焼け)で焼失した。 1876年、「太子山町奇應丸」は、「東の大関」に挙げられている。(『売薬盛大鑑』) 近代、1869年、店舗棟(表棟)が再建される。 1893年までに、玄関棟・住居棟(奥棟)も再建された。 現代、1983年、店舗棟・玄関棟は京都市有形文化財(建造物)に登録された。 1986年、12代・與兵衛が没した。 1987年、秦家は薬種業を廃業した。 1995年、秦家は一般公開される。 2008年、主屋住居棟・土蔵(蔵)は、京都市有形文化財登録に追加指定された。 ◆勘右衛門 江戸時代前期の勘右衛門(?-?)。詳細は不明。1670年、太子山町北側の家屋敷を購入した。 秦家の先祖になる。 ◆仁右衛門 江戸時代中期の仁右衛門(?-?)。詳細は不明。1724年、太子山町南側の家屋敷を購入する。 秦家の先祖であり、初代・自證院ともいう。 ◆松屋與兵衛 江戸時代中期の商人・初代・松屋與兵衛(まつや-よへい、?-1743)。詳細は不明。1700年、竒應丸を創業した。 秦家では初代・自證院とされ、竒應丸元祖とされている。 ◆建築 近代、1869年頃に店舗棟(表棟)が建てられ、その後、1895年までに玄関棟・住居棟(居住棟、奥棟)が建てられた。この時点で店舗棟は2階建であり、玄関棟・住居棟は平屋建だった。 その後、1902年に住居棟の1階床上部が改変され、2階も拡張されている。現在は、1階床上部は2列に室を配している。その後も一部の改造・増築が行われている。1926年に土蔵の移築が行われ、離れ・渡り廊下の新築、玄関棟北側が4畳半に改築された。 現代、1955年頃に、2階座敷を個室に改造し、テラスの新築が行われた。昭和40年代(1965-1974)には、下宿人用部屋の新築、表棟2階の改装、台所庭吹抜け上部への居室・離れの増築、土蔵2階の改装、奥の離れ新築なども行われた。 1983年に、店舗棟・玄関棟は京都市有形文化財(建造物)に登録された。2008年に、主屋住居棟・土蔵も追加指定されている。下京の伝統的な商家の京町家になる。一部の改造はあるものの、基本的な構成は踏襲され、経緯もほぼ明らかになっている。 ◈ 「表屋造(おもてや-づくり)」であり、間口5間を以上有する「大店」の京町家になる。かつて、家族・使用人が寝食をともにした職住一致の住居だった。 東側の通りに面して建つ店舗棟(軒の低い2階建て)から、奥(西側)の住居棟(軒の高い2階建て)の間に、玄関棟(平屋建て)・住居棟・土蔵を繋ぐ。東寄りに中庭(坪庭)、西端に奥庭(座敷庭)の2つの庭が配されている。 ◈店舗棟の表構えは、間口5間、南側3間半あり厨子2階建になる。1階に平格子・出格子窓があり、土間は大戸・腰高下見板の脇壁で閉じる。大きな2枚看板「即治丸」「つうじ丸」を吊る。出入口(カド)として、3つの戸(大戸・ガラス戸・格子戸)を設ける。昼間は格子戸のみで、内部を透かして見ることができる。夜間に大戸が閉じられ、透かして見ることはできない。夜間の出入りは、潜り戸を使用する。 軒先は一文字瓦を葺く。2階に額縁付きの虫籠(むしこ)窓を開き、北側1間半は下屋庇付きの平屋建になる。 大屋根・通り庇は、屋根面に僅かな起(むく)りが付く。2階正面の虫籠窓の前、大屋根の表庇には、大看板(屋根看板)「奇應丸」を掲げる。1階の屋根上にはガス燈が設けられ、現在は電灯を点している。 店舗内に入ると、通り庭の内の店庭(店ニワ)になる。右手(北側)に広い「店の間」(6畳)があり、左手に板戸を嵌めた押入れ(戸棚)が設えられている。2階への階段が作られている。店の間の手前(南側)の「ミセ」には、畳の上に漆塗りに金文字の大きな置看板「家伝薬王 本家調合所 奇應丸 松屋與兵衛」が据えられている。その脇には低い格子の仕切りがあり、結界が作られている。奥の帳場に机が置かれる。天井は大和天井になっており、太い根太(ねだ)を半間間隔に通し重厚な印象を与える。奥(北側)の部屋は「コシノマ」になる。 玄関棟との境、西側鴨居の神棚に、商売神の大黒が祀られている。 2階の部屋は天井を張らず、小屋組を露出している。 ◈玄関棟には南側に、通り庭の内の玄関庭(土間)があり、隅には井戸が掘られている。 玄関は、正式に訪れた客人を出迎える場になる。秦家では当主だけが利用できる。部屋は、手前の「玄関(三畳間)」と奥(北側)の「茶の間」(4畳半の客間)からなる。三畳間で来訪者を出迎える。現在は、舞良戸の内側にガラス戸が建てられている。かつては、敷鴨居の溝からもとは、舞良戸4枚を引違いにして内側に障子を建てていた。奥の茶の間に吊り床を備える。 ◈玄関棟から住居棟へ延びた中廊下を西に進むと、直接「座敷(オク/奥座敷)」(8畳)に至る。座敷は仏間も兼ね、仏壇・違棚・床の間(平書院を備え、建築年代が古いため長押はない)が側面に並ぶ。奥庭側に雪見障子が建てられている。座敷は普段部屋を使うことはなく、大切な客人のもてなし、正月・節句・祭り・お盆などの歳時に、決められた室礼に整えて使用される。 手前(東隣)の「中の間」(6畳)は控えの間(次の間)であり、室境に透し欄間を嵌め、京唐紙の襖で仕切られる。この取合い襖を取り外し、続き間として利用できる。 座敷の奥(西側)に、縁・奥庭がある。縁は庭に沿い北側へ向かい矩折れに廻り、風呂・洗面所、敷地北西角の離れ・土蔵に繋がる。 玄関庭から中戸を潜り走り庭(台所庭)に至る。炊事場に繋がり、東側から「上台所(カミダイドコ)」、「台所(ダイドコ)」、「次の間(ツギノマ)」と3室が並ぶ。上台所には、2階への階段が設けられ、氏神を祀る神棚があり、正月の歳神さんを祀る神棚が天井から吊るされている。台所・次の間は、家人の内玄関であり、食卓・居間にもなり、ほか多様な目的に利用される。台所との間に太い通し柱の大黒柱が建つ。台所は、家人の出入り・食事に使用され、居間も兼ねる。 住居棟は、1階居室上、台所庭の吹き抜け上に部屋があり、背面にテラスがある。 「離れ」は、隠居部屋として建てられた。数寄屋風になっており、敷地の北西にあり、3畳・4畳半の2室がある。丸太の面皮柱、吊り床の右手の壁に下地窓を開ける。 2階は、店の間・東の部屋(6畳)・座敷(6畳)・離れ(4畳半2室など)がある。 ◈ 「土蔵(蔵)」は、敷地の北西角に2階建(実際は3階建)で建つ。器類・建具類などを収納している。 詳細は不明。材の古さから江戸時代後期の建築とみられている。江戸時代後期、1864年の元治の大火での焼失を免れている。近代、1926年に敷地の南から北へ曳家されており、この時に開口部も東面から南面に付け替えられている。 扉は普段は開けられ、内側の引き戸が閉められている。かつて、蔵前には泥が常備されていたという。火災などの際には、扉を閉め目地に泥を詰めて耐火対応をしていた。 ◆通り庭 住宅の南側に、「通り庭(通りニワ)」(30m程)と呼ばれる東西方向に延びた土間空間が広がる。東から西へ「店庭」・「玄関庭」・「走り庭(ハシリモト)」と繋がり、西端の「裏(ウラ)」へと続く。 玄関庭は公的な場であり、「秦」と染め抜いた内暖簾のかかる奥から先は、私的な日常の生活空間になる。 木戸の中戸の潜り戸を潜ると、炊事場・台所に繋がる走り庭に出る。走り庭の「走り」とは流しの意味であり、側面壁には流しが備えられ「ハシリモト」とも呼ばれる。 通り庭は通路であり、炊事場にもなる。出入りの大工・植木職人などの作業場にもなる。 ◆庭 東側の簡素な坪庭と西端の座敷奥に、縁を隔て座敷庭の2つの庭がある。2つの庭があることで、採光とともに風の通り道が作られて夏場に涼を得られる。床下にも同様の風の通り道がある。 ◈「坪庭」は小さな外部空間であり、本来は通風・採光のために開けられている。店の間・茶の間・中の間の三方からの景色を愛でられる。蹲踞形式であり、北側の竹垣を背にしている。小石を敷き、大小の石組み、主景になる石燈籠、蹲踞があり、棕櫚竹(しゅろちく)が植えられている。 ◈「座敷庭」は、苔に飛石が打たれ、庭の手前を掘り込み、降り蹲踞を据える。蹲踞の傍らには小ぶりの切支丹(キリシタン)燈籠が立つ。棗型手水鉢がある。奥に築山を設け、春日型の燈籠を配し視覚的な広がりを工夫する。モミジなど抑えられた植栽がある。座敷には雪見障子が建てられ、4つのガラス窓からの框景(きょうけい、窓枠を通しての庭園鑑賞)も愉しめる。 ◆奇應丸 奇応丸は、日本独自の処方により調合された和薬であり、万病に効能があるとされた。伝承がある。 室町時代後期、永正年間(1504-1521)に東大寺の僧が、鐘楼の破れた太鼓の修理の際に、古い革の裏に薬の処方を見つけた。調合し服用してみると諸病に奇応があり、「奇応丸」と名付けたという。(『双桂集』)。また、江戸時代前期、1678年に「奇応丸」の名が記されている。(『基煕公記』)。後に、熊胆(くまのい)を主剤とした丸薬として全国で作られるようになる。 秦家では、江戸時代前期、1700年に初代・松屋與兵衛により創業された。伝承として、初代がお参りの帰りに、家の門口に匙が落ちているのを見つけ、それをお告げとして薬商いを始めたという。江戸時代中期、享保年間(1716-1736)に、製薬が始められたとみられる。(「問屋組合再興被仰付候ニ付前々仲ヶ間被遊立置分当町内名前書」) 「太子山奇應丸」と名付けられ、大人の癪・腹痛、虚弱体質・小児の虫気・ひきつけ・嘔乳・夜泣きなどに効があるとされた。原材料になる生薬は、麝香(じゃこう、雄の麝香鹿の生殖腺分泌物)、牛黄(ごおう、牛の胆嚢に生じるという黄褐色の胆石)、龍脳(りゅうのう、龍脳樹・ラベンダー油などに含まれるアルコールの一種)、白朮(びゃくじゅつ、キク科オケラの若い根の外皮を取り除き乾燥したもの)、人参(にんじん、ウコギ科オタネニンジンの根を乾燥したもの、朝鮮人参)、沈香(じんこう、ジンチョウゲ科の常緑高木樹幹に真菌が侵入し、菌糸に対抗して分泌された成分)などだった。 製法は代々一子相伝の秘法として受け継がれた。主人は、空気が乾燥する冬場に薬を調合し、番頭・職人が作業を手伝った。裏庭にあった製造場の「機械場」で丸薬を固めていた。3種の製丸機を使用し、丸治(薬粒)の大きさを使い分けて製造した。その後、平の箱に丸薬を広げ、縁側に並べて天日干した。ほか、薬の梱包作業があった。このような作業は、12代まで同様に続けられていた。 江戸時代後期、1831年・1851年版『商人買物独案内』、1863年版『花洛羽津根(からく-はつね』、1864年版『都商職街風聞』にも奇應丸は記されている。 近代以降、1872年に旧来の株仲間制度は廃される。1876年、「太子山町竒慶丸」は、番付で「東の大関」に挙げられている。(『売薬盛大鑑』)。1890年には、薬種商並製薬者取締細則の改正などがあった。1920年に、全国15銘柄の奇応丸のうち、太子山町竒應丸は京都市内の売薬で唯一記されていた。(『全国著名売薬方名集』) 1942年の戦時下に、 物価統制・生産統制が強行され 、売薬は営業整備要綱に基づき生産業者・販売会社の整理が行われた。京都では「京都家庭薬株式会社」に統合され、秦家も会社吸収され「分工場」になった。戦後の1947年に、一早く旧来の個人企業体に戻っている。 現代、1986年、12代・與兵衛が亡くなり、翌1987年に、秦家は薬種業を廃業している。 ◆神々 秦家には、6つの神々が各所の床の間・神棚に祀られる。正月を迎えるにあたり、大晦日(12月31日)には「神さんごと」として正月飾りが行われる。各々の神の設え方は異なっている。神棚を清めた後に、注連縄飾り・供え餅・お神酒・灯明(お光)などが整えられる。 正月(1月15日まで)には、神棚には、三が日・7日・15日に各々灯明・雑煮・小豆粥・七草粥などが供えられる。 ◈「正五九(しょうごっく)」という年3回(1月19日・5月19日・9月19日)の祈祷が行われている。この際には、座敷の北西の床の間に、厨子内の鬼子母神が祀られ、床壁に三十番神の軸が掛けられる。 三十番神は法華経の守護神であり、当初は天台宗、後に日蓮宗で厚く信仰された。法華経と鬼子母神との関わりも深く、近世(安土・桃山時代-江戸時代)以降は、日蓮宗檀家では鬼子母神講が組織された。子どもの無事な成長を祈願するものだった。 秦家は日蓮宗に帰依しており、家業の所以もあり、子どもの守護神である鬼子母神を深く信仰してきた。 ◈「大黒さん」は、店の間の玄関棟との境である西側の鴨居の神棚に祀られている。大黒天の略であり商売神になる。木彫り像(25㎝)が祀られている。 日本では平安時代より寺院厨房に祀られ、室町時代には大国主命と同一視され七福神の一つになった。田の神としても尊崇され、日蓮宗で大黒天信仰は隆盛になった。 ◈「歳徳(としとく)さん」は、正月に上台所の中央に祀られる。天井から回転する神棚「恵方(えほう)棚」を吊り下げ、毎年、その年の恵方の方角に棚を向けて祀られる。 陰陽道では、その年の福徳を司る神とされる。神のいる方角(恵方・明きの方)は年によって方角が異なり、万事において吉とされた。年神であり、正月に福徳をもたらす来訪神になる。 ◈「神の棚さん」も、上台所の南西の大黒柱傍に祀られている。氏神になる。 ◈「三宝さん」は、三宝荒神であり、走り庭の炊事場壁南側にある。竈(かまど)の神(火の神)になる。 仏・法・僧の三宝を守護する神になる。不浄を忌み、火を好むとされ、近世以降は、民間で竈神とされ台所に祀られた。 ◈「巳(みー)さん」は、東寄りの離れの北西角に祀られている。 ◆太子山町 太子山町(たいしやま-ちょう)は、南北の油小路通の両側町になる。平安時代の坊城では、左京五条二坊三保一一町東側・同三保一四町西側にあたる。平安時代中期以降は、高辻油小路の北になった。 鎌倉時代中期、正嘉年間(1257-1259)に、醍醐寺の僧・覚済(かくぜい、1227-1303)により、八講堂が町内東側に中興される。当初は、空海(774-835)が河内国に創建した真言宗の寺だった。室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)で荒廃し、その後、3地に移転後に、現在は福勝寺(上京区)として残る。 町では、古くより祇園祭の先祭(さき-まつり)に太子山を出し、地名の由来になった。応仁・文明の乱(1467-1477)後の1500年に山は復興される。なお、室町時代には、町内に数軒の酒屋があった。 江戸時代には、下京の川西十六町組に属している。江戸時代前期、1637年には、「太子山ノ丁」と記されていた。(「洛中絵図」)。江戸時代後期には、染物・呉服商などが複数軒があった。江戸時代後期、1788年の天明の大火、江戸時代後期、1864年の天治の大火で町は被災している。 近代、1869年には格到(かくち)学区になり、町内に格到小学校が建設される。現代、1991年に格到小学校を含む5つの小学校の統合により洛王小学校になった。 ◆油小路通 南北路の油小路通(あぶら-の-こうじ-どおり)は、北・竹殿南通(北区紫竹上長目町)-南・伏見区竹田向代町川町に至る。市街地の南北路では最長になる。平安京の油小路にほぼ重なる。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で四条以南は荒廃した。安土・桃山時代、1590年の豊臣秀吉の都市改造により復興する。 近代に北・寺之内通り-南・九条通南まで至った。1912年に十条通まで貫通した。 ◆祇園祭 太子山町は、山鉾町の中では最も西に位置する。祇園祭は切符入り(7月1日)より始まる。祇園祭前祭(さき-まつり)の山鉾町であり、7月14日に通りには山が建つ。各町家前には、提灯建ても設置される。 秦家は、祇園会に際し特別な寄付を行っていた。秦家が太子山町の人々に対し、秦家以外で製造された奇應丸の類似品を購入しないと依頼し、承諾得たことに対する謝意だったという。 かつて、町での祭礼は現在ほど賑やかではなく、静かに祭の日々を過ごしていたという。山鉾巡行の朝に、秦家の店舗は太子山の山舁きが法被を着替える場として提供されていた。 後に、太子山の会所飾りの場に提供される。軒庇の下に定紋入りの麻の幔幕(まんまく)が吊るされる。玄関の間・茶の間・座敷には赤穂段通(あこう-だんつう)、緋毛氈(ひ-もうせん)が敷かれ、屏風・生け花などを設える。太子山の本尊・聖徳太子が祀られ、懸想品の前掛け・胴掛け・見送り・角金物などのが飾り付けられる。 はしりもと(炊事場)では、若狹産の塩鯖で鯖寿司を作っていた。鯖寿司には小豆おこわ(赤飯)を添え近所・親戚にも配られた。 ◆『古都』 近現代の小説家・川端康成(1899-1972)は、『古都』(1962)を執筆している。昭和30年代半ば(1960年頃?)春に、川端は秦家を訪れたという。商家で用いられていた京ことばを取材するためだった。当時の12代・松屋與兵衛と伯母が応対したという。 『古都』の冒頭で千重子は、座敷庭を眺めている。降蹲踞の石の間に咲いていた菫の花と傍らに立つ切支丹(キリシタン)燈籠に目を留めた。千重子と父は、燈籠に浮き彫りされている像について一頻り語り合う。 川端が秦家で目にした奥庭の景色も、小説題材の一つとして切り取られたとみられている。 ◆主な行事 ◈「正月」には、各所に祀られている4つの神々とともに、歳徳さん、座敷床の間に三十番神が祀られる。仏壇・床の間を除く各々に正月飾りが行われ、雑煮を添え灯明をあげる。床の間には、三十番神の軸を掛け、若松を活け鏡餅を飾る。元日には、すべの神々に参拝後に祝い雑煮をいただく。 門口両脇に値引きの松、表棟の看板に大玉の注連飾り、玄関・土蔵入口・床柱・水回りには輪飾りを掛ける。 祝い膳は男膳(全体が朱塗りで腰低)、女膳(外が黒塗りで腰高)があり、お屠蘇、雑煮(白味噌仕立て・昆布出汁)、丸餅、頭芋、祝い大根、小芋、肴三種(ごまめ・手数の子・たたき牛蒡)、おくもじなどになる。お重(くわい・金時人参・結び蒟蒻、焼き豆腐・高野豆腐・干し椎茸などの煮しめ)がある。 ◈「正五九(しょうごっく)」は、年3回(正月・5月・9月)に、奇應丸元祖・與兵衛の命日(19日)、月参りに祈祷が行われている。 祭壇は座敷床の間の左端に設けられ、法華経守護神の三十番神の軸が掛けられる。その前に鬼子母神が納められている厨子を祀る。供え物として餅・温飯・供花などが供えられる。 ◈「建具替え」(6月半ば過ぎ)に、秦家では建具替えが行われる。襖・障子を取り外し、夏座敷の室礼に調えられる。 土蔵より夏建具を取り出す。襖を取り外し建具に嵌め替える。ガラス障子も外され御簾(みす)を吊り、簾戸に替えられ、畳上には籐筵(とむしろ)が敷かれる。 外された障子・襖はしばらく蔵に納められる。 ◈「お盆」(8月10日-16日)では、10日に六道珍皇寺(東山区)に参り、先祖霊の依り代の高野槙を求める。12日までに家の仏壇の荘厳(飾り金具)を磨く「おみがきもん」を行い、内敷を金襴の織物に替える。供え物は「七色(なないろ、蓮の葉に載せた鬼火[ほおづき]・茄子など7種の野菜・果物など)」、高野槙・蓮の葉を浮かした水鉢、樒・仏花の一式になる。 12日夕方に、精霊を熱い番茶「おちゃとう」で迎える。13日-15日は毎日、精進料理・けんずい(15時のおやつ、おはぎ・西瓜など)を供え続ける。 16日早朝、最後のおちゃとう後に、供物一式を庭に面した縁側に設えた台上に並べる。線香を焚き、家から精霊を送る。夜、五山送り火とともに先祖霊は送られる。 ◆年間行事 お正月(1月元旦)、正五九(しょうごっく)(1月19日)、よもぎ団子づくり(春の彼岸)(3月下旬)、お雛さん(4月初旬)、大将さん(端午の節句)(5月5日)、正五九(5月19日)、建具替え(6月半ば過ぎ)、祇園祭(7月14日-17日)、お盆(8月10日-16日)、正五九(9月19日)、餅つき(12月29日)、神さんごと(正月飾り)(12月31日)。 *要予約 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課」、ウェブサイト「京都の文化遺産を守り継ぐために 『祇園祭山鉾町に住まいして~秦家と暮らしの文化~』-京都市文化観光資源保護財団」、『秦家住宅-京町家の暮らし』、『京都町家の坪庭』、『京町家』、『京の町家 おりおりの季節ごはん』、『20世紀における京都の文化と景観に関する学際的研究-下鴨・北山地域を中心に』、『京都市の地名』、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|