|

|

|

| 金宝寺 (京都市下京区) Kompo-ji Temple |

|

| 金宝寺 | 金宝寺 |

|

|

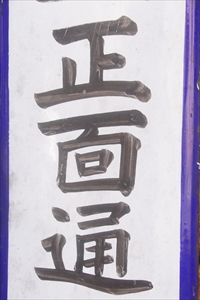

【参照】正面通  【参照】「正面通」の通名板 |

金宝寺(こんぽう-じ)は、新町通と正面通の交差する地に建つ。 浄土真宗本願寺派、本尊は阿弥陀如来を安置する。 ◆歴史年表 平安時代、803年、最澄の開基によるという。当初は天台宗だった。 鎌倉時代、1239年、道珍住持の時、浄土真宗に改宗した。 安土・桃山時代、1592年、門前町(町名は不詳)に移転する。 近代、1898年、当町に移転した。(『坊目誌』) ◆最澄 平安時代前期の僧・最澄(さいちょう、767/766-822)。近江(坂本の生源寺付近)の生まれ。幼名は広野、通称は叡山大師、根本大師。父・中国からの渡来系豪族の子孫で三津首百枝(おびとももえ、浄足)、母・藤原藤子という。12歳の時、近江・国分寺で行表(ぎょうほう)に師事し、780年、得度し最澄と名乗る。785年、19歳で東大寺で受戒(具足戒・小乗戒)するが、同年、比叡山大嶺山中(本願堂付近)に草庵を結び、願文を作る。禅を修め、12年間にわたり修行を積んだ。天台三大部摩訶止観、法華玄義、法華文句を修めた。788年、草庵の近くに小堂「一乗止観院」を建て、薬師如来を祀った。797年、内供奉十禅師に任命される。798年、比叡山で法華十講を修する。802年、和気弘世主催により、神護寺で5カ月にわたる天台の教え「天台三部」を説いた。第50代・桓武天皇の信任、帰依を受ける。803年、短期の還学生(げんがくしょう)として、唐に渡航することが認められた。804年、遣唐使として留学僧・空海(774-835)らとともに唐に渡る。霊地・天台山で、天台大師智顗(ちぎ)直系の天台山修禅寺・道邃(どうずい、?-805)より天台教学と大乗菩薩戒、仏隴(ぶつろう)寺・行満座主より天台 教学を、越州(紹興)の龍興寺で、順暁阿闍梨より密教を、翛然(しゃくねん)より牛頭禅を学び、天台、密教、禅、戒を修した。805年、多数の天台典籍、密教の教えを持ち帰る。宮中で日本初の護摩供を行う。請来された天台密教経疏500巻、護摩の器具を桓武天皇に献上した。天皇は、双林寺を建立し、最澄は開山になる。806年、日本天台宗が公認される。811年、弟子・泰範が空海の弟子となる。最澄は空海から経本を借り密教を学ぶ。812年、空海により灌頂を授けられた。その後、空海とは決別する。814年、九州巡化、815年、東国巡化、822年、没後7日後に、大乗戒壇設立の許勅が下りた。以後、奈良の南都仏教から独立して、延暦寺において独自に僧を養成することができるようになった。比叡山中道院で没した。55/54歳。 天台宗の祖。没後、866年、日本最初の大師号、伝教大師の諡号が贈られた。 ◆道珍 鎌倉時代中期の浄土真宗僧・道珍(?-?)。詳細不明。1239年、金宝寺の住持の時、浄土真宗に改宗した。 ◆正面通 当寺の西側に東西路の正面通(しょうめん-どおり)(全長1.6km)が続いている。通りは、平安京城では、七条坊門小路にほぼ重なる。 正面通は、安土・桃山時代、1589年以降に命名された。方広寺(東山区)大仏の正面に通じる道の意味があった。「大仏正面通」とも呼ばれた。東は大和大路通(東山区茶屋町、方広寺・豊国神社の西側)から、鴨川に架かる正面橋を越え、西は揚屋町通(下京区西新屋敷揚屋町、西新屋敷児童公園 [揚屋町公園]の東側付近)に至る。 ❊普段は非公開 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|