|

|

|

| 冨田屋 (京都市上京区) Tondaya |

|

| 冨田屋 | 冨田屋 |

|

|

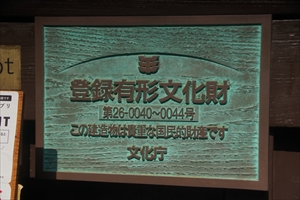

「国の登録有形文化財」のプレート 「国の登録有形文化財」のプレート 「京都市重要景観建造物のプレート 「京都市重要景観建造物のプレート      |

大宮通元誓願寺下ルに、かつて呉服問屋の店舗・住宅として使われた冨田屋(とんだ-や)の町家が建っている。 現在は「西陣くらしの美術館 冨田屋」として一般公開されている。 ◆歴史年表 江戸時代中期、初代・冨田屋籐兵衛は、伏見で両替商を始めた。商売は大いに繁盛し大豪商になる。 1868年、鳥羽・伏見の戦いで建物は全焼し西陣に移る。 近代、1885年、呉服問屋として西陣の現在地(上京区石薬師町)に、現在の建物「冨田屋」本社を建てた。 現代、1994年、きもの文化・京町家の暮らしを継承するため、「古都の風 和道会きものマナースクール」が開設される。 1999年、8月、主屋・宝蔵は、国の登録有形文化財に指定された。建物は、「西陣くらしの美術館 冨田屋」として公開される。 2007年、「京都市重要景観建造物」に指定される。 ◆冨田屋籐兵衛 江戸時代中期の商人・初代・冨田屋籐兵衛(?-1781)。詳細不明。伏見で両替商を始め、大豪商になった。1868年、鳥羽・伏見の戦いで建物は全焼し西陣に移る。「千両ヶ辻」で絹を商う。 茶道・能楽に精通した。金剛流を支援し、自宅には能舞台も備わっていたという。 ◆田中峰子 現代の実業家・田中峰子(たなか-みねこ、1952-)。父・12代・田中籐兵衛。1976年、大阪教育大学教育部を卒業する。1988年、冨田屋代表取締役社長に就任し、冨田屋籐兵衛13代目「冨田屋籐兵衛」を受け継ぐ。1993年 、古都の風着物マナースクール(現・和道会)を設立した。 京都商工会議所女性会理事、ほか、大学講師など多数歴任している。 ◆建築 近代、1885年に、西陣・冨田屋は店舗・住居として10代・冨田屋籐兵衛によって建てられた。 ◈「主屋(しゅおく)」(国の登録有形文化財)は、近代、1885年/1868-1911年に建てられた。明治期の京都市内に建てられた大規模な表屋造になる。西陣での典型的な商家・呉服問屋大店の様式を残す京町家になる。華美な装飾は避け、材料を吟味した建築であり、当主自らが大工棟梁と共に山中に分け入り選んだ木材を使用するという。能座敷も有している。近代、1935年に奥座敷・茶室を増築した。 木造2階建、間口5間・奥行7間、瓦葺、建築面積117㎡。 ◈「宝蔵(ほうぞう)」(国の登録有形文化財)は、近代、1935年の敷地拡張とほぼ同時に建てられた。土蔵であり、中蔵と同じく入口は東面に開く。扉の内側に屋号「冨田屋」を示す装飾を設け、扉上部には「宝蔵」と記されている。 明治期の上層商家の屋敷構成を表している。 土蔵造、2階建、瓦葺、建築面積26㎡。 ◈茶屋「楽寿」は、町家に連結して建てられた。武者小路千家9代目家元・千宗守(せん- そうしゅ、1889-1953)の監修による。 ❊公開されており、町家・京のしきたり・お茶席の体験のできる。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の駒札、ウェブサイト「冨田屋」、ウェブサイト「文化遺産オンライン-文化庁」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|