|

|

|

| 土井利勝屋敷跡 (京都市中京区) Site of Doi,Toshikatsu Residence |

|

| 土井利勝屋敷跡 | 土井利勝屋敷跡 |

|

|

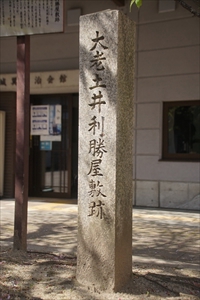

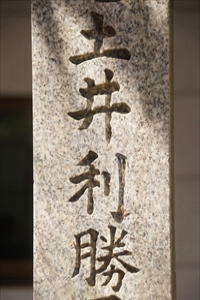

「大老土井利勝屋敷跡」の石標、京都市の駒札  「大老土井利勝屋敷跡」の石標   城巽自治連合会パネル |

城巽(じょうそん)自治会館・京都堀川音楽高等学校内に、「大老 土井利勝 屋敷跡(たいろう-どい-としかつ-やしき-あと)」の石標が立つ。 この地には、江戸時代前期に、大名・土井利勝の京邸があった。 ◆歴史年表 江戸時代、この地には、大名・土井利勝(どい-としかつ、1573-1644)の京邸が置かれた。利勝は度々上洛し、朝廷との交渉にあたった。 1638年、地図にこの地の記載があるという。 現代、1970年、3月、京都市により、石標が立てられる。 ◆土井利勝 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名・土井利勝(どい-としかつ、1573-1644)。幼名は松千代、通称は甚三郎、大炊(おおい)助、大炊頭と称された。遠江(とおとうみ) (静岡県)浜松/三河国(愛知県)の生まれ。父・徳川家康の臣・利昌(としまさ)の長子/水野信元(家康の母の兄)の子/家康の庶子とも。幼少時より家康に仕え、1579年、秀忠が誕生すると7歳で側近になる。1600年、上杉景勝攻め、関ヶ原の戦で真田昌幸の上田城攻撃に秀忠に供奉して指揮した。1601年、徒頭、1602年、下総(しもうさ)(千葉県)小見川を領した。1605年、秀忠の家老になり、従五位下大炊頭(おおいのかみ) に叙任された。1610年、年寄(老中)になり下総佐倉城主なる。1611年、佐倉城を築き、城下町を大規模に建設した。1612年、加増され、秀忠の使者として駿府の家康に遣わされ、国政の機密事項に関与する。1614年、大坂冬の陣、1615年、夏の陣に参画した。戦後、加増される。1623年、秀忠が将軍を辞し大御所になり、秀忠付きの西ノ丸年寄になる。1625年、加増される。1630年、第109代・明正天皇即位の際に秀忠の使者を務めた。1632年、秀忠の没後、年寄を務めた。1633年、加増され、下総国古河藩(茨城県古河市)へ転封した。1634年、古河城を修築する。1638年、家光の時、酒井忠勝とともに江戸幕府最初の大老に任じられた。江戸で没した。72歳。 土井氏の祖になる。知者であり、家康、秀忠、家光の3代の将軍に仕えた。秀忠補佐の中心におり、幕府の基礎確立に尽力した。子孫も老中、京都所司代になり、幕末まで下総国古河藩邸としての役割を果した。 ◆土井利勝の京邸跡 この地には、土井利勝(1573-1644)の京邸があった。京邸がいつ建てられたかについては不明。江戸時代前期、1638年の地図には記載があるという。 利勝は度々上洛し、その際に京邸を利用し、朝廷と交渉にあたった。 ◆城巽 城巽(じょうそん)地区は、二条城から辰巳(巽)の方角にあることから名付けられた。 釜座から堀川、二条通から三条手前までに囲まれた地域になり、中央を御池通が横断している。 ◆城巽校 城巽校の沿革は、様々な変遷を経ている。概要は次のようになる。 近代、1869年にこの地に上京第二十四番組小学校が創立された。1872年には、上京第二十七区小学校に改称された。1876年に城巽小学校、1923年に京都市尋常高等小学校に改称している。1941年に京都市城巽国民学校に改称した。 現代、1947年に城巽中学校が創立された。2003年には柳池中学校と統合され、御池中学校になる。2006年に中学移転後、2010年4月より、跡地に京都市立音楽高等学校が移転し、京都市立京都堀川音楽高等学校として開校した。 なお、校地内東部の一部が城巽自治会館として利用されている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の駒札、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、城巽自治連合会パネル、ウェブサイト「中京区役所」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|