|

|

|

| 平安宮 内裏 凝華舎跡(梅壺)・飛香舎跡(藤壺) (京都市上京区) Heian Palace Site of Dairi-Gyokasha,Higyosha(Government office) |

|

| 平安宮 内裏 凝華舎跡・飛香舎跡 | 平安宮 内裏 凝華舎跡・飛香舎跡 |

|

|

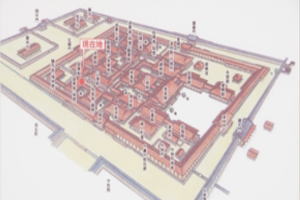

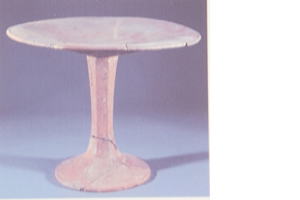

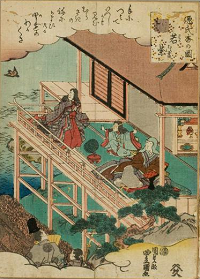

「源氏物語ゆかりの地」の説明板 「源氏物語ゆかりの地」の説明板 平安宮復元図、現在地は赤い点の部分、赤茶色の建物群が内裏、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  平安時代の高坏京都市埋蔵文化財研究所、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  『源氏物語』・「若紫」、ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター |

土屋町通出水下ルに、「平安宮 内裏 凝華舎跡(へいあんきゅう-だいり-ぎょうかしゃ-あと)(梅壺)・飛香舎跡(ひぎょうしゃ-あと)(藤壺)」の説明板がある。 平安時代、この地には、女御・更衣 (こうい)らが居住した華舎跡(梅壺)、中宮・女御などが居住した飛香舎跡(藤壺)があった。 ◆歴史年表 平安時代、818年以降、飛香舎は造営されたという。 902年、飛香舎で藤花の宴が催されたという 932年、2月、「第十四親王(成明)、於凝華舎初読御註孝経於文章博士大江朝臣維時」と記されている。(『日本紀略』) 藤原詮子(962-1001/1002)は、梅宮女御と呼ばれた。 藤原彰子(988-1074)は、藤壺女御と呼ばれる。 現代、2008年、3月、京都市は「源氏物語ゆかりの地」の説明板を設置した。 ◆東三条院 平安時代中期-後期の女御・東三条院(ひがしさんじょういん、962-1001/1002)。藤原詮子(せんし/あきこ)。京都の生まれ。太政大臣・藤原兼家の娘、母は藤原時姫(ときひめ)、藤原道長の姉。幼少期を東三条殿で過した。978年、入内し梅壺に候し、第64代・円融天皇の女御になる。980年、従四位下に叙せられる。東三条邸で懐仁親王(後の第66代・一条天皇)を産む。だが、関白・藤原頼忠の娘・遵子に后の座を奪われ、父・兼家と共に里邸の東三条邸に篭り、天皇の召還にも応じなかった。986年、一条天皇の即位により、皇太后の宣下を受けた。女御から直接皇太后に昇る初例になった。991年、円融法皇が没し、病んで出家した。皇太后宮職を廃止し、太上天皇に準じ女院号の最初「東三条院」を授けられる。1001年、四十賀(よそじのが、40歳になった祝い)が行われた。別当・藤原行成(ゆきなり)の邸で亡くなる。40歳。 宇治陵(宇治市)に葬られた。 ◆藤原彰子 平安時代中期-後期の藤原彰子(ふじわら-の-しょうし/あきこ、988-1074)。上東門院彰子。公卿・藤原道長(966-1028)の娘。999年、入内し、1000年、第66代・一条天皇の中宮になり、第68代・後一条天皇、第69代・後朱雀天皇を産む。1026年、上東門院の院号宣下、藤原氏全盛期の中宮として女官・歌人の紫式部(?-?)、伊勢大輔(989?-1060)、赤染衛門(956? -1041)らの才女を集めた。 1005年、中宮彰子の豪華絢爛な大原野神社行啓があり、父・道長も供奉(ぐぶ)し、彰子に仕えていた紫式部も供をしたとみられている。87歳。 ◆凝華舎 凝華舎(ぎょうかしゃ)は、内裏五舎の一つになる。紫宸殿の西北、飛香舎(ひぎょうしゃ)の北、襲芳舎の南にあった。 壺(庭)に梅があり、梅壺(うめつぼ)とも呼ばれた。女御・更衣(こうい) ら女官の部屋でだった。前庭東側に紅梅、西側に白梅、山吹、萩も植えられていた。 母屋は東西5間、南北2間、四方に庇、東面に孫庇、周囲に簀子が廻らされていた。 ◆飛香舎 飛香舎(ひぎょうしゃ/ひこうしゃ)は、平安京内裏の内裏五舎の一つだった。弘徽殿(こきでん)の西、清涼殿の西北、後涼殿の北、凝華舎(梅壺)の南にあった。壺(庭)に藤が植えられ藤壺とも呼ばれた。 平安時代前期、818年以降に造営されたという。902年に藤花の宴が催されたという。中宮・女御などが居住した。女御入内の儀も行われている。東宮(皇太子)の居所に使われたこともある。東側簀子から天皇の居所・清涼殿に行くことができた。後宮の中で弘徽殿とともに重要な殿舎だった。梅宮女御としては第64代・円融天皇妃で、第66代・一条天皇生母の藤原詮子(988-1074)がいる。 東西棟で5間2間、母屋四面に庇を付ける。(『拾芥抄』『大内裏図考証』)。また、5間2間の母屋に四面庇、東面・西面・北面に孫庇を付けるともいう。(『山槐記』)。周囲に簀子を廻らせていた。 現在の京都御所には、朔平門の西南、皇后宮御殿の北に飛香舎がある。18世紀(1701-1800)末の寛政の内裏造営の際に、飛香舎代として復興される。現在の建物は19世紀(1801-1900)半の安政の再建による。内裏五舎のうち唯一保存されている。庭には藤を植えている。 ◆源氏物語 ◈『源氏物語』では、弘徽殿大后・秋好中宮(あきこのむ-ちゅうぐう)が登場する。伊勢の斎宮であったため、前斎宮、梅壺の女御とも呼ばれた。 前東宮と六条御息所(みやすどころ)との間に生まれた。秋を好み、六条院秋の御殿に住んだ。源氏の後見により、冷泉帝の中宮になる。 ◈紫式部(973?-1014)は『源氏物語』執筆当初に藤壺女御に仕えた。第66代・一条天皇中宮・藤原彰子(988-1074)だった。彰子は、『源氏物語』での藤壺(桐壺帝の女御、後に中宮)に影響を与えたという。 『源氏物語』で藤壺は、先帝の第4皇女として藤壺に住んだ。桐壺帝の女御になり、後に中宮になる。 源氏は亡き母・桐壺更衣に似ている継母・藤壺を慕う。源氏は里に下がっていた藤壺に逢瀬を迫り、冷泉帝が生まれた。藤壺は心苦しみ、桐壺帝の没後、東宮になった冷泉帝を思い、出家して薄雲女院と呼ばれた。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の説明板「源氏物語ゆかりの地」、ウェブサイト「源氏香の図-ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|