|

|

|

| 平安宮西限・左馬寮跡・藻壁門跡 (京都市中京区) Heian Palace Site of west limit,Samaryo(Government office),Sohekimon(Gate) |

|

| 平安宮西限・左馬寮跡・藻壁門跡 |

平安宮西限・左馬寮跡・藻壁門跡 |

|

|

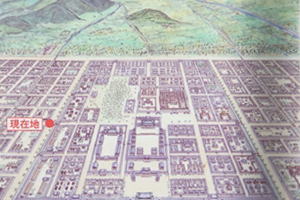

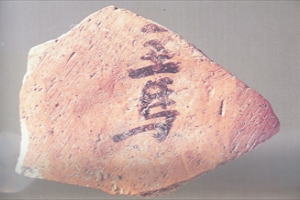

「平安宮西限藻壁門跡」の石標  「源氏物語ゆかりの地」の説明板  平安宮復元図、説明板の位置は赤い点部分、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 平安宮復元図、説明板の位置は赤い点部分、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 平安京左兵衛府跡出土の「主馬」と墨書された土師器、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  『源氏物語』・「帚木」、ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター |

京都市立朱雀第二小学校の北側に、京都市の「平安宮 西限と左馬寮跡(へいあんきゅう-せいげん-と-さまりょう-あと)・藻壁門跡(そうへきもん-あと)」の説明板、石標「平安宮西限藻壁門跡」がある。 平安時代、この地には、官馬の調教・飼育に携わった役所の左馬寮があった。 ◆歴史年表 平安時代、808年、左馬寮が復活した。 857年、8月、「藻壁門自然頽落。時人以為恠異也」と記されている。(『文徳実録』) 1020年、藻壁門は転倒し、その後もたびたび転倒、焼失している。 現代、2007年、12月、全京都建設協同組合創立五十周年記念として石標が立てられた。 2008年、3月、京都市は「源氏物語ゆかりの地」の説明板を設置した。 ◆左馬寮 左馬寮(さめりょう)は、律令制における官司の一つだった。奈良時代、781年頃に、左右馬寮をあわせて主馬寮(しゅめりょう)と称した。平安時代前期、808年に再編され左馬寮が復活している。 南にあった右馬寮とともに、官馬の調教、飼育、御料の馬具、畿内から納められる穀草、飼部などの戸籍を司った役所だった。 職員は頭(長官)、助、大少允、大少属各1人、馬医2人、馬部60人などがおり、飼戸が500余戸付属していた。 ◆藻壁門 藻壁門(そうへきもん)は、平安京の宮城十二門の一つだった。平安宮西端、南から2番目の門だった。当初は佐伯門(さえきもん)と呼ばれ、西中御門(にしのなかみかど)大路に向かって開き、西中御門とも称した。 大内裏の西面三門の中央にあり、門を入ってすぐの東南に左馬寮があり、東に進むと豊楽院、朝堂院の北端に至った。平安時代後期、1020年に藻壁門は転倒し、以後、焼亡、転倒を繰り返した。 正面5間に3扉、切妻、瓦葺。 ◆源氏物語 『源氏物語』「帚木(ははきぎ)」では、五月雨の夜に「雨夜の品定め」の場面がある。物忌みのために宿直(とのい)していた光源氏のもとへ、頭中将(とうのちゅうじょう)、左馬頭、藤式部丞が来て女性の品評をした。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の説明板「源氏物語ゆかりの地」ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「源氏香の図-ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|