|

|

|

| 平安宮 内裏 温明殿(内侍所)跡 (京都市上京区) Heian Palace Site of Dairi-Ummeiden(Government office) |

|

| 平安宮 内裏 温明殿(内侍所)跡 | 平安宮 内裏 温明殿(内侍所)跡 |

|

|

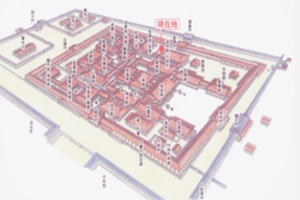

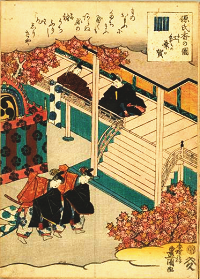

「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 平安宮復元図、現在地は中央右寄りの赤字部分、黄土色の四角部分が内裏内郭回廊、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  平安宮復元図、現在地は上部の赤い点部分、赤茶色の建物群が内裏、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 平安宮復元図、現在地は上部の赤い点部分、赤茶色の建物群が内裏、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 平安時代の須恵器「平瓶」、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 平安時代の須恵器「平瓶」、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 『源氏物語』・「紅葉賀」、ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター |

下立売通智恵光院西入ルに「平安宮 内裏 温明殿跡(へいあんきゅう-だいり-うんめいでん-あと)(内侍所跡[ないしどころ-あと])」の説明板がある。 平安時代の温明殿には、女御の居所、三種の神器の一つ神鏡を安置した賢所(かしこどころ)があった。 ◆歴史年表 平安時代、この地に温明殿が建てられていた。 818年、温明殿は存在している。 第56代・清和天皇の女御・源厳子(みなもと-の-いずこ、860-878)は、温明殿女御と呼ばれる。 年代不明/第59代・宇多天皇(在位:867-931)の頃、三種の神器の一つの神鏡を安置した賢所があったともいう。 鎌倉時代以降、賢所は南の春興殿(しゅんこうでん)に移る。 現代、2008年、3月、京都市は「源氏物語ゆかりの地」の説明板を設置した。 ◆源厳子 平安時代前期の女御・源厳子(みなもと-の-げんし/いずこ、860-878)。温明殿女御。源能有(よしあり)の娘、第55代・文徳天皇の孫。第56代・清和天皇の女御になる。871年、尚侍・源全姫(みなもと-の-またひめ)の60歳の賀に、毘盧舎那仏の絵(願文・菅原道真作)を作り功徳を修めた。(『菅家文草』)。878年、退下し亡くなる。従四位下。 ◆温明殿 温明殿(うんめいでん/おんめいでん)は、平安京内裏十七殿の一つになる。賢所(かしこどころ)、内侍所(ないしどころ)とも呼ばれた。内裏の東側中央の宣陽門を入ってすぐにあり、紫宸殿の北東、中庭を隔てて綾綺殿(りょうきでん)の東、宣陽門内にあった。 中央に東西に横切る幅1間の馬道(めどう)が通じていた。北に女官が伺候(しこう)する内侍所があった。当初、内侍所は清涼殿に置かれている。後に、人の出入りを恐れて温明殿に移された。9世紀(801-900)半には女御の居所だったという。第56代・清和天皇の女御・源厳子(860-878)はこの殿舎に住み、温明殿女御と呼ばれる。11世紀(1001-1100)に始まる内侍所御神楽は、12月に温明殿の庭で行われていた。 南の母屋は神座、神殿と呼ばれた。年代不明/第59代・宇多天皇の頃(在位:867-931)に、三種の神器の一つの神鏡を安置した賢所があった。大刀、節刀、関契、駅鈴なども保管され、宮中の重要な殿舎になっている。賢所は、鎌倉時代以降に、南の春興殿(しゅんこうでん)に移されている。温明殿は「年中行事絵巻」「内宴」に描かれている 西隣の綾綺殿とは3カ所の渡殿(わたどの)で結ばれていた。西面、東西2間/4間、南北9間、檜皮葺、母屋四面に庇付。 ◆源氏物語 温明殿は、『源氏物語』第七帖「紅葉賀(もみじのが) 」の舞台になっている。内侍所で琵琶を弾く源典侍(げんのないし)に心をとめた光源氏は、頭中将(とうのちゅうじょう)と騒動を起こす。 ◆三種の神器 三種の神器(さんしゅ-の-じんぎ)は、皇位の象徴とされ、歴代天皇が継承してきた宝物になる。 鏡の八咫鏡(やたのかがみ)、剣の草薙剣(くさなぎのつるぎ)、玉の八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)をいう。9世紀(801-900)頃に定着したともいう。 鏡は平安時代中期、960年、平安時代後期、1005年、1040年の火災により原形を失ったともいう。剣は1185年に、第81代・安徳天皇の壇ノ浦入水の際に海に沈んだという。玉は初めのままとも、幾度かの内裏火災で原形を損じたともいう。 平安時代に、神鏡は清涼殿内侍所に置かれた。人の出入りが煩雑なため、後に温明殿の賢所に移されている。鎌倉時代以降は、春興殿に移される。近代以降は、東京の皇居吹上の賢所に移された。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の説明板「源氏物語ゆかりの地」、『源氏物語ゆかりの地』、『平安宮ガイド』、ウェブサイト「源氏香の図-ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|