|

|

|

| 平安宮 采女町跡 (京都市上京区) Heian Palace Site of Uneme-machi(Government district) |

|

| 平安宮 采女町跡 | 平安宮 采女町跡 |

|

|

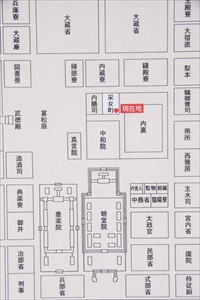

京都市考古資料館の説明板   平安宮復元図、現在地は赤点部分、その右下に内裏、京都市考古資料館の説明板より  平安宮復元図、現在地は赤い矢印部分、その右下に内裏、京都市考古資料館の説明板より |

桜宮神社の脇に、京都考古資料館による「平安宮 采女町跡(へいあんきゅう-ねめまち-あと)」の説明板が設置されている。 付近は後宮女官の宿所、詰所だった采女町の南東部に当たる。 ◆歴史年表 平安時代、付近に平安宮采女町が置かれたという。 1013年、采女町は西に隣接した内膳司とともに焼失した。(『日本紀略』) 現代、2013年、3月、説明板が設置された。 ◆采女・采女町 ◈下級女官の采女(うねめ)は、後宮女官の一つだった。天皇・皇后の側近として仕え寝食に従事した。原則として終身の職だった。 古墳時代後期、5世紀頃には、国造(くにのみやつこ)・県主(あがたぬし)などの地方豪族は、朝廷への服属の証として、一族の子女を大王に奉仕させた。人質としての政治的意味、祭祀に奉仕させるなど宗教的な意味もあった。 飛鳥時代、645年、大化の改新以後は、諸国の少領以上の郡司一族の中で、未婚の子女(13歳-30歳)で、容姿端正な者を選び出仕させていた。采女貢進の単位は郡であり、郡名で呼ばれた。平安時代以降は国が貢進単位に変わる。 采女の中には、政治に関与し、天皇の寵愛を得た者もあった。管轄は宮内省采女司(うねめ-の-つかさ)であり、後宮の水司に6人、膳司に60人などが置かれる。後宮諸司の女孺(によ-じゅ)にも任じられ、堂上の掃除、灯油のことなど雑用を務めた。 平安時代、807年に、采女貢進の制度は一時廃止される。節会の陪膳に奉仕する「陪膳の采女」、「髪上の采女」などに名をとどめ制度は衰退する。中・近世には、諸大夫(しょだいぶ)の娘が務めた。 ◈平安宮の采女町は内裏の西北にあった。采女の宿所、詰所として用いられたとみられている。西隣に天皇の食膳を調理した内膳司があり、天皇が日常の食事をする内裏後宮にも近かった。(陽明文庫本「宮城図」)。 平安時代後期、1013年に西に隣接した内膳司とともに采女町は焼失している。(『日本紀略』) ◆発掘調査 付近は采女町の南東部に当たる。これまで、本格的な発掘調査は行われておらず、建物跡、遺構は見つかっていない。 付近の試掘調査、立会調査で現在地の地表0.8-1m下から、平安時代の遺物を含む地層が確認された。土師器、須恵器、緑釉陶器、灰釉薬陶器、黒色土器、瓦などが出土している。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市考古資料館の説明板、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|