|

|

|

| 若宮八幡宮 (若宮八幡宮社) (京都市東山区) Wakamiya-hachimangu Shrine |

|

| 若宮八幡宮 | 若宮八幡宮 |

|

|

「清水焼発祥之地 五條坂」の碑  手水舎  手水舎、石造水船の写し        本殿  本殿  本殿  本殿 本殿 本殿 本殿 本殿 本殿 本殿 本殿 蓬莱石  蓬莱石  孝明天皇御胞衣埋納所  孝明天皇御胞衣埋納所の石標  孝明天皇御胞衣埋納所  拝殿の側にあるこの鏡に自分の姿を写して参拝する。その後、鏡に浄化した自分の姿を写し、今の心を留めおく。   美貌守  境内に埋まっていたというハート型の石。小さなハート型の石もいくつか添えられている。  阿波天満宮  阿波天満宮  阿波天満宮  阿波天満宮、祭神は菅原道真  鍾馗神社  鍾馗神社、鍾馗像  鍾馗神社、鍾馗像  秋葉社、祭神は秋葉大神  祖霊社  稲荷社、弁財天、祭神・宇賀御魂命(うかのみたまのみこと)、弁財天(べんざいてん)     縁結びの木、2つの木が途中から1本の木になっている。  クスノキ  庭園 |

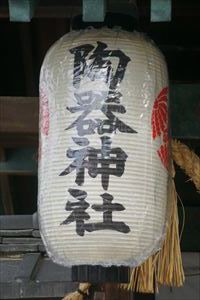

五条坂途中にある若宮八幡宮(わかみや-はちまんぐう)は、かつて六條醒ヶ井(さめがい、左女牛小路西洞院)にあった。このため、「六條八幡」、「六條左女牛(さめがい)八幡」とも呼ばれた。 陶祖・椎根津彦命(しいねつねひこのみこと)も合祀され、「陶器神社」ともいわれている。 祭神は第14代・仲哀天皇(ちゅうあい-てんのう)、第15代・応神天皇(おうじん-てんのう)、仲哀天皇皇后の神功皇后(じんぐう-こうごう)、鎌倉時代の第85代・仲恭天皇(ちゅうきょう-てんのう)を祀る。 陶器業者、陶芸を習う人の崇敬も集める。神功皇后は朝鮮出兵した美しい女神とされ、美貌の神として美女祈願の信仰を集める。美貌守には鏡がつけられている。御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 平安時代、1053年、第70代・後冷泉天皇の勅願により、武将・源頼義が邸内(六条西洞院、下京区六条醒ヶ井)に勧請したという。(『二十二社註式』)。八幡の若宮として祀ったともいう。(社伝)。当初は、「六条八幡」「佐女牛八幡」とも呼ばれた。 1140年、石清水八幡宮の祝融(火災)により、神霊が当宮に遷宮したとの風評により神威を高める。 1185年、「廷尉禅室(源為義)六条御遺跡」と記されている。(『吾妻鏡』)。氏一族、有力御家人の信仰篤く、源頼朝(1147-1199)は2度の上洛に際し参詣した。領地も寄進している。 1186年、有力御家人、幕府政所により社殿造営、遷宮が行われる。 1187年/1186年、社地左女牛の寄進を受ける。初の放生会が行われた。 鎌倉時代、1209年、遷宮が行われる。 1274年、焼失した。 室町時代、隆盛を極めた。足利歴代将軍の崇敬も集め、社域、社領を拡大する。 応仁・文明の乱(1467-1477)後、荒廃した。 戦国時代-安土・桃山時代、織田信長、大内義隆、毛利三家など武将の奉納も相次いだ。 安土・桃山時代、1583年、羽柴秀吉により、東山(東山区茶屋町)に移転になる。この時、旅所に遷座させたともいう。 1588年、東山の方広寺建立に伴い、北に再移転になる。 江戸時代、1605年、現在地の五条坂に再々移転になった。 徳川家康(1543-1616)は、73石の朱印領を寄進する。 1654年、後水尾上皇(第108代)の勅により、現在の社殿が建てられる。 1864年、伊賀上野地震で燈籠4基が転倒し、地面が1間(1.8m)ほど崩れた。隣の上行寺も崩れた。(和気亀帝『日記』) 近代、1877年、宮内省により塚本社(伏見街道十六町、現東山区本町16)の円丘上に祀られていた第85代・仲恭天皇の神霊が当宮に遷された。 1949年、陶祖・椎根津彦命(しいねつねひこのみこと)も合祀され、以後、陶器神社ともいわれる。 ◆源 頼義 平安時代の武将・源 頼義(みなもとの-よりよし、988-1075)。男性。父・河内源氏の祖・頼信、母・修理命婦(しゆりみようぶ)。小一条院(敦明親王)の判官代として仕え、1028年、父とともに平忠常の乱平定のために上総に下る。功により1036年、相模守になり、東国の武士を従えた。常陸介を歴任する。1051年-1062年、前九年の役で、安倍頼時の2度の反乱、頼時の子・貞任(さだとう)の反乱を、1051年、陸奥守、1053年、鎮守府将軍を兼ね、子・義家とともに平定した。その功により、1063年、正四位下伊予守になった。同年、貞任追討の戦勝祈願をした石清水八幡宮を由比(ゆい) 郷に勧請し、鶴岡八幡宮を創祀、源氏の氏神にした。88歳。 弓の達人といわれた。父と共に菩提寺通法寺(羽曵野市)を開く。寺跡に墓がある。 ◆椎根津彦命 古代の伝説上の人物・椎根津彦命(しいねつひこ)。珍彦(うずひこ)、椎根津彦。槁根津日子(さおねつひこ)(『古事記』)。初代・神武天皇が日向から東征し、豊後水道(速吸門[はやすいのと]、明石海峡とも)にさしかかった。一人の漁師が現れ「珍彦」と名乗った。珍彦は水先案内を買い、天皇は椎の木の棹を授け、椎根津彦命の由来になったという。倭に攻め戦い、老翁に扮し敵の目を欺き、天香山の土を取ってきた。天皇はそれで土器を作り神を祭り勝利を得た。倭国造(くにのみやつこ)となったという。(『日本書紀』) 倭国(奈良県)の国造を務めた倭直の祖とされる。 ◆孝明天皇 江戸時代後期の第121代・孝明天皇(こうめい-てんのう、1831-1867) 。男性。統仁(おさひと)。京都の生まれ。父・第120代・仁孝天皇、母・新待賢門院藤原(正親町)雅子(なおこ)の第4皇子。1840年、立太子、1846年、幕府に海防要請の勅旨を出した。1847年、即位する。父の遺志により公家の学問所(学習院)を創設する。石清水臨時祭で勅旨を遣わし外国勢力打ち払いを行う。1850年、伏見稲荷大社など七社七寺に国家安泰などを祈祷させた。1853年、ペリー来航以後、七社七寺に国家安泰などを外患祈祷させた。1854年、日米和親条約(神奈川条約)は許した。内裏が焼失する。平安神宮などに外患祈祷させた。1855年、御所の安政度の造営を幕府に通達する。1858年、日米修好通商条約で、老中・堀田正睦の条約調印の勅許は拒否した。幕府が独断で調印し、一時、天皇は譲位を表明する。条約調印を了承した。(条約勅許問題)。1860年、桜田門外の変後、将軍・徳川家茂と皇妹・和宮の婚姻を承認し、公武合体の立場をとった。幕府に10年内に鎖国に復することを条件にした。1861年、長井雅楽の政治外交思想「航海遠略策」を受理する。1862年、薩長土3藩主の要請に基づき、三条実美らを勅使として派遣し、幕府に攘夷を督促する。1863年、「攘夷断行」を幕府から上奏させる。長州藩の建議を受け、3月、上京した家茂を謁見する。家茂を従え237年ぶりに上賀茂神社・下鴨神社両社に行幸する。4月、攘夷祈願の石清水八幡宮への行幸を行う。8月、攘夷親政祈願の大和行幸を宣布する。八月十八日の政変で、攘夷派公卿の三条実美ら七卿と長州藩兵を京都から追放した。(七卿の都落ち)。その後、宣布は撤回している。1864年、家茂に公武一和の協力を命じた。禁門の変の直後、長州追討を命じる。1865年、幕府の要請を受け長州再征を許可した。慶喜の強要を容れ条約を許可した。1866年、第二次長州征伐中に将軍・家茂が死去し、天皇は征長の停止を幕府に指示した。第15代将軍・慶喜の就任直後に疱瘡(ほうそう)で京都で没した。毒殺説も噂される。36歳。 攘夷佐幕を主張した。公武合体策による攘夷、日米条約の破棄を意図した。岩倉具視ら公卿の王政復古倒幕論には批判的だった。歌を詠み、御集に『此花詠集』がある。 陵墓は後月輪東山陵(東山区)になる。 ◆建築 「本殿」は、江戸時代前期、1654年に第121代・孝明天皇(1831-1867)により再建された。 ◆文化財 ◈本殿玉垣内に、「八角形手水鉢(水船)」がある。南北朝時代、「至徳三年(1386年)」の銘が入る。第3代将軍・足利義満(1358-1408)の寄進という。江戸時代の白河楽翁の『集古十種』(1808年頃)にも記されている。舟形の水船であり、四隅を切り落とし、荒叩きに仕上げた。高さ28㎝、長さ125㎝、幅84㎝。 ◈紙本著色「足利義持参詣図絵巻」1巻は、室町時代前期、1410年の足利義持(1386-1428)の社参を描いている。 ◈伝「足利義政画像」がある。 ◈南北朝時代、1343年以来の「若宮八幡文書」。室町幕府発給文書。徳川幕府より下付の所領安堵の朱印状。 ◈祭礼では陶器を飾った神輿が巡行する。黒い屋根、朱塗りの神輿の各所に陶器製の皿が飾られている。かつて、欄干、擬宝珠、鈴なども陶器製だったという。 ◆胞衣埋葬 拝殿前に、江戸時代後期の第121代・孝明天皇(1831-1867)の胞衣(えな)埋葬所の石碑が立てられている。現代、1967年、天皇の神霊が奉斎された。 ◆蓬莱石 境内に「蓬莱石(ほうらいいし)」が祀られている。 室町幕府初代将軍・足利尊氏(1305-1358)は、当社への病気平癒の祈願により病が癒えたため、珍宝七種を献じた中の一つになる。 本殿の片隅に埋もれていたものが、近年になりご神託により発見されたという。 ◆鍾馗神社 鍾馗(しょうき)神社は、現代、2013年に境内に祀られた。祭神は鍾馗になる。災い除けとして鬼門方向の北東に向いている。京都造形大学芸術学部教授・関本徹生(1953-)により建立された。ご神体の制作は同大学生・吉田瑞希による。以来、鍾馗祭も始まった。 鍾馗(鍾馗大臣)は、強者の権化・象徴とされる。民間信仰として京都、奈良の町屋の中屋根に、小さな焼物像が置かれている。鍾馗は、向かい合わせの鬼瓦、鍾馗から弾かれた災いなどを跳ね返し、家を守護するとされた。江戸時代中期には、疱瘡(天然痘)除けのために顔を赤く塗られた。学業成就、貧乏神除の神としての信仰も生まれた。 鍾馗は、中国古代の民間信仰だった。魔除け神であり、疫病神を祓うとされ、様々な神と習俗した。目が大きく、頬からあごにかけひげが濃く、緑色の衣装に黒冠、長靴を履き、右手は剣を抜いて疫病神(小鬼)を掴む姿をしていた。 唐の開元年中、玄宗皇帝(685-762)は病気になった。夢中に小さな鬼の虚耗(きょこう)が現れる。玄宗は兵士を呼び追い払おうとした。すると、大鬼が現れ、小鬼を食べて退治した。大鬼は、鍾馗と名乗り、科挙(役人採用試験)に落弟して自殺したという。だが、自分を手厚く葬るなら、天下の害悪を除くといった。皇帝が目覚めると熱病が治っており、呉道玄にその像を描かせた。 以来、年の暮れに鍾馗の図を門に貼り、邪鬼悪病除けになったという。その後、端午の行事に取り入れられた。日本には、室町時代に端午の行事として伝わる。江戸時代には武者人形、像を幟に描いたり、魔除け人形にしたりした。 ◆左女牛の神事 左女牛(さめがい)の神事(2月4日)が行われる。旧地(左女牛西洞院)にあった際に、湧水は若返り、無病息災の水として信仰された。現在地に遷った後、左女牛の井戸から汲んだ水を青竹に入れ、神前に供えて不老長寿を祈る。 ◆年間行事 元旦祭(1月1日)、七種粥神事(1月7日)、節分祭(2月節分)、初午祭(稲荷社)(2月初午の日)、左女牛の神事(2月4日)、菖蒲祭(5月上旬)、大祓式(6月30日)、若宮八幡宮例祭(8月8日)、若宮陶器神社例祭(陶器祭)(氏子の陶磁器業者によって、五条坂一帯で陶器市が開かれる。陶器神輿が巡行する。)(8月8日)、弁財天大神火焚祭(11月1日)、七五三祭(11月15日)、新嘗祭・火焚祭(11月23日)、稲荷社火焚祭(11月下旬)、秋葉神社火焚祭(11月下旬)、大祓式・除夜祭(12月31日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都美術の 新・古・今』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都のご利益手帖』、『京都の隠れた御朱印ブック』 、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|