|

|

|

| 京都大学旧理学部物理学・数学教室(学生部) (京都市左京区) former Department of Science Physics and Mathematics Classroom,Kyoto University |

|

|

|

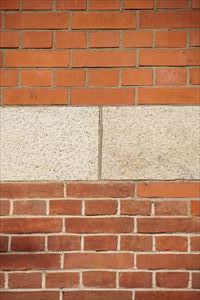

南東端 南東端 東側、1階、まぐさ石  東側、前面、玄関  東側、前面、玄関    東側、2階  東側、1階の煉瓦  東側、1階・2階の煉瓦、帯石  東側、前面、玄関  東側  東側、屋根  北側  北側、2階  南西端  南側、1階  北西端、南側 |

京都大学北部構内に赤煉瓦造の旧理学部物理学・数学教室(きゅう-りがくぶ-ぶつりがく・すうがくきょうしつ)がある。現在は学生部として利用されている。 設計・施工は文部省による。 ◆歴史年表 近代、1898年、旧理学部物理学・数学教室の1階車寄から北側が竣工した。 1909年、1階の南側半分が竣工する。 1914年、2階の前面が増築される。 1922年、2階の北側が増築された。 ◆建築 旧理学部物理学・数学教室の設計・施工は文部省による。工事が4期にわたっている。当初は、近代、1898年に1階車寄から北側が竣工した。その後、1909年に1階の南側半分が竣工する。さらに、1914年に2階前面部分が増築され、1922年に2階北側部分が増築されて完成した。このため、すでに1889年に竣工していた西隣の旧三高物理学実験室と建物は一体化している。 工期が4期に渡るため装飾、窓形状、煉瓦などに相違が生じている。明治期、1898年、1909年建設の1階部分は、旧三高物理学実験室を設計した山口半六、久留正道による工法を踏襲している。白いまぐさ石(楣石、窓・出入り口の上部に架け渡した横材)は簡素であり窓上部を支えている。大正期、1914年、1922年の工事では、まぐさ石がアーチに変わり、キーストーン(アーチの頂部にはめる要石、くさび石)も、より装飾的になった。煉瓦は長手積みだけの段、小口積みの段だけの段と一段おきに積まれている。 設計・施工は文部省京都出張所による。煉瓦造2階建、瓦葺。 *内部は通常非公開 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都市の近代化遺産 近代建築編』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|