|

|

|

| 元明倫小学校(京都芸術センター)・明倫舎跡 (京都市中京区) Former Meirin elementary school |

|

| 元明倫小学校(京都芸術センター) | 元明倫小学校(京都芸術センター) |

|

|

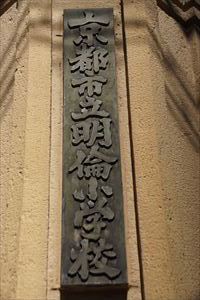

正門  正門  正門、頂部  正門、「京都市立明倫小学校」のプレート  本館、西側  本館、南側  本館、南側  本館、南側、玄関  本館、南側、玄関  本館、玄関  本館、南側、玄関  本館、玄関  本館  本館、南側、軒裏肘木状  本館、南側  本館、南側、1階軒下、庇の持ち送り  本館、南側、  本館、南側  南校舎、西側、正面  南校舎、西側  南校舎、西側、正面  南校舎、「登録有形文化財」のプレート  南校舎、「校名由来記-明倫校創立百周年記念事業会」のプレート  南校舎、西側  南校舎、玄関  南校舎  南校舎  本館、渡廊下  本館、渡廊下  北校舎、東側、スロープ  北校舎、東側、スロープ  北校舎、南側  南校舎、北側 |

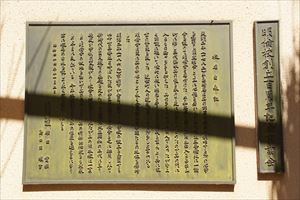

室町通蛸薬師下ルに元明倫小学校(もと-めいりん-しょうがっこう)はある。 現在は芸術の総合的な振興のための、京都芸術センターとして建物は再利用されている。 ◆歴史年表 江戸時代末、1782年、春、この地に、石門心学の心学道場「明倫舎」(河原町三条)が開設される。心学者・手島和庵(1747-1791)により移された。(「明倫舎文書」) 近代、1869年、9月16日/11月、「下京三番組小学校」(錦小路通室町東入ル占出山町の一画)が創設される。当初は、旧明倫舎の建物を校舎にあてた。 1870年、昭和の御大礼を記念し、校舎改築が決定する。学区民からの寄付を募る。 1872年、「下京区第三小学校」に改称する。 1875年 、山伏山町の土地を購入し、校地を拡張する。室町通に面して校門が移される。心学講舎「明倫舎」に因み「明倫小学校」に改称される。 1887年、「下京区第三尋常小学校」に改称した。 1892年 、「京都市明倫尋常小学校」に改称する。 明治期(1868-1912)終わり/1908年、大規模な木造校舎群が建てられていた。 1927年、現在の校地を得る。 1928年、昭和天皇御大典事業により校舎改築が決議される。 1929年 、校舎の大改築工事が始まる。 1931年 、10月10日、現在の建物が建てられた。新校舎竣工祝賀式を行う。 1937年、「明倫幼稚園」を併設した。 1941年 、「京都市明倫国民学校」と改称する。 1945年、3月29日、太平洋戦争激化により、府下何鹿(いかるが)郡小畑村(現・綾部市)へ学童疎開する。10月15日、引揚した。 現代、1980年 、「明倫資料館」が完成した。 1993年、3月31日、「明倫小学校」は124年の歴史をもって閉校になる。 1995年、3月まで、高倉西小学校として活用されている。 1995年-1998年、「芸術祭典・京」の芸術共感部門の会場として利用される。 1999年、1月、京都芸術センター整備工事が着工になる。 2000年、1月、京都芸術センターが竣工した。4月1日、京都芸術センターが開設される。 2008年、7月、元明倫小学校(現・京都芸術センター)の建物は、国の有形文化財に登録される。 ◆手島 和庵 江戸時代中期-後期の心学者・手島 和庵(てしま/てじま-わあん、1747-1791)。父・手島堵庵。1762年、家督を継いだ。「五楽舎」、「明倫舎」の舎主を務めた。指導者として組織化し、心学教化活動を支えた。44歳。 明倫舎を鴨東三条橋北から錦小路烏丸西入ル占出町に移している。 ◆建築 近代、1929年に校舎の大改築工事が始まる。1931年に竣工した。現代、1999年に当時の建物を残して改修されている。設計は京都市営繕課による。室町通に面して本館、その背後(東側)に南校舎、北校舎、その間に運動場が配置された。 当時は各番組が競って豪華な校舎を建てていた。番組小学校の中でも、最も近代的、充実した建物として知られた。学区内の山鉾町町衆の高い美意識、寄付を基にした豊富な資金力を背景として建てられている。寄付金40万円に積立金を加えた58万円があてられた。当時としては、最先端の鉄骨コンクリート造建築だった。 ◈「正門」(国・登録有形文化財)は、室町通に西面している。 門柱は断面八角形であり、各角に柱形を付ける。アール・デコ(1910年代-1930年代に、フランスを中心に流行した美術工芸の様式、単純・直線的な意匠)、また、セセッション風(19世紀末、ドイツ・オーストリアでの新造形芸術創造をめざした。分離派)の造形ともいう。頂部はドーム形になる。門柱両側にさらに、同形のやや小振りの脇門が立つ。 鉄筋コンクリート造門柱2基、間口2.9m、両側通用門付。 ◈「塀」(国・登録有形文化財)は、南北方向に建てられ、室町通に接している。親柱も門柱と同意匠、同色であり、全体としての一体感がある。 鉄筋コンクリート造、延長25m。 ◈「本館(現・西館)」(国・登録有形文化財)は、門を入った左手にあり、東西方向に長い。玄関は南面しステンドグラスが嵌められている。切妻屋根が載る。パラペット(外周部の先端に設けられた低い立ち上がり部分の壁)のスペイン瓦、西側妻2階にバルコニーがある。軒裏には肘木状の和風意匠が見られる。外壁は人造石の洗い出しで赤みを帯びたクリーム色をしている。軒廻りに庇を出している。屋根瓦はオレンジ色、雨樋は緑青色が配されている。 1階の西半分に事務室、学務委員室、校長室、職員室などがあった。1階の東半分に屋内体操場、2階の西半分に書院造の和風大広間(78畳敷)があり格天井になっている。2階の東半は旧講堂になる。 鉄筋コンクリート造、2階地下1階建、桟瓦屋、建築面積661㎡。 ◈「南校舎(現・南館)」(国・登録有形文化財)は、本館の南面東端から東に繋がる。西側に半円アーチの入口がある。北面東寄りに旧運動場への出入口がある。西端入口上の塔屋は寄棟屋根であり、横3連の円形窓の意匠が施されている。アール・デコの意匠になる。学区には祇園祭の山鉾町が多くがありり、正面意匠は祇園祭の山鉾を模したといわれている。外壁は人造石の洗い出し、奥部は色モルタル塗り仕上げになる。 北側片廊下には教室が並び、各教室は腰下・床は板張り、天井は漆喰塗になっている。東端には特別教室があり、1階に手工教室、家事教室、2階に裁縫教室、唱歌教室(演壇)、3階に理科教室、図画教室(トップライト)など、4階は作法室になっていた。4階屋上の和室「明倫」(15畳、水屋付き)は、かつて明倫小学校の同窓会館として使用されていた。 鉄筋コンクリート造、3階一部4階建、入口・軒廻りに桟瓦屋、建築面積652㎡。 ◈「北校舎(現・北館)」(国・登録有形文化財)は、西館の北面東端と渡廊下で接続する。西端の南への突出部は2、3階へのスロープで、端部を四半円形に造る。荷運び、避難経路としても実用的だった。南面東寄りに運動場への出入口を開く。内部は北側片廊下に教室が並び、東端は特別教室になっていた。3階窓上庇が水平線を強調している。 鉄筋コンクリート造3階建、建築面積499㎡。 ◆明倫舎 明倫小学校―の名は、江戸時代の石門心学の心学道場「明倫舎」に由来する。道場はこの地にあり、小学校は当初、その旧建物を校舎にあてた。 石門心学は、江戸時代の心学者・石田梅岩(うめだ-ばいがん、1685-1744)に始まる。陽明学を心学ということから、梅岩門流の「石門」を入れ、「石門心学」と呼ばれた。神道・儒教・仏教に基づく道徳を基本にし、人の道義を庶民に説く。江戸時代後期に大流行し、全国に広まる。 江戸時代中期、1782年に、手島堵庵(てじま-とあん、1718-1786)は、師・梅岩の心学の講習を受けている。同年、盟友と鴨東三条橋北に一講舎を設け「明倫舎」と名付けた。梅岩の後を継いだ堵庵は、月次の研究会を「会輔」と名付けた。京都の堵庵の自宅に「五楽舎」、「明倫舎」のほかに、「脩正舎」、「時習舎」が開かれた。明倫舎、脩正舎、時習舎の3舎が心学の本山になる。各種の認可証が発行され、これらは「三舎印鑑」といわれた。 堵庵の子・和庵(1747-1791)は明倫舎を引き継ぎ、現在地の錦小路烏丸西入ル占出町に移している。3代・湛水は拡充し市中の商人など多くの門人が集った。 近代、1869年、京都市が全国に先駆けて小学校を設立を企図した際に、学区の下京三番組は明倫舎の建物を転用し、新時代の国民教育の基礎を固めた。 ◆校名由来記 南校舎正面脇に「校名由来記」の金属板プレートが掲げられている。明倫校創立百周年記念事業会が、現代、1969年11月に設置した。明倫校の名が、江戸時代の石門心学の心学道場「明倫舎」に起因することが刻印されている。 撰文は社団法人明倫舎理事長・京都大学名誉教授・柴田實(しばた-みのる、1906-1997)、書は書家・島田雨城(しまだ-うじょう、1928-2018)による。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「校名由来記-明倫校創立百周年記念事業会」碑文、ウェブサイト「京都芸術センター」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、『京都大事典』、『京都の洋館』、『京都の近代化遺産 近代建築編』、『東西名品 昭和モダン建築案内』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|