|

|

|

| 京都大学人文科学研究所分館 (京都市左京区) Annex of Institute for Research in Humanities, Kyoto University |

|

| 京都大学人文科学研究所分館 | 京都大学人文科学研究所分館 |

|

|

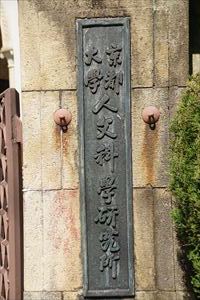

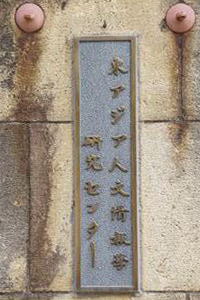

南西角、正面  南西角、正面  南西角、正面「京都大学人文科学研究所」のプレート  南西角、正面  南西角、正面、  南西角、正面、「東アジア人文情報学研究センター」のプレート  南西角、正面、「登録有形文化財」のプレート  南西角、正面、玄関  南西角、正面    南西角、正面、塔屋  南西角、正面、塔屋  南西角、正面、日時計  日時計  西側  西側  西側  西側  北側  北側  北側  北側  南東角  南側 南側  南側  南側  南側  南側 |

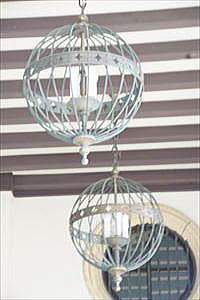

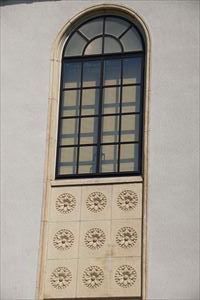

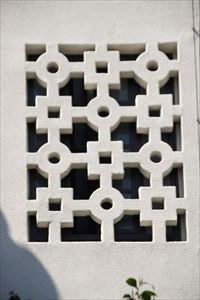

北白川に京都大学人文科学研究所分館(きょうとだいがく-じんぶんかがく-けんきゅうしょ-ぶんかん)が建つ。 京都大学の附置研究所であり、世界文化・人文科学の学際総合的な共同研究を行う。現在は、研究所附属の東アジア人文情報学研究センターとして使用されている。 建物の設計は、武田五一の指導下で、東畑謙三の初作品になる。 ◆歴史年表 近代、1929年、東京と京都に「東方文化学院」が設立された。当初は京都大学文学部陳列館の一隅に置かれた。 1930年、11月、現在地(北白川小倉町50番地、現・東小倉町47番地)に現在の建物が竣工する。 1938年、4月、東方文化学院が改組され、京都研究所は独立し「東方文化研究所」に改称された。 現代、1949年、1月、東方文化研究所、旧京都大学人文科学研究所、西洋文化研究所の3研究機関が合体し、新しく「京都大学人文科学研究所」が発足する。北白川の当地は本館になる。 1975年、吉田本部構内に人文科学研究所の新館(本館)が建てられる。北白川の当地は分館になる。 2000年、10月、建物は、文化庁の登録有形文化財に登録されている。 ◆武田 五一 近代の建築家・建築学者・武田 五一(たけだ-ごいち、1872-1938)。男性。備後福山(広島県)の生まれ。父・備後福山藩士・司法官・平之助(直行)、母・八重の第5子。父の赴任に従い、神戸、姫路、岐阜、高知に住む。1888年、京都第三高等中学校補充科に入学した。1894年、京都第三高等中学校本科を卒業し、京都帝国大学工科大学造家学科に入学する。1897年、帝国大学(東京帝国大学)造家学科(建築学科)を首席卒業し、同大学院に進学した。1899年、大学院中退後、東京帝大助教授に任じられる。東京高等師範学校講師嘱託、東京美術学校教官になった。1901年-1903年、文部省より命ぜられ欧州留学する。ロンドン・カムデン美術学校で学び、各地を巡る。アール・ヌーボー、セセッションなどを体験する。1903年、帰国後、京都高等工芸学校(現・京都工芸繊維大学)図案科教授になる。1904年、京都府技師を兼任し、平等院鳳凰堂・鹿苑寺金閣の保存に関わる。1907年、東京・福島行信邸で、日本初のウィーン・セセッションの様式を試みた。アール・ヌーボーの造形を紹介する。1908年、大蔵省臨時建築部技師を兼任し、国会議事堂建築のために欧米視察した。1912年、パナマ太平洋万国博覧会事務取扱嘱託になる。1915年、工学博士学位を取得する。勲四等瑞宝章を受賞した。1916年、法隆寺壁画保存会委員になる。1917年、片岡安らと「関西建築協会」を設立する。1918年、名古屋高等工業学校(現・名古屋工業大学)校長に転任した。1920年-1932年、京都帝国大学建築学科創立に伴い教授になる。1925年、大蔵省営繕管財局技師を兼任した。1929年-1931年、京都帝国大学営繕課長事務取扱として学内建築物の造営に関わる。1931年、欧米出張し、19カ国を訪れた。1934年以来、法隆寺大修理工事事務所長を務める。65歳。 「関西建築界の父」といわれた。奈良・京都の古社寺保存修復、橋梁、博覧会場、公園、記念碑、都市計画、街路施設、家具意匠、染色なども手掛けた。主な作品として、旧日本勧業銀行本店(1899) 、日本初のセセッション建築とされる東京・福島邸(1907)、京都府立図書館(1909)、京都・円山公園(1912)、京都・同志社女子大学ジェームス館 (1913) 、京都・旧松風嘉定邸 (現・五龍閣、1914)、山口県庁舎・県会議事堂(1916) 、大阪・瀧安寺鳳凰閣(1917) 、兵庫・清水寺根本中堂・大講堂・本坊・客殿(1917) 、東京・旧村井吉兵衛邸(現・延暦寺大書院、1919) 、 兵庫・清水寺鐘楼 (1919)、兵庫・光明寺根本本堂(1925) 、 和歌山・高野山大学図書館 (1928)、代表作の東方文化学院京都研究所(1930)、京都・同志社女子大学栄光館(1932) 、鳥取・三朝大橋(1934年) など多数。葵橋、賀茂大橋なども設計した。 ◆浜田 耕作 近代の考古学者・浜田 耕作(はまだ-こうさく、1881-1938)。男性。号は青陵(せいりょう)。大阪の生まれ。浜田源十郎の長男。第三高等学校を経て、1905年、東京帝国大学史学科を卒業した。西洋史学・美術史を学ぶ。大学院に入学し、雑誌『国華』の編輯に当る。1909年、京都帝国大学文科大学講師として、考古学講座創設の際に招聘された。 1910年より3年間、南満州を調査、英、仏、伊に留学した。1913年、助教授になる。1916年/1917年、京都帝大に考古学講座が創設され教授になる。1917年以降、『京都帝国大学文科大学考古学研究報告』 (16巻) を発行した。1918年、文学博士の学位を授けられる。1925年、東亜考古学会を創立する。京大評議員を命じられ、 欧米へ出張する。1928年、帰国した。1929年、東方文化学院理事に就任し、国宝保存会委員に任じられる。1930年-1932年、同大学文学部長に補せられた。1931年、帝国学士院会員になる。1933年、重要美術品等調査委員会委員、朝鮮総督府宝物古蹟名勝天然記念物保存会委員、1934年、法隆寺国宝修理協議会委員、1935年、宮内省臨時陵墓調査委員等の任に就く。1937年、京都大学総長に就任した。58歳。 イギリスのフリンダース・ペトリー、アーチバルド・H・セイスから学び、考古学の研究法、発掘調査、遺構・遺物の集成図作成などに範を示した。朝鮮半島、中国各地の遺跡を調査した。追分町遺跡を発見する。東西の美術に造詣深く、随筆、歌を残した。著『博物館(古学入門)』(1929)、『通論考古学』 (1922) 。 ◆東畑 謙三 近現代の建築家・東畑 謙三(とうはた-けんぞう、1902-1998)。男性。三重県の生まれ。 地主・東畑吉之助の三男。1923年、第三高等学校理科乙類、1926年、京都帝国大学工学部建築学科を卒業した。大学院に進学し『建築学研究』の編集に携わり、L.コルビュジェ、テオ・ファン・ドゥースブルフなどを紹介する。モダニズム建築に傾倒した。大学院終了後、武田五一教授の下で外務省嘱託になる。1930年、東方文化学院京都研究所の設計に携わる。1932年、欧米の建築を視察した。シカゴで自動車工場(設計・アルバート・カーン)を見学し、合理主義に感動する。「東畑謙三建築事務所」を開設した。その後、岳父・実業家・岩井勝次郎の支援を得て、国内、中国、台湾、韓国、ボルネオなどで紡績工場の設計を行う。1945年、終戦直後に個人住宅の施工を行い、プレハブ化工法のパネル式住宅の供給した。1941年、 京都大学講師委嘱、1948年、大阪大学講師委嘱になる。1951年、 「東畑建築事務所」を開設した。1961年、大阪営林局庁舎で建築業協会賞受賞をする。1962年、 藍綬褒賞を受賞した。1964年-1970年、日本建築協会会長に就任する。1965年、甲南大学校舎で建設省住宅局長賞を受賞した。1967年、万国博覧会建設顧問になる。1969年、大阪駅前市街地改造事業で日本建築学会賞受賞をした。大阪市建築審査会会長になる。1970年、鈴鹿市民会棺で建築業協会賞受賞をした。日本万国博覧会の建設顧問・会場計画委員として成功に導く。1972年、日商岩井大阪本社で 建築業協会賞を受賞した。勲三等瑞宝章する。1980年、ホリデイ・イン南海・大阪で建築業協会賞を受賞した。1981年、筑波研究学園都市で日本建築学会賞を受賞した。1989年、紺綬褒章。著『待てしばしはない―東畑謙三の光跡』など。 97歳。 製鉄工場などの産業建築、公共建築、都市再開発など幅広く設計した。主な作品は、大阪駅前第1ビル(1970)、大阪駅前第4ビル(1983)、筑波研究学園都市(1982)、インテックス大阪(1985)、国際花と緑の博覧会 政府苑(1990)、千里ライフサイエンスセンター(1992)など。 ◆建築 東方文化学院京都研究所の建物は、近代、1930年11月に竣工した。京都帝国大学営繕課が受託し、課長・武田五一の指導下で、実質設計は大学院生の東畑謙三による。東畑は外務省嘱託として担い、その初作品になる。 設計の参考に、研究所の考古学者・浜田耕作は、北イタリア風のアッシジ(ウンブリア州ペルージャ県)の僧院をスケッチして示したという。結果、スペイン僧院を模したスパニッシュ・ミッション様式を基調にし、外観・内装ともに高密度の意匠が施される。本来は、10世紀末-12世紀に西欧に広まったキリスト教美術様式をいう。日本でのスパニッシュ様式は、アメリカ南西部の旧スペイン統治時代の建築様式の影響を受けた。1920-1930年代にアメリカ全土で流行したリヴァイバル様式を取り入れている。これらには、スパニッシュ・ミッション様式の唱道者だった武田が大きな役割を果たした。 様式はロマネスク(10世紀末-12世紀の西欧に広まったキリスト教美術様式で、古代ローマ・ゲルマン民族などの様式に東方の影響も加わる)を基調にしている。屋根瓦の形はスパニッシュ瓦であり、釉薬をかけず色はいぶし銀で和瓦に似せ、京都の風致に合わせた。外壁はスタッコ仕上(化粧漆喰、石灰・水・セメント・砂などを混ぜ、モルタル外壁に塗る)になる。 西側が正面になり、平面は塔付2階建の西棟、平屋建の他棟が中庭を囲むロ字形になる。正面の白壁には、垂直に日時計が飾られている。玄関に車寄、1階にロビーがある。正面は事務機能を持つ。1階ホールの壁面に、中国の四神獣の浮き彫りレリーフがある。研究室のドアに、東洋風の小さな鉄製の飾り金物(ノッカー)が飾られている。随所に中国風、和風(京風)の意匠も施される。階段には3連アーチ、ステンドグラスが見られる。 尖塔内部の2-4階は、鉄骨三層構造の書庫になっている。東畑は、アメリカの最新様式を応用した。三層に積み上げた書架鉄骨そのものを主柱にした。さらに、吹き抜け構造にし、天窓・床板に嵌め込まれたガラスにより採光の工夫を行う。書庫には螺旋階段が付けられている。モダニズム影響が見られる。 閲覧室と書庫の尖塔に隣接し、平屋の研究棟が配置されている。回廊式に中庭を取り囲み、中央には小さな池と井戸が配されている。これは、スペインのパティオ(中庭)を模している。2階の閲覧室は、現在は会議室になった。 施工は大林組、鉄筋コンクリート2階建、一部平屋建、建築面積塔屋付敷地4228㎡、建坪2712㎡/2436㎡。 2000年10月に、文化庁の登録有形文化財に登録されている。 ◆東方文化研究所 近代、1929年4月に、外務省は、義和団事件(1899-1900年の列強進出に抗した中国民衆の排外運動)の賠償金を基に助成金を設ける。東方文化事業の一環として中国の文化的復興を目指し、東京、京都に「東方文化学院」が設立された。京都研究所(所長・狩野直善)は当初、京都大学文学部陳列館の一隅にあった。 1930年11月、北白川小倉町50番地(現・東小倉町47番地)に建物(現在の分館)が完成している。武田五一の指導下で、東畑謙三の初の設計作品になる。 1938年4月、東方文化学院が改組され、京都研究所は独立し「東方文化研究所」と改称された。1948年4月、外務省から文部省(京都大学)の所管に移され研究所は解消になる。1949年1月、東方文化研究所、旧京都大学人文科学研究所、西洋文化研究所が統合し、新しく「京都大学人文科学研究所」が発足した。北白川の当地は本館になる。 1975年秋に、吉田本部構内に人文科学研究所の新館(本館)4階建が建てられる。北白川の当地は主として「東洋学文献センター」の施設として利用され分館になる。 2009年4月、「東アジア人文情報学研究センター」に改称される。 ◆西洋文化研究所 1934年に社団法人「独逸文化研究所」(吉田牛ノ宮町1番地)が設立された。ドイツ文化の普及が目的だった。1946年に改組され「西洋文化研究所」になる。当初は、イギリス・アメリカ・ドイツなどの文化研究に関わる予定になっていた。その後、占領軍に建物・ドイツ関係書籍・設備も接収され活動は停止する。 1949年1月に、西洋文化研究所、旧京都大学人文科学研究所、東方文化研究所が統合し、新しく「京都大学人文科学研究所」が発足した。 1952年に、占領軍の接収解除になり土地・建物は京都大学に寄付された。人文科学研究所の所属になり、分館として利用された。 なお、1974年に建物(設計・村野藤吾)は取り壊されている。 ◆人文科学研究所 1939年に旧人文科学研究所(所長・小島佑馬)は、京都大学附属の「京都帝国大学人文科学研究所」として設立された。文系学部の研究を有機的に総合させ、国策遂行に資する研究を行う目的があった。当初の建物は、木造2階建(吉田本部構内中央図書館西北)が充てられた。後に、建物は取り壊されている。 1948年11月、旧人文科学研究所、東方文化研究所、西洋文化研究所の事実上の統合が成立した。1949年1月に3研究所が統合し、新しく「京都大学人文科学研究所」(所長・安部健夫)が発足した。各研究所の業績を継承し、世界文化に関する人文科学の総合研究を行う。日本部(主任・柏祐賢)・東方部(主任・貝塚茂樹)・西洋部(主任・桑原武夫)の3部門から構成される。 1975年に、吉田本部構内に人文科学研究所の新館(本館)が建てられる。1983年に本館西に隣接した日独文化研究所の移転に伴い、敷地・建物は文科学研究所の西館として機能した。 2000年4月、全面的な組織の改組が行われる。2008年、本館は旧・工学部5号館(吉田本部構内)へ移転した。かつての東一条本館は改修後に、2010年4月よりiPS細胞研究所施設として使用されている。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都大学人文科学研究所 」、ウェブサイト「京都大学人文科学研究所創立80周年」、ウェブサイト「東アジア人文情報学研究センター」、ウェブサイト「東文研アーカイブデータベース- 東京文化財研究所」、『京都の洋館』、『武田五一の建築標本』、『京都市の近代化遺産 近代建築編』、『京都大事典』、ウェブサイト「東畑建築事務所」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|