|

|

|

| 華山寺 (京都市山科区) Kazan-ji Temple |

|

| 華山寺 | 華山寺 |

|

|

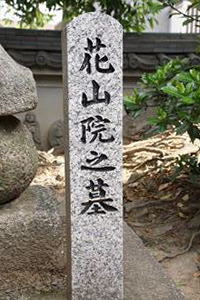

「愚堂国師入定地 華山寺」の石標   門前西の地蔵尊      庫裡  鐘楼  鐘楼、梵鐘  土蔵     花山院の墓  花山院の墓 花山院の墓 梅天塔  盤珪塔  ケヤキの大木 |

華山寺(かざん-じ)の山門脇に、「愚堂国師入定地(ぐどうこくし-にゅうじょう-のち) 華山寺」の石標が立つ。愚堂東寔(ぐどう-とうしょく)は、当寺の開山であり、この地で亡くなった。 臨済宗妙心寺派。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代初期、第56代・清和天皇(850-881)により創建されたともいう。当初は天台宗だった。(寺伝) 986年、東三条院詮子の御願により、その子・第66代・一条天皇の即位に際して慈徳寺(じとくじ)を造営した。 999年、詮子の弟・藤原道長は講堂、金堂、塔(多宝塔)を整備し落慶供養した。 1013年、道長は隣接する元慶寺とともに寺地を定めたという。(『御堂関白記』) 天永-保安年間(1110-1124) 、慈徳寺の名がある。(『今昔物語集』) 中世(鎌倉時代-室町時代)、慈徳寺は衰退した。 鎌倉時代初期まで、慈徳寺は存在していたという。 江戸時代、1658年、愚堂東寔(ぐどう-とうしょく)は、慈徳寺の旧跡を偲び華山寺を創建したという。臨済宗に改宗される 近代、1880年、竹鼻・地蔵寺(山科区)、東野・白河寺(山科区)を華山寺に合併した。 ◆東 三条院 平安時代中期-後期の女御・東 三条院(ひがし-さんじょういん、962-1001)。女性。藤原詮子(せんし/あきこ)。父・太政大臣・藤原兼家、母・藤原時姫。幼少期を東三条殿で過ごす。978年、第64代・円融天皇の女御となり、980年、従四位下に叙せられる。東三条邸で懐仁親王(のち第66代・一条天皇)を産む。だが、関白・藤原頼忠の娘・遵子に后の座を奪われ、父・兼家と共に里邸の東三条邸に篭り、天皇の召還にも応じなかった。986年、一条天皇即位により、皇太后の宣下を受けた。991年、円融法皇が没し出家。皇太后宮職を廃止し、太上天皇に準じ女院号の最初「東三条院」を授けられる。1001年、四十賀(よそじのが、40歳になった祝い)が行われた。別当・藤原行成(ゆきなり)の邸で亡くなる。40歳。 宇治陵(宇治市)に葬られた。 ◆愚堂 東寔 安土・桃山時代-江戸時代前期の臨済宗の僧・愚堂 東寔(ぐどう-とうしょく、1577-1661)。男性。俗姓は伊藤。美濃国(岐阜県)の生まれ。佛心宗(禅宗)に感銘し、妙心寺・聖沢院(しょうたく)の庸山景庸(ようざん-けいよう)に師事した。1628年以来、妙心寺住持を3度務めた。1658年、華山寺を建立して退隠し、華山寺で亡くなる。85歳。 没後、1662年、大円宝鑑国師と追諡された。 後水尾院、徳川家光、保科正之、中院通村など、多くの公家・武家から帰依を受ける。宮本武蔵の参禅の師だった。臨済宗を復興し、岐阜・正伝寺、伊勢・中山寺など多くの寺院を開いた。 ◆慈徳寺 平安時代に、元慶寺の東辺は、第54代・仁明天皇の第4皇子・人康親王(さねやす-しんのう、831-872)が住していた。その後、元慶寺の開山・遍昭(816-890)の住房になる。「妙業房」と呼ばれた。 平安時代中期、986年、覚慶が伝領し、東三条院詮子の御願により、第66代・一条天皇の即位に際して慈徳寺(じとくじ)を創建した。999年、落慶供養されたという。その後、倒壊、再建が繰り返された。鎌倉時代以降の推移については不明という。 ◆白河寺 白河(はくが)寺は、境内南東の東野公会堂(山科区)から西一帯(東野門口町)にあった。青龍山白河寺、野口山とも号し、当初は浄土宗だった。 平安時代の後白河院(第77代、1127-1192)の菩提を弔うために、冷泉教成が、後白河院御影堂の跡地に創建した。後白河院の宸牌、塔があったという。(『山州名跡誌』)。 その後、梅天が禅宗に改めて中興した。近代、1880年に華山寺に合併された。 ◆地蔵寺 地蔵寺は竹鼻にあった。詳細は不明。近代、1880年に華山寺に合併されている。1906年、国東・安国寺(安国禅寺)に、華山寺より旧地蔵寺の什物が移されたという。 ◆地蔵尊 門西側に、北花山の中嶋利彦の作による地蔵尊がある。コンクリート製。 ◆今昔物語 『今昔物語集』巻26-18の「観る硯聖人在俗の時、盗人にあいし語」に、慈徳寺の名が登場する。「南山科をなむ出でたりける。そこより慈徳寺の南の大門の前より行く道よりなむ粟田山へ」とある。 ◆樹木 境内にはケヤキの木(山科区の銘木)がある。高さ20m、幹周3.6m。 ◆花山院墓 ◈境内の一角に「花山院之墓」がある。3基の小五輪塔が立てられている。詳細は不明。 ◈虎屋2代・黒川吉右衛門(?-1657)夫妻の墓がある。吉右衛門は愚堂東寔と親しく、虎屋から当寺に毎日、饅頭が届けられていた。かつて山科に「饅頭坂」の地名も残っていたという。 当寺に虎屋4代・光清(?-1700)、13代・光正(1864-1944)の墓もある。 ◈山科頭郷士・柳田家の墓がある。柳田家は北花山村に住する山科郷士になる。なお、虎屋の吉右衛門の妻は柳田吉右衛門の娘だった。後も、虎屋との姻戚関係が続いた。 ◈梅天塔は、近代、1879年に白河寺より遷された。梅天は、白河寺を中興し、禅寺に改めている。 ◈盤珪塔は、近代、1879年に地蔵寺より遷された。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『山科の歴史を歩く』、『京都山科 東西南北』、『京都大事典』、『山科事典』、ウェブサイト「コトバンク」、ウェブサイト「虎屋の五世紀-伝統と革新の経営-」  |

|

|