|

|

|

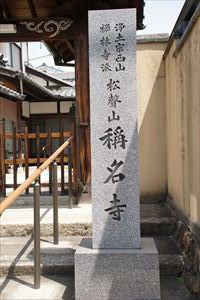

| 称名寺 (京都市山科区) Shomyo-ji Temple |

|

| 称名寺 | 称名寺 |

|

|

「東野村土中出現 観世音」の石標  |

東野百拍子町(ひゃくびょうし-ちょう)の妙見道に、南面して称名寺(しょうみょうじ)はある。稱名寺とも記された。 浄土宗西山禅林寺、禅林寺の末寺になる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 江戸時代、1661年、松声(しょうせい)上人により創建されたという。称名寺と称した。(寺伝) ◆観音像 「十一面観音像」は、鍬形(くわがた)観音」「鍬形痕(くわがたあと)観音」と呼ばれ信仰を集めている。 かつて、牛尾山(山科区)山中の十住心院本堂(明教寺前身)に、等身大の「十一面観音像」が安置されていた。ある時、山崩れ洪水(土石流)が起こる。仏閣は流出し、観音像も行方不明になる。 数年後に、音羽川下流に流された像は、夜に光を放った。東野(山科区)の村人が怪しみ、鋤鍬(すきくわ)により水底から像を見つけた。また、農民が土中より見つけたともいう。村人は深く帰依し、仏閣(松声庵の別殿、現在の称名寺)を建て像を安置した。 また、像は一度、十住心院に戻されたともいう。その後、再び東野まで流されたため、お堂を建てて安置したという。称名寺では、「鍬形(くわがた)観音」「鍬形痕(くわがたあと)観音」と呼ばれ信仰を集めた。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『山科事典』、『京都山科 東西南北』、『山科の歴史を歩く』、『史料 京都の歴史 第11巻 山科区』 |

|

|