|

|

|

| 若山神社 (大阪府島本町) Wakayama-jinja Shrine |

|

| 若山神社 | 若山神社 |

|

|

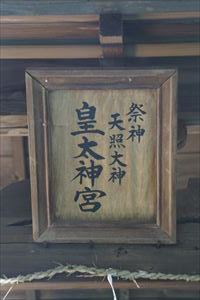

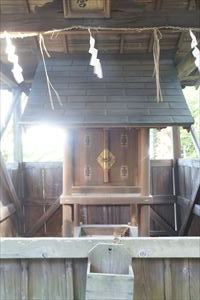

交通社  交通社、祭神は天鈿女命、猿田彦命  交通社  皇太神宮  皇太神宮  皇太神宮、祭神は天照大神  不明  天満宮社  天満宮社  天満宮社、祭神は菅原道真 |

若山神社(わかやま-じんじゃ)は西天王山(若山)の中腹(標高150m)にある。景勝地にあり、東の眼窩には桂川、宇治川、木津川の三川の流れが見え、男山も望むことができる。 かつて、「広瀬神社」、「西八王子牛頭天王」、「上之宮」と呼ばれた。「天王さん」とも呼ばれている。一帯の広瀬、東大寺、桜井、神内(こうない)の水無瀬荘の総鎮守社、氏神として信仰されている。 祭神は、素戔嗚尊(すさのおのみこと、牛頭天王)を祀る。 ◆歴史年表 奈良時代、701年、第42代・文武天皇の勅により行基が勧請したという。二十二社の一つとされた。 平安時代、1074年、官幣社に列せられる。勝幡寺(しょうばんじ)が宮寺になり、奉仕した。 「西八王子社」、「牛頭天王社」とも呼ばれた。 鎌倉時代、後鳥羽上皇(第82代、1180-1239)も勅旨を遣わしたという。(社伝) 南北朝時代、1336年、武将・楠木正成は、桜井で子・正行(まさつら)との別れの際に、重臣を代わりに参拝させたという。(社伝) 江戸時代、1807年、社殿が整えられる。 近代、1869年、神仏分離令(1868)により、若山神社に改められた。 1872年、村社になる。 現代、1970年、小烏神社は若山神社境内に遷される。 ◆行基 飛鳥時代-奈良時代の僧・行基(ぎょうき/ぎょうぎ、668/667-749)。男性。百済系の渡来人・高志(こし)氏。河内国の生まれ。父・高志才智、母・蜂田古爾比売。681年/682年、出家、官大寺で法相宗などを学ぶ。691年、高宮寺で具足戒を受けた。畿内に道場、寺を建立し、溜池、溝・堀、架橋、困窮者の布施屋建設などの社会事業を行う。704年、生家を家原寺とし住した。717年、民衆煽動と僧尼令に反した寺外活動の咎で、詔により弾圧を受ける。731年、弾圧を解かれた。732年、河内国狭山下池の築造に関わる。734年、東大寺大仏建立の詔が発布、勧進の任を務めた。736年、インド出身の僧・菩提僊那一行来日に際し太宰府で迎えた。738年、朝廷より行基大徳の称号が授与される。740年以降、東大寺大仏建立に協力する。741年、聖武天皇と恭仁京郊外の泉橋院で会見した。743年、東大寺大仏造営の勧進になった。745年、朝廷より日本初の大僧正位を授けられる。菅原寺(喜光寺)で亡くなる。地図の行基図を作成したという。東大寺「四聖」の一人。 80/82歳。 ◆文化財 ◈「東大寺村おかげ踊図絵馬」(2003年、大阪府指定有形民俗文化財)は、江戸時代後期、1831年に奉納された。西八王子社(若山神社)境内での東大寺村若連中による「おかげ踊」の様を描いている。 ◈「神像(聖徳太子七歳御像)」(町指定文化財)は、当社では「聖徳太子像」とされてきた。平安時代後期、貞観年間(859-877)、9世紀(801-900)中期作ともいう。作者は不詳。 首をすくめた姿勢で坐している。体躯は全体に丸みを帯び、彫りは形式的で浅い。眉は大きく弧を描き、細い鼻筋に繋がる。細い眼、おちょぼ口、髪は短く両肩から背面に垂らす。手は衣内胸前で組む。頭頂から地付き(じつき)まで丸彫りし、髪、衣などに彩色がある。背面の彫りは省かれている。深い面奥・体奥、衣文は大振りで簡素になる。島本町の最古級の神像という。現代、2010年に町指定文化財に指定された。ヒノキ、縦一材、彫眼、彩色仕上、像高35.6㎝、臂張(ひじはり)24㎝、現在は大阪市立美術館に寄託されている。 ◆摂社 ◈「小烏(こがらす)神社」は、祭神に素盞鳴命(すさのおのみこと)を祀る。旧社地は、水無瀬神宮の北方にあり、行基が創建したという。「西八王子下ノ宮」、「小烏大明神」とも呼ばれていた。現代、1970年、若山神社境内に遷された。 ◈「百山稲荷神社」は、祭神に宇賀御魂神(うかのみたまのかみ)を祀る。かつて、百山の山頂に祀られていた。 ◆桜井の別れ 南北朝時代、1336年6月、足利尊氏の軍勢は、九州より山陽道を東上する。劣勢の朝廷方は、新田義貞を総大将として兵庫に陣を敷しいた。楠木正成(?-1336)は、尊氏との和睦か、足利軍を都に誘い込み兵糧攻めを図り、第96代・南朝初代・後醍醐天皇に進言した。 聞き入れられなかったため、正成は湊川の戦場に赴く。途中、桜井の駅(島本町桜井、大原駅)で、11歳の嫡子・正行(1326?-1348)を呼び寄せた。正成は正行に故郷・河内へ帰り、生き延びて朝敵を倒すようにと諭した。形見に天皇より下賜された菊水の紋が入る短刀を授けた。「桜井の別れ(桜井の駅の別れ、桜井の訣別」と呼ばれている。(『太平記』) ◆自然 若山神社の社叢林(4万坪)は、千年以上の森になる。おおさか環状自然歩道にあたる。現代、2002年に大阪府自然環境保全地域に指定された。ツブラジイを主にし、周りにカシの広がる天然林がある。 ツブラジイの巨木が42本あり、樹齢200年を超える。幹周り2.5m-4.2m、高さ30mのものもある。ツブラジイ林は、大阪みどりの百選に選ばれている。 林内の池ではモリアオガエルの産卵が見られる。 ◆桜楓 春は桜、秋は紅葉の名所として知られている。 ◆年間行事 元旦祭(1月1日)、古神札焼納祭(とんど)(1月成人の日)、節分祭(2月節分)、初午祭・百山稲荷社(2月初午日)、紀元祭(建国記念祭)(2月11日)、祈年祭(3月17日)、鎮花祭(4月上旬)、例祭(5月3日-5日)、夏越祭(茅の輪神事)(6月30日)、七五三詣(11月)、新嘗祭(火焚祭)(11月23日)、天長祭(12月23日)、大祓式・除夜祭(12月31日)。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 『水無瀬神宮と周辺の史跡』、『北摂歴史散歩』、ウェブサイト「島本町」 、ウェブサイト「コトバンク」  |

恵比寿社 |

恵比寿社 |

恵比寿社 |

|

百山稲荷神社 百山稲荷神社 |

百山稲荷神社 百山稲荷神社 |

百山稲荷神社 |

百山稲荷神社 百山稲荷神社 |

百山稲荷神社 |

|

三好大明神 |

峯好大明神 |

本殿 |

本殿 本殿 |

本殿前 |

本殿前 |

本殿前 |

庭園 |

|

西天王山(若山)、本堂 西天王山(若山)、本堂 |

小烏神社 小烏神社 |

小烏神社 小烏神社 |

小烏神社 小烏神社 |

|

【参照】神像、説明板より |

|

男山の眺望 |

左から桂川、宇治川、木津川の眺望 |

|

|