|

|

|

| 弘法閣大師堂 (鵲大師) (京都市上京区) Kobokaku-daishido Temple |

|

| 弘法閣大師堂 (鵲大師) | 弘法閣大師堂 (鵲大師) |

|

|

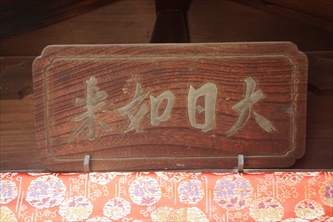

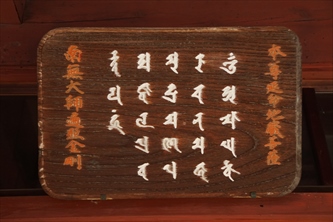

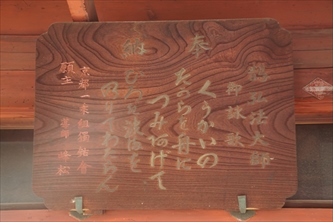

「弘法大師」の扁額  「大日如来」の扁額  「本尊延命地蔵菩薩」とある。   「鵲弘法大師 御詠歌」とある。  地蔵尊  「西天秤町」の地名板 |

出水(でみず)通に面して小御堂の弘法閣大師堂(こうぼうかく-だいしどう)はある。「鵲大師(かささぎ-だいし)」、「大日大師堂(だいにち-だいしどう)」とも呼ばれている。 本尊は弘法大師坐像(鵲大師)を安置する。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 明治期(1868-1912)、本尊の弘法大師像が、井戸内から顕れたという。 ◆本尊 本尊の木像「弘法大師坐像(鵲弘法大師)」(高さ2寸、6㎝)は、近代、明治期(1868-1912)に厨子とともに堂内にある井戸(鵲井戸)より顕れたという。煤けて真黒い色をしている。 また、大日如来であり、近くの井戸より出現したともいう。島原伊助という人が、高野山から授かったともいう。 「出水七不思議」の一つに数えられている。ただ、諸説ある。 ◆鵲大師 御堂には、鵲大師の異称がある。 「鵲橋(しゃく-はし/かささぎ-ばし)」という石橋が、安土・桃山時代、聚楽第(1587-1591)にあったという。聚楽第遺構の南、二ノ丸跡の南西に位置した。庭園の池に架けられていた。御堂の南、南清水町に、鵲橋に関連する松永稲荷社が祀られている。 ◆井戸 大師堂内に井戸があり、「鵲井戸」と呼ばれている。本尊の弘法大師坐像(鵲弘法大師)が出現したという。 ◆天秤町 現在地付近は、平安時代、平安京の大内裏「左近衛府」の跡地という。(『拾芥抄』) 安土・桃山時代、聚楽第の南外堀(天秤堀跡)の西に位置している。一帯の天秤町(てんびん-ちょう)の町名は、二つの堀が左右対称に造られ、天秤に似ていることから名付けられたという。(『坊目誌』) ◆年間行事 縁日(本尊が開帳される)(毎月21日)。 ❊年間行事は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都歴史案内』、『京都市の地名』、『文化財・史跡ウォーク 聚楽第と周辺ガイド』 |

|

|