|

|

|

| 安井念仏寺 (京都市右京区) Yasui-nembutsu-ji Temple |

|

| 安井念仏寺 | 安井念仏寺 |

|

|

門脇にソテツが植えられている。 |

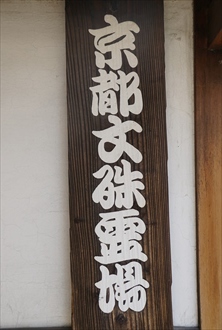

太秦安井北御所町に、安井念仏寺(やすい-ねんぶつ-じ)がある。平安時代の皇女・殷富(いんぷ)門院享子内親王の、安井御所の念仏堂を継承している。山号は法霊山という。 浄土宗西山禅林寺派、本尊は阿弥陀如来。 文殊菩薩は京都文殊霊場(知恵の寺)の8番。 ◆歴史年表 江戸時代、元禄年間(1688-1704)、敬西が中興したという。安井御所の念仏堂を継ぐ。 ◆殷富門院 平安時代後期-鎌倉時代前期の皇族・殷富門院(いんぷ-もんいん、1147-1216)。亮子(りょうし)内親王、法名は真如観。京都の生まれ。父・第77代・後白河天皇、母・藤原季成の娘・成子(せいし、高倉三位局)の第1皇女。同母兄弟に以仁王(もちひと)・守覚法親王・式子内親王。1156年、内親王宣下(せんげ)、即日、伊勢斎宮になる。1157年、斎宮を退下した。1180年、以仁王の邸にいたという。1182年、第81代・安徳天皇の准母として皇后と呼ばれる。のち第82代・後鳥羽天皇の准母になる。1187年、院号宣下、殷富門院と称した。1192年、後白河法皇より、金剛勝院・押小路殿を伝領した。法皇の没後、仁和寺法金剛院で出家し、真如観と称した。仁和寺東南の安井殿に住む。1200年、御願寺として御堂を建て蓮華光院と号した。70歳。 安井門跡(蓮華光院)の祖。猶子に、道尊、仁和寺僧・良恵(九条兼実の子)、長仁親王(後鳥羽院第2皇子、仁和寺御室道助入道親王)、東宮守成親王(第84代・順徳天皇)がいる。鎌倉時代初期の女院御所は文芸の場になる。蓮華光院法華堂に葬られた。 ◆敬西 江戸時代前期の浄土宗の僧・敬西(?-?)。詳細不明。元禄年間(1688-1704)、安井念仏寺を中興したという。 ◆仏像 ◈本堂に本尊の「阿弥陀如来」を安置している。 ◈脇檀に「文殊菩薩」(30cm)を安置する。木造、一刀彫。文殊菩薩は京都文殊霊場(知恵の寺)の8番になる。 ◆蓮華光院 安井の名は、第77代・後白河天皇の皇女・殷富(いんぷ)門院亮子内親王(1147-1216)の安井御所に由来する。 鎌倉時代前期、1200年、殷富門院の御願により、仁和寺境内に御堂が建立される。安井御所、安井法華堂とも呼ばれた。以仁王(もちひとおう)の遺児・道尊(1175-1228)が引き継ぎ院家の一つになる。安井門跡、院号は蓮華光院と呼ばれた。道円法親王(1224-1281)が入寺し、法親王門跡となる。その後、衰退する。 江戸時代前期、正保年間(1644-1648)、性演が再興した。東岩倉山観勝寺旧地・下河原(左京区南禅寺)に道場を建立し、安井門跡を復活した。1695年、崇徳院御影堂のあった東山安井に、道恕(?-1733)により移された。 近代、1873年に大覚寺に移り、1876年に廃寺になった。旧地には安井金比羅宮(東山区)だけが残る。 ◆年間行事 文殊祭(8月25日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の福神めぐり』、『京都大事典』  |

|

|