|

|

|

| * | |

| 西来院 〔建仁寺〕 (京都市東山区) Seirai-in Temple |

|

| 西来院 | 西来院 |

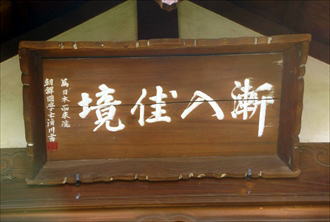

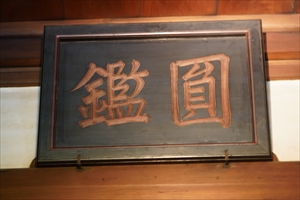

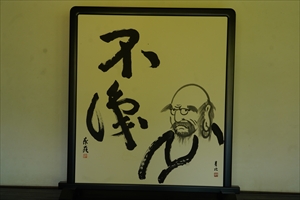

「甘露門」の扁額   旧庫裡前   旧庫裡前    「漸入佳境」の扁額   庫裡  庫裡  庫裡  庭園「九華青蓮」  九華青蓮  九華青蓮  九華青蓮  方丈(本堂)  方丈  方丈  方丈  方丈、「圓?鑑」の扁額  方丈、「蘭溪道隆坐像」  方丈、蘭溪道隆の木製頭部、説明板より  方丈、「白龍図」  方丈、「白龍図」  方丈、「白龍図」  庭園「峨眉乗雲」  峨眉乗雲  峨眉乗雲  峨眉乗雲  峨眉乗雲  峨眉乗雲  峨眉乗雲  方丈の桟  方丈の桟  方丈東の庭園  方丈東の庭園  方丈東の庭園  坪庭「中庭」  中庭  中庭  中庭  中庭、石器「円宗」  中庭、円宗内の蘭の花弁  中庭、  中庭  旧坪庭  屏風「唐獅子図屏風」  「俳句涅槃図」  「俳句涅槃図」、聖徳太子、清少納言、ジョン・レノン、オノ・ヨーコなど  「俳句涅槃図」、アインシュタイン     金屏風「登竜門」 |

建仁寺境内の北東に塔頭・西来院(せいらい-いん/さいらい-いん)はある。建仁寺11世の「蘭溪道隆(らんけい-どうりゅう)の寺」として知られた。開祖の名に因み「蘭の寺」と新たに謳われている。 臨済宗建仁寺派。本尊は地蔵菩薩。 ◆歴史年表 室町時代、応永年間(1394-1427)、蘭渓道隆(らんけい-どうりゅう)により創建された。その住持寺になる。また、同年間、道隆4世法孫・「大宗□盛」が、清本流を再建し「西来院」に号を改めたという。以後、輪番寺院になる。 1454年、武将・畠山持国が一時寓居する。 応仁-天文年間(1467-1555)、類焼した。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)、再建される。(『坊目誌』) 江戸時代、1677年、現在の本堂が再建された。 1683年頃、曹洞宗の面山瑞方(めんざん-ずいほう)が一時寓居する。 江戸時代末期以降、専任住職を置く。 近代、1872年、普光院が合併された。 現代、2023年より、蘭渓道隆750年遠忌に向け「令和の大改修」が始まる。 2024年、3月、本堂・庭園などの大改修が終わり一般公開が始まる。 2028年、蘭渓道隆750年遠忌を迎える。 ◆蘭溪 道隆 鎌倉時代前期-中期の禅僧・蘭溪 道隆(らんけい-どうりゅう、1213-1278)。男性。俗姓は冉(ぜん)、諡号は大覚禅師。南宋の生まれ。13歳で出家し、無準師範(ぶしゅん-しばん/むじゅん-しばん)、北礀居簡(ほっかん -きょかん)、無明慧性(むみょう- えしょう)の法を嗣ぐ。1246年、入宋していた泉涌寺僧・月翁智鏡(がっとう-ちきょう)により来日した。筑前・円覚寺、泉涌寺の来迎院、鎌倉・寿福寺などに寓居した。執権・北条時頼の帰依を受け、1253年、時頼が建立した建長寺の開山になる。元の密偵の嫌疑により伊豆に逃れ、修禅寺の改宗を行う。1259年、後嵯峨上皇(第88代)の詔により建仁寺に入り11世、兼宗禅から臨済禅道場に改める。「建仁寺」の寺号が第89代・後深草天皇の諱(いみな)、久仁(ひさひと)の「仁」に重なることから「仁」を避け、「建寧寺」に改めた。鎌倉・寿福寺、鎌倉・禅興寺などの住持を歴任した。一時、甲斐国に配流され、東光寺などを再興する。再び建長寺に帰り同寺で没した。著『大覚禅師語録』。66歳。 大覚派の祖。栄西の再来といわれた。 ◆明窓 宗鑑 鎌倉時代中期-後期の臨済宗の僧・明窓 宗鑑(みょうそう-そうかん、1234-1318)。詳細不明。男性。諡号は明覚禅師。蘭渓道隆(らんけい-どうりゅう)の法嗣になった。武蔵(埼玉県)・東漸寺、建仁寺の住持になる。85歳。 ◆大宗 □盛 室町時代前期-後期の禅僧・大宗□盛(?-?)。詳細不明。男性。蘭渓道隆(らんけい-どうりゅう)の4世法孫にあたる。応永年間(1394-1427)、清本流を再建し「西来院」に号を改めたという。以後、当院は輪番寺院になる。 ◆畠山 持国 室町時代前期-中期の武将・畠山 持国(はたけやま-もちくに、1398-1455)。男性。父・満家。父没後、家督を継ぎ河内・紀伊・越中・山城守護職を得る。1441年、将軍・足利義教の勘気を受け河内に出奔した。家督は異母弟・持永に与えられた。だが、義教暗殺後、復帰する。1442年、対立した管領・細川持之の病没後、管領に任じられた。以後、細川家との対立を深める。弟・持富を家督後継者としながら、1446年、実子・義就に変えたため、畠山家分裂の因になる。58歳。 家督争いの最中の1445年、建仁寺・西来院に一時寓居している。かつて、安井(東山区)辺に供養塔があったという。 ◆康乗 江戸時代前期の仏師・康乗(1644-1689)。詳細不明。男性。父・康知。京都25代・七条仏師(七条左京家)。1662年、法橋に補された。この頃から東大寺大仏師職の要職にあり、将軍家・皇室に関係する仏像を多く制作した。1664年、江戸・寛永寺の釈迦如来坐像を造立する。康乗には後嗣がおらず、仏師・康祐の子・康慶を養子に迎えた。 ◆面山 瑞方 江戸時代前期-中期の曹洞宗の僧・面山 瑞方(めんざん-ずいほう、1683-1769)。男性。肥後(熊本県)の生まれ。父・今村玄珍。16歳で熊本流長院・遼雲古峰(りょううん-こほう)について得度した。21歳で江戸芝・青松寺に住し、卍山道白(まんざん-どうはく)、徳翁良高(とくおう-りょうこう)を知る。仙台・泰心院の損翁宗益(そんのう-しゅうえき)に従い、後に仏祖正伝菩薩戒を授けられた。1705年より関東遊行した。相州(神奈川県)老梅庵に1000日間籠り、打坐、『正法眼蔵』を学ぶ。1706年、師・損翁の没後各地を遊行する。1707年、相模・老梅庵、その後、常陸・東昌寺、1717年、肥後・禅定寺、1729年、若狭・空印寺などに移る。1741年、若狭・永福庵で退棲した。建仁寺・西来庵で亡くなる。曹洞宗であることから遺骸が問題視され、1769年、宗仙寺の寿昌庵に移された。著『正法眼蔵渉典録』10巻、『面山広録』全26巻など多数。87歳。 学僧であり、著作は江戸時代以降の曹洞宗学の基礎になる。反檗派だった。綿密、懇切丁寧な提唱から「婆々面山」と讃えられた。 ◆陳漫 現代の中国人のビジュアルアーティスト・陳漫(チェン・マン,Chen Man,1980-)。女性。陈漫。文革期に両親が移り住んだモンゴル自治区の生まれ。その後、北京・胡同(フートン)で育つ。2001年、中央美術学院でグラフィックデザイン・写真を専攻した。2003年より、上海のファッション誌『VISION』の表紙連作写真を発表し、中国雑誌史上最もユニークなカバーイメージと評価された。2005年、美術学院を卒業する。その後、様々なファッション雑誌の表紙を制作する。20代前半に「チャイナ・ドリーム」を実現させた「80後(パーリンホウ、一人っ子政策世代)」の旗手になる。2012年、上海のDior and Art展示の写真が物議を醸した。 現代的な美と中国の伝統文化との融合を試みる。写真家であり、写真は「絵画の拡張機能」として捉えている。クリエイティブ・ディレクターであり、グラフィックデザイン、水墨画、油絵、映画、インスタレーション、デジタルアートなど多角的に表現し活躍する。北京のスタジオ「Studio 6」では、各国のブランド広告キャンペーンを制作している。主な展覧会は、東京、モスクワ、ミネアポリス、パリ、ロンドン、ロサンゼルス、香港、北京、バンコク、シンガポール、デンバーなどで開催されている。 中国雑誌の『VOGUE』『ELLE』『Harper's BAZAAR』『Marie Claire』『COSMOPOLITAN』『Esquire』、イギリスの『NYLON』『SPORT & STREET』で活躍している。作品は、ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館、北京の今日美術館などに収蔵されている。 ◆黛 まどか 現代の俳人・黛 まどか (まゆずみ-まどか、1962-)。女性。神奈川県の生まれ。1994年、『B面の夏』50句で第40回角川俳句賞奨励賞を受賞し、同年、初句集『B面の夏』を刊行した。1996年、俳句誌「月刊ヘップバーン」を創刊・主宰した。1997年、マドモアゼル・パルファム賞(文化部門)を受賞する。2024年、句集『北落師門』で第16回文學の森賞大賞を受賞する。2002年、句集『京都の恋』で第2回山本健吉文学賞を受賞した。2010年-2011年、文化庁「文化交流使」としてパリを拠点に欧州で活動した。2009年・2011年、台本を担当したオペラ「万葉集」が初演される。2014年、同オペラ「滝の白糸」が初演された。著『京都の恋』『忘れ貝』など多数。北里大学・京都橘大学・昭和女子大学客員教授。 ◆木村 英輝 現代の壁画絵師・木村 英輝(きむら-ひでき、1942-)男性。大阪府泉大津市の生まれ。1961年、京都市立美術大学図案科(現・京都市立芸術大学)に入学した。 在学中に企画会社「AAP」でアルバイトを始め、卒業後もそのまま就職する。1966年-1970年、京都市立芸術大学ヴィジュアルデザイン科の講師を勤める。1967年 、山形不可止など同大卒業生たちに呼びかけ、広告企画会社「RR(Representative Resu)」を設立した。1968年、京都会館で黎明期のロックコンサート TOO MUCH をプロデュースし、日本初のロック・プロデューサーになった。その後も数々のロックコンサートに関わる。1987年、世界歴史都市博覧会総合プロデュース、1994年、建都1200年記念広場をプロデュースした。2001年、還暦を迎え壁画制作を始め、以来、手掛けた壁画は国内外で250カ所を超える。代表作は「青蓮院門跡華頂殿襖絵」、「マツダスタジアムコンコース108折の鯉」など、作品集に『生きる儘』『無我夢中』など。 ◆中根 行宏 現代の造園家・中根 行宏(なかね-ゆきひろ、1979-)。男性。京都の生まれ。父・中根史郎の長男。祖父・中根金作。弟・行宏。2002年、東京農業大学地域環境科学部造園科学科を卒業後、祖父・金作が開設した「中根庭園研究所(株)」に入所した。2004年より、アメリカ合衆国州立オレゴン大学哲学科に入学し、2006年、同大学大学院造園学部修士課程に進学した。2008年、修士課程を卒業する。2016年より、京都市立芸術大学美術学部デザイン科環境デザインの非常勤講師、2023年より、武庫川女子大学建築学部景観建築学科の非常勤講師を勤める。現在は中根庭園研究所(株)取締役に就いている。 主な京都市での作庭は、建仁寺塔頭・霊源院庭園「鶴鳴九皐」、同塔頭・西来院庭園「峨眉乗雲」「九華青蓮」、 蓮華王院 三十三間堂「東庭 」(令和大改修、一部新庭)、 元離宮二条城南西隅櫓「アジサイ苑 」(設計・施工監理)、ほか国内外で多数ある。 ◆樂 雅臣 現代の彫刻家・樂 雅臣(らく-まさおみ、1983-)。 男性。京都市の生まれ。父・陶芸家・15代吉左衛門(樂直入[(らく-じきにゅう])。2004年以降、黒御影石の「ジンバブエブラック」を素材とし、ペリカンの嘴をモチーフとした創作が始まる。2008年、東京造形大学院美術研究領域造形研究科を修了した。以降、独自の彫刻作品を制作し、国内各地、イタリア、ベルギーなどで個展・グループ展を開く。2017年、 企画展「無限の宇宙 掌中をこえて」を京都国立近代美術館など開催した。2018年、京都市芸術新人賞を受賞する。 作品は、京都の大原三千院 、建仁寺西来院、樂美術館ほか、国内外に数多く収蔵されている。 ◆西畠 清順 現代の実業家・プラントハンター・西畠 清順(にしはた-せいじゅん、1980 -)。男性。兵庫県川西市の生まれ。1996年、 川西明峰高校入学し、野球部に在籍した。2010年-2017年、 花・植木の卸問屋「(株)花宇」取締役に就任する。2012年、 「ひとの心に植物を植える」活動「そら植物園」を開始する。2016年、 「そら植物園(株)」を設立し、代表取締役に就任した。2017年、「めざせ!世界一のクリスマスツリーPROJECT」をプロデュースした。会社は2023年、「 (株)office N seijun」に社名変更している。同年、 Forbes JAPAN カルチャープレナー30に選出された。 プラントハンターとは、日本各地・世界の植物収集し、国内外の様々な依頼・プロジェクトに応じて植物を届けることとしている。 ◆普光院 塔頭・普光院は、鎌倉時代に、開山を明窓宗鑑(1234-1318)とする。近代、1872年に、西来院に合併された。 ◆天龍図 方丈天井の水墨画「白龍図」は、2024年3月に公開された。現代の中国人ビジュアルアーティスト・陳漫(チェン・マン)の作による。上海で描き上げられ、畳54枚分に相当する。 双龍図であり、西に老龍は厳しい表情をしており、東には若い龍が描かれている。漆黒の地、白い雲間に、大胆・迫力に満ち繊細な筆遣いで2龍が描かれている。 東西13m、南北6m。 ◆庭 庭園は方丈を中心として四方に4庭がある。このうち3庭には、当院の「蘭の寺」の名にふさわしく、プラントハンター・西畠清順により集められた約1200株ほどの和蘭(花期4月下旬/5月頃-)の株が植栽されている。 ◈ 「九華青蓮(きゅうか-しょうれん)」は、玄関門の甘露門、庫裡・玄関前、中門までに展開している。現代、2024年に中根庭園研究所の中根行宏・直紀兄弟により全面改修され、1カ月半ほどで作庭された。 枯山水庭園であり、白い土塀を背後にして、苔地、築山、敷石、石組、植込み・植栽などから構成されている。緩やかな築山には、徳島産の阿波青石9石が配されている。学術名は緑泥片岩(りょくでいへんがん)であり、層状の結晶構造の珪酸塩(けいさんえん)鉱物になる。緑色か黒緑色をしており、ガラス光沢・真珠光沢があり、うろこ状・葉片状をしている。石は、釈迦如来の瞳の色と蓮の花色に重ねて選定された。石組は中央に釈迦如来を中心に据えており、石で蓮の花が開いている様を表現している。作庭にあたり、西来院住持・雲林院宗碩(うんりんいん-そうせき)、中根らは実際に現地を訪れ石探しを行ったという。ツツジの植栽などがある。 ◈ 方丈南側の「峨眉乗雲(がび-じょううん)」は、現代、2024年に中根庭園研究所の中根兄弟により作庭された。 枯山水庭園になっており、白砂、なだらかな苔地、植栽などからなる。四川省出身の当院開祖・蘭渓道隆が修業した中国の霊山・峨眉山(がび-さん)の景色から着想された。苔の築山は山並みに、砂紋引かれた白砂は沸き立つ雲に見立てられている。作庭にあたり、西来院住持、中根らは実際に現地を訪ねている。現地から運び込まれた3巨石が配され、これらは、中国仏教協会が奉納したという。 カエデの枝が庭面に延びており、紅葉の頃に彩を添える。日本原産の雲龍椿の植栽がある。雲竜が昇天するように、枝が自然にうねりながら伸びる品種になる。花は赤色の一重で筒咲きになる。 なお、方丈の東には、狭く細長い庭面に源氏雲様の苔地、白砂、石などによる枯山水式庭園が組まれている。 ◈「中庭」は、方丈の西側にある坪庭になる。現代、2024年に中根庭園研究所の中根兄弟により作庭された。閉じられた空間に、白砂(白川砂)が敷かれ、涼やかな亀甲竹の竹林の植栽がある。白砂には西畠により奉納された和蘭が植えられている。和蘭とは、東洋蘭と洋蘭系シンビシンビジュームの交配で作られた中型系シンビジュームのうち、より東洋蘭に近い形状をした個体をいう。晩春から初夏にかけて紫色の花々が咲き誇る。 庭面には、彫刻家・樂雅臣の奉納による正円の石器「円宗」が据えられ、水が張られ蘭の花弁が浸されている。 ◈「裏庭」は方丈の裏にある。一般公開されていない。苔地、白砂、飛石、植栽、竹垣などで構成されている。 ◆文化財 ◈ 「蘭溪道隆坐像」(像高68cm)は、銘により江戸時代前期、1676年に仏師・康乗(こうじょう)作による。像内の底部に蘭溪道隆の木製頭部(30cm)が納められていた。この頭部は道隆の存命中か、没後すぐに作られたとみられている。眼窩が開き、かつて水晶の眼が嵌め込まれていたとみられている。 ◈ 安紙本墨画「織田信長朱印状」は、安土・桃山時代、1574年の作になる。 ◈「俳句涅槃図」は、現代の俳人・黛まどか(1962-)、壁画絵師・木村英輝(1942-)の共作による。涅槃図には、四季の移ろいを詠う俳句37句が短冊になり散りばめられている。 2020年秋に、黛まどかは俳句の師で父・黛執(しゅう、1930-2020)を亡くした。その喪失感の中で、毎年のように訪れていた本法寺(上京区)の長谷川等伯筆「仏涅槃図」を改めて目にした。父追悼のために、俳句で涅槃図を作ることを思い立ち、2024年秋より制作が始まった。 涅槃図の中央には、「朴(ほお)の木に 朴の花泛(う)く 月夜かな」(黛執)と、「現(うつ)し世を 抽(ぬき)んでて咲く 朴ひとつ」(黛まどか)が掲げられている。ほか、「しばらくは 花の下ゆく 花筏」(黛まどか)、「道をしへ ふつと消えたる 夕日かな」(黛まどか)など18句がある。 絵は、「いのちへのオマージュ」を題材とし、特殊な絵の具(イベントカラー)を用い、2カ月をかけて仕上げられた。臨終を迎えた釈迦の周りには、シマウマ、カメ、カバ、ワニ、ゾウ、ウマ、ウサギ、ゴリラ、サル、トラ、ウシ、シカ、タヌキ、ライオンなどが集っている。 また、政治家・聖徳太子(574-622)、歌人・清少納言(966?-1025?)、作曲家・ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)、物理学者・アルベルト・アインシュタイン(1879-1955)、映画俳優・マリリン・モンロー(1926-1962)、歌手・エルヴィス・プレスリー(1935-1977)、歌手・ジョン・レノン(1940-1980)、画家・アンディ・ウォーホル(1928-1987)、映画俳優・オードリー・ヘップバーン(1929-1993)、歌手・マイケル・ジャクソン(1958-2009)、音楽家・オノ・ヨーコ(1933-)なども描かれている。 なお、同時にロシアとウクライナ、イスラエルとパレスチナ、世界各地での戦争・紛争、貧困、差別などに苦しむ人々の鎮魂のためにも奉納された。 縦2.4m、横3m。 ◈屏風「唐獅子図屏風」は、陳漫(チェン・マン)の作による。金地に水墨で龍・獅子が大胆な筆致で描かれている。 ◈金屏風「登竜門」二曲一双は、木村英輝の作による。金地に青・黒の鮮やかな色彩で阿吽の龍が描かれている。鯉が龍の口元に集まっている。鯉が滝を上り龍になった故事が織り込まれている。 ◆喫茶去 鎌倉時代前期、1202年に建仁寺仁寺を開いた栄西(えいさい/ようさい、1141-1215)は、日本に本格的な茶の文化を伝えた。当院開祖・蘭渓道隆(らんけい-どうりゅう、1213-1278)は、日本で鎌倉武士に対して、初めて「喫茶去(きっさ-こ)」の禅語を伝えたとされている。 喫茶去の出典は、中国唐代の禅僧・趙州従諗(じょうしゅう-じゅうしん,Zhaozhou Congshen,778 - 897)の『五灯会元』趙州の章ある。趙州は寺を訪れた修行僧に対し、常にかつてこの地を訪れたことがあるかと問いかけていた。僧が肯否定しても、趙州は「喫茶去」の一語で応答した。寺の院主が不審を抱きその訳を問うと、趙州は再び「喫茶去」とのみ述べた。 一般的に「去」は助字とされ意味はなく、「まあ、お茶をおあがり」の意とされる。ただ、禅語としては、「喫茶し去れ」、「お茶を飲んでこい、飲みに行け」の意とされている。「茶堂(茶寮)に行って茶を飲み、目を覚まして出直して来い」と、相手の怠惰を叱責する言葉として使われた。 これらは、唐の禅院では既に、喫茶の風習が修行生活の中に溶け込んでいたことを示している。なお、建仁寺にもかつて茶堂が存在したという。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 西来院の各種説明板、『建仁寺』、『京都の禅寺散歩』、『建仁寺 建仁寺と栄西禅師』、『京都・山城寺院神社大事典』、『旧版 古寺巡礼京都 6 建仁寺』、『京都秘蔵の庭』 、ウェブサイト「西来院」、ウェブサイト「台東区」、ウェブサイト「24520123 研究成果報告書- KAKEN」、ウェブサイト「愛知学院大学禅研究所」、ウェブサイト「ZENzine 」、ウェブサイト「Diesel 」、ウェブサイト「黛 まどか」、ウェブサイト「木村英輝 」、ウェブサイト「樂雅臣」、ウェブサイト「新古美術なかお」、ウェブサイト「 讀賣新聞 2024年3月29日」、ウェブサイト「京都浪漫-2024年5月12日-KBS京都テレビ」、ウェブサイト「産經新聞 2025年1月8日付」、ウェブサイト「湖西市新居 中根庭園を研究する会」、ウェブサイト「そら植物園」、ウェブサイト「和蘭」、ウェブサイト「徳島県」、ウェブサイト「コトバンク」 |

| |

|

| |

|