|

|

|

| * | |

| 霊源院 〔建仁寺〕 (京都市東山区) Reigen-in Temple |

|

| 霊源院 | 霊源院 |

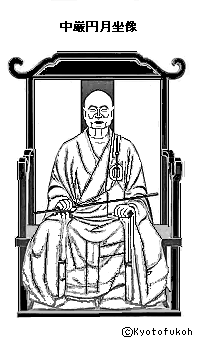

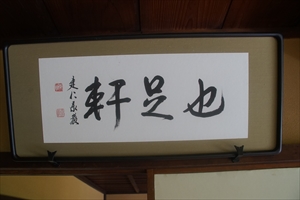

山門、方丈   「當庵 開基大鑑禅師塔處 鎮守大聖摩利支尊天」      「妙喜世界」の扁額  「関」  方丈    茶室「妙喜庵」  茶室「妙喜庵」  茶室「妙喜庵」  茶室「也足軒」  茶室「也足軒」  茶室「也足軒」  茶室「也足軒」  一休宗純筆墨蹟「錦心繍口向人開」  新庭「鶴鳴九皐」  庭園  庭園  庭園  庭園、舟石  庭園  庭園  庭園、達磨像  庭園  庭園、アマチャとツツジ(説明板より)  庭園  庭園  方丈、旧庭  旧庭  旧庭、飛石、降り蹲踞   天井画「黒龍図」  天井画「黒龍図」  「唐獅子図屏風」  「唐獅子図屏風」  達磨図、明代、細川家伝来 |

建仁寺境内の南東に塔頭・霊源院(れいげん-いん)がある。京都最古の禅寺といわれている。妙喜世界(妙喜庵)、霊源軒(霊源院)の2つの寺院が併合されている。 「建仁寺の学問面」の中核を担った当院からは、室町時代の五山文学を代表する学僧が多数輩出した。 臨済宗建仁寺派、本尊は薬師如来。 ◆歴史年表 南北朝時代、1358年、中巌円月(ちゅうがん-えんげつ)が「妙喜世界」を京都五山の一つ萬寿寺(下京区万寿寺町付近、現在は東福寺塔頭の一つ)境内に創建した。 1362年、中巌は、上野・吉祥寺に戻る。その後、建仁寺住持公帖(こうじょう、官寺住持の任命書)が届き再び上洛した。建仁寺境内に「妙喜世界」を移築した。 1368年、中巌は、「妙喜世界」で没した。「妙喜世界」は「妙喜庵」として改号される。中巌は、鎌倉・建長寺の梅洲庵にも分塔される。 室町時代、応永年間(1394-1428)初期/1400年頃、一庵一麟(いちあん-いちりん)が、両足院開基・龍山徳見(りゅうさん-とくけん)を勧請開山として創建したという。当初は「霊泉院」と称した。また、龍山は、建仁寺171世・瑞巌龍惺(ずいがん-りゅうせい)管長の軒号「霊源」に因み、院内に「霊源軒」を建立した。また、在先希譲(ざいせん-きじょう)により、「霊源院」に改めたともいう。 鎌倉時代末-室町時代、当院は五山文学の寺院の一つとされ、「建仁寺の学問面」の中核寺院になる。漢文学・五山文学の最高峰寺院とされた。 天文年間(1532-1555)、天文の大火により焼失する。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)、柳沢(柳原)元政(堅物)により再建された。かつて院内に建立されていた「霊源軒」の名に因んで「霊源院」と改号された。 近代、1868-1870年、廃仏毀釈の中で、塔頭・旧妙喜庵跡地に霊源院を移転した。以降は「霊源院」として併合する。 1872年、境内上知になり、旧地を窮民産業所(祇園町南)敷地に譲る。売却費は窮民産業所に寄付したともいう。霊源院は、ほかの妙喜庵跡(現在地)に移る。 現代、2020年、庭園「鶴鳴九皐(かくめい-きゅうこう)」が新たに作庭された。 2021年、中国人ビジュアルアーティスト・陳漫(チェン・マン)が描いた天井画「黒龍図」が公開された。 ◆中巌 円月 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・中巌 円月(ちゅうがん-えんげつ、1300-1375)。男性。俗姓は土屋、初名は至道、中正叟(中正子)、東海一子(いちおうし)、諡号は仏種慧済(ぶっしゅ-えさい)禅師。相模(神奈川県)の生れ。生後間もなく父母と別れる。7歳の時、寺に預けられる。14歳頃から詩文を作り、中国語を修得した。初め律を修した。密教を学び、寿福寺・嶮崖(けんがい)巧安、曹洞宗宏智(わんし)派・円覚寺の来朝僧・東明慧日(とうみょう-えにち)に参じて曹洞宗に帰した。来朝僧・霊山(りんざん)道隠、永平寺・義雲(ぎうん)、南禅寺・虎関師錬(こかん-しれん)に師事した。1324年/1325年、入元し、古林清茂(くりん-せいむ)、百丈山の臨済宗大慧(だいえ)派・東陽徳輝(とうよう-てひ)などに参じ法を嗣いだ。1332年、帰国する。1339年、上野(群馬県)・吉祥寺を開創する。万寿寺(相模、豊後、京都) 、建仁寺、等持寺、鎌倉・建長寺などの住持になる。近江・竜興寺を開き,建仁寺に退居した。中巌派の祖。76歳。 朱子学の第一人者であり、漢文文体の四六文の学習に力を注ぐ。詩文に優れ、初期の代表的な五山文学僧で、後の五山文学に大きな影響を与えた。虎関師錬に愛され、義堂周信に影響を与えた。著『語録』、詩文集『東海一漚(いちおう)集』など。 ◆一庵 一麟 鎌倉時代後期-室町時代前期の臨済宗の僧・一庵 一麟(いちあん-いちりん、1329-1407)。男性。別号は天祥一麟。父・九条道教。龍(竜)山徳見(りゅうさん-とくけん)の法嗣になる。薩摩・大願寺、京都・万寿寺、建仁寺、天竜寺、南禅寺の住持を歴任した。応永年間(1394-1428)初期、霊泉院(霊源院)を創建した。文筆に秀でる。著『蔵叟箋』『仏祖歴年図』。79歳。 ◆在先 希譲 南北朝時代-室町時代前期の臨済宗の僧・在先 希譲(ざいせん-きじょう、1335-1403)。男性。越中(富山県)の生まれ。竜泉冷淬(りゅうせん-りょうずい)の法嗣。頑石曇生(がんせき-どんしょう)、月心慶円らに学ぶ。山城・三聖寺、普門寺、東福寺の住持になる。晩年、東福寺・海蔵院に退居した。著『在先和尚語録』。69歳。 ◆龍山 徳見 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・龍山 徳見(りゅうさん-とくけん、1284-1358)。男性。俗姓は千葉、諡号は真源大照禅師。下総国(千葉県)の生まれ。15歳で鎌倉・寿福寺の寂庵上昭に師事、出家し、のち入元中に法を嗣ぐ。円覚寺の渡来僧・一山一寧(いっさん-いちねい)に参禅する。1305年、元に渡り、天童山・東岩浄日、古林清茂(くりん-せいも)などに参禅した。黄龍、栄西などに臨済宗を学び、兜率寺、雲巌寺(江西省分寧県)に住した。中国で衰微していた臨済宗黄龍派を中興する。元に46年間滞在した。1349年、帰国し、足利尊氏の弟・足利直義の招きにより、建仁寺、尊氏に請われ天龍寺、南禅寺に住した。著『黄竜十世録』。臨済宗黄竜派。75歳。 建仁寺・知足院(東山区)に葬られる。 漢詩文に優れた。門下に義堂周信、中巌円月、絶海中津など五山文学僧を輩出した。日本に饅頭を伝える。 ◆瑞巌 龍惺 南北朝時代-室町時代中期の臨済宗の僧・瑞巌 龍惺(ずいがん-りゅうせい、1384-1460)。男性。法名は竜章、道号は仲建、号は蝉庵(闇)、稲庵。和泉(大阪府)の生まれ。建仁寺・一庵一麟(いちあん-いちりん)に師事し、その法嗣になる。建仁寺171世、南禅寺の住持になる。著『瑞巌和尚語録』『蝉闇外藁(せんあんげこう)』。77歳。 ◆慕哲 龍攀 室町時代の臨済宗の僧・慕哲 龍攀(ぼてつ-りゅうはん、?-?)。詳細不明。男性。父・東下総守師氏。兄・江西龍派(こうせい-りゅうは)とともに木蛇寺で出家し、建仁寺住持になる。漢詩に優れ、幼い一休宗純(いっきゅう-そうじゅん)に漢詩を教えた。臨済宗黄龍派。 ◆今川 義元 室町時代後期の武将・今川 義元(いまがわ-よしもと、1519-1560)。男性。幼名は芳菊丸、通称は五郎、治部大輔、法諡は天沢寺秀峰哲公。父・遠江守護・今川氏親(うじちか)、母・中御門宣胤(なかみかど-のぶたね)の娘・寿桂尼の3男。駿河国(静岡県)の善徳寺・黙然和尚の弟子になり、梅岳承芳(ばいがく-しょうほう)と称した。父・氏親よりつけられた雪斎(太原崇孚[たいげん-すうふ]) につき、京都・建仁寺、妙心寺で臨済禅の修養を重ねた。後、駿河・善得寺に移る。1536年、兄・氏輝(うじてる)が早世し、異母次兄・玄広恵探(げんこう-えたん、良真)と家督を争う。倒して今川家を継ぐ。(花倉の乱)。還俗し将軍・足利義晴の諱の1字をもらい義元と名乗る。1537年、敵対していた甲斐・武田信虎の娘を娶り同盟を結ぶ。以前に同盟関係にあった北条氏綱(うじつな)が駿河東部に侵攻し、以後、富士川以東の支配をめぐって戦う。(河東一乱)。1545年、同地域の支配を回復する。尾張・織田信秀の台頭により三河岡崎城を攻撃した。城主・松平広忠は子・竹千代(徳川家康)を人質として送り、義元に援助を要請し義元は三河へ出兵した。1542年・1548年、小豆坂(あずきざか)合戦(愛知県安城市)など織田氏と戦う。東三河の吉田(豊橋)城を制圧した。1549年、松平氏の岡崎城を占領し、織田氏支城・安祥(あんじょう)城を奪取した。織田信広を捕虜とし、織田氏人質の竹千代と人質交換し駿府に迎えた。1552年、娘を武田晴信(信玄)の子・義信に嫁がせ、1554年、晴信の娘が北条氏康の子・氏政、氏康の娘が義元の子・氏真に嫁ぎ、甲相駿(甲斐・相模・駿河)三国同盟が成立した。1558年、駿遠支配を子・氏真(うじざね)に分掌させ、自らは三河支配と尾張領国化を策した。1560年、駿遠三の兵力を動員し尾張へ侵入し、織田方の丸根(まるね)・鷲津砦(わしづとりで)を陥落させ、本陣を桶狭間(愛知県豊明市)に移し、織田信長の奇襲を受け討ち死にした。(桶狭間の戦い)。42歳。 駿河・遠江・三河での検地の実施・財政を強化した。家臣団・寺社統制、軍役を整備し、寄親・寄子制度を創出した。商工業・伝馬政策、鉱山開発などを行う。建仁寺塔頭・霊源院で一時修業したという。 墓は臨済寺(静岡市)にある。 ◆柳沢 元政 室町時代後期-江戸時代前期の武将・柳沢 元政(やなぎさわ-もとまさ、1536-1613)。男性。父・公家・藤原北家の分流の柳原新右衛門。義弟は僧・虚応円耳(こおう-えんに)。12代将軍・足利義晴、13代・義輝、15代・義昭に仕えた。1569年、本圀寺で三好三人衆の襲撃を受け奮戦して義昭を守った。(本圀寺の変)。1573年、義昭が織田信長との対立により京都から追放され、元政らは従い備後国鞆鞆城に入城し、毛利輝元の庇護を受けた。義昭への庇護と引き換えに毛利氏に出仕した。義昭の使者として、1584年、肥前国・龍造寺政家、1585年、薩摩国・島津義久と交渉した。1592年、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に家臣に抜擢される。1593年、秀吉から豊臣姓を下賜され、従五位下、監物に叙任された。秀吉の命により石見銀山の鉱山奉行も務めた。1598年、秀吉の死去後、毛利氏の家臣に復帰した。1600年、関ヶ原の戦い後、毛利氏の防長移封に従う。後に周防国の山口高嶺城の普請を命じられた。1613年、周防国山口で没した。77歳。 ◆陳漫 現代の中国人のビジュアルアーティスト・陳漫(チェン・マン,Chen Man,1980-)。女性。陈漫。文革期に両親が移り住んだモンゴル自治区の生まれ。その後、北京・胡同(フートン)で育つ。2001年、中央美術学院でグラフィックデザイン・写真を専攻した。2003年より、上海のファッション誌『VISION』の表紙連作写真を発表し、中国雑誌史上最もユニークなカバーイメージと評価された。2005年、美術学院を卒業する。その後、様々なファッション雑誌の表紙を制作する。20代前半に「チャイナ・ドリーム」を実現させた「80後(パーリンホウ、一人っ子政策世代)」の旗手になる。2012年、上海のDior and Art展示の写真が物議を醸した。 現代的な美と中国の伝統文化との融合を試みる。写真家であり、写真は「絵画の拡張機能」として捉えている。クリエイティブ・ディレクターであり、グラフィックデザイン、水墨画、油絵、映画、インスタレーション、デジタルアートなど多角的に表現し活躍する。北京のスタジオ「Studio 6」では、各国のブランド広告キャンペーンを制作している。主な展覧会は、東京、モスクワ、ミネアポリス、パリ、ロンドン、ロサンゼルス、香港、北京、バンコク、シンガポール、デンバーなどで開催されている。 中国雑誌の『VOGUE』『ELLE』『Harper's BAZAAR』『Marie Claire』『COSMOPOLITAN』『Esquire』、イギリスの『NYLON』『SPORT & STREET』で活躍している。作品は、ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館、北京の今日美術館などに収蔵されている。 ◆中根 行宏 現代の造園家・中根 行宏(なかね-ゆきひろ、1979-)。男性。京都の生まれ。父・中根史郎の長男。祖父・中根金作。弟・行宏。2002年、東京農業大学地域環境科学部造園科学科を卒業後、祖父・金作が開設した「中根庭園研究所(株)」に入所した。2004年より、アメリカ合衆国州立オレゴン大学哲学科に入学し、2006年、同大学大学院造園学部修士課程に進学した。2008年、修士課程を卒業する。2016年より、京都市立芸術大学美術学部デザイン科環境デザインの非常勤講師、2023年より、武庫川女子大学建築学部景観建築学科の非常勤講師を勤める。現在は中根庭園研究所(株)取締役に就いている。 主な京都市での作庭は、建仁寺塔頭・霊源院庭園「鶴鳴九皐」、同塔頭・西来院庭園「峨眉乗雲」「九華青蓮」、 蓮華王院 三十三間堂「東庭 」(令和大改修、一部新庭)、 元離宮二条城南西隅櫓「アジサイ苑 」(設計・施工監理)、ほか国内外で多数ある。 ◆仏像・木像 ◈「木造中巌円月坐像 」(重文)は、 南北朝時代(14世紀)作になる。作者は七条仏師康俊、その周辺仏師作とみられている。中巌の晩年、没後間もない時期の製作とみられる。 曲彔(きょくろく、椅子)に坐し、正面を見据え、右手に払子(ほっす)を持つ。頭部は写実的で、当時の肖像彫刻の傑作といわれている。木像、玉眼。 ◈「毘沙門天立像」(京都府登録文化財)は、鎌倉時代(13世紀)作になる。中巌円月坐像(重文)の胎内に納められていた。現代、1996年の坐像修理の際に発見された。 慶派仏師作による。湛慶(1173-1256)作ともいう。鋭い眼光を放ち、左腰を傾ける。動きのある衣の表現があり、右手に三叉戟(さんさげき)、左手に水晶の玉を掲げる。その中に最澄(767-822)が持ち帰ったという仏舎利が納められている。胸甲を吊る帯部分は金属製による。 木造、彩色、玉眼、像高37.5㎝。京都国立博物館寄託。 ◆建築 「本堂」がある。 ◆茶室 ◈茶室「也足軒(やそく-けん)」は、近代、1912年に建てられた。四畳半、二畳台目、方丈内に躙口が南面している。珍しい例という。 ◈茶室「妙喜庵」は方丈南にある。壁の一面に花頭窓が開けられている。一畳台目であり、点前に道具畳、客が座る一畳だけに切り詰められ、「究極の茶室」とされている。 ◆黒龍図 現代、2021年に、中国人ビジュアルアーティスト・陳漫(チェン・マン)が描いた天井画「黒龍図」が公開された。水墨画で2龍が描かれている。2年前に北京で半年かけて完成した。 畳12畳(縦3.8m、横5.9m)。 ◆文化財 ◈室町時代後期、1474年、正宗龍統筆、紙本墨書「与龍崇之安名」。 ◈室町時代後期、1535年、正宗龍統筆、紙本墨書「与龍孫之安名」。 ◈室町時代後期、1515年、正宗龍統筆、紙本墨書「常庵龍之安名」。 ◈室町時代中期、1443年、足利義勝筆、絹本墨画「達磨図 江西龍派賛」。 ◈室町時代(15世紀)、紙本淡彩「文殊像 江西龍派賛」。 ◈竜泉冷淬(?-1366)の詩文集『松山集』草稿本(重文)。 ◈安土・桃山時代、1599年作の掛軸「柳沢元政像」 ◈江戸時代前期、1611年作の掛軸「元政の妻」 ◈「一休禅師墨書」。当院に五山派の代表的学僧が多く住した。大徳寺の幼年期の一休宗純(1394-1481)も当院の慕哲龍攀より作詩(漢詩)を学んだという。 ◈室町幕府7代将軍・足利義勝(1434-1443)が、10歳の時に家臣に描き与えたという墨画「達磨図」がある。 ◈水墨画「縄衣文殊像」、「柳澤元政夫妻像」。 ◈水墨画「龍虎図」は海北友松(1533-1615)筆による。 ◈「妙喜世界」の扁額が掛かる。朝鮮通信使写字官・金義信の墨蹟によるともいう。阿閦(あしゅく)仏は、「東方妙喜世界(とうほう-みょうき-せかい)」、東方浄土に住むとされる。五智如来の一仏であり、触地印(右手を下げ指先が地に触れる)を結び、左手で衣の端を握る。 ◈「関」の墨蹟がある。玄関(げんかん)の意味になる。玄関は禅宗の寺院建築より生まれた。「碧巌録(へきがん-ろく)」によれば、玄関とは、玄妙なる関の意味であり、禅門に入り厳しい修業に耐える決意を意味している。玄関は行の入り口であり、出口にもなる。「関」の一字は常に初心に還ることを自戒させている。 ◆庭園 ◈新庭「鶴鳴九皐(かくめい-きゅうこう)」は、現代、2020年に作庭された。当院で出家した今川義元の生誕500年を記念している。作庭は中根庭園研究所の造園家・中根行宏・中根直紀による。 「鶴鳴九皐」とは、「九皐」という山奥深い沼沢に、美しい鳴き声の鶴がおり、賢者の名声は自ら広まるとされた。(『詩経』)。同様に、ブッダの教えも世界に広がるという意味を持つ。 白砂、石組、苔地、植栽などで構成されている。左手よりインド、正面の中国、白砂の東シナ海、右手の日本とされ、仏教伝来の流れが表されている。インドのブッダガヤから運ばれた黄色い座禅石、だるま、五輪塔、蹲踞などが配されている。 アマチャ(甘茶) とツツジが植えられ開花の「共演」が楽しめる。 ◈旧庭「甘露庭(かんろ-てい)」は、方丈の南、西にあった。枯山水式庭園であり、仏陀釈尊の生誕から入滅までを表現していた。苔地に、石、飛石、蹲踞、松、甘茶、花梨などの植栽があった。 ◆五山文学 五山文学は、鎌倉時代末期-室町時代末期に京都五山・鎌倉五山の禅僧により担われた、漢詩文、法語、日記、語録、随筆、詩と四六文(駢文)などの創作活動をいう。七言詩、五言詩、律詩(中国の古典詩)が多かった。 鎌倉時代に学僧が渡宋し、中国の禅僧の渡来により僧の間に漢詩文が流行した。宋僧・一山一寧(いっさん-いちねい、1247-1317) 、虎関師錬(こかん-しれん、1278-1346) 、雪村友梅(せっそん-ゆうばい、1290-1347)、中巌円月(ちゅうがん-えんげつ、1300-1375) 、夢窓疎石(むそう-そせき、1275-1351)らが現れた。 室町幕府の庇護を受けた五山派の官寺では、義堂周信(ぎどう-しゅうしん、1325-1388) 、絶海中津(ぜっかい-ちゅうしん、1336-1405) らにより盛んになる。朱子学の移入紹介、経書、漢詩の講義、書物も出版われた。 室町時代中期以後は、質的低下を招き、室町幕府の衰退とともに衰え、江戸時代初期には消滅した。 ◆肖像彫刻 肖像彫刻は、高僧の生前の姿を伝える像をいう。台座上に結跏趺坐し、法衣をつけ、手は印を結ぶなど定型がある。 高僧は入滅後も仏法を護るとされ、礼拝の対象になった。中国では古くから造られ、奈良時代の唐招提寺・鑑真坐像(国宝、763年頃作)は代表作になる。鑑真とともに渡来した中国人の手により造立された。 日本では、奈良時代に始まり、鎌倉時代-南北朝時代に頂点を迎えた。 ◆植物 庭園にアマチャ(甘茶) とツツジが植えられている。 落葉低木のアマチャは、バラ目ユキノシタ科アジサイ属であり、分類学的にはヤマアジサイの一変種になる。本州中部地方の林内に生えている。花祭りに使うため寺院の庭などに植えられた。古くよりお茶として親しまれ、薬用甘味剤としても栽培された。 ◆年間行事 坐禅体験や写経・写仏なども行なっている。 *普段は非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都の禅寺散歩』、『旧版 古寺巡礼京都 6 建仁寺』、『建仁寺』、『建仁寺 建仁寺と栄西禅師』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京の茶室 東山編』、『朝鮮通信使と京都』、『ガイドブック-第49回 京の冬の旅 非公開文化財特別公開』 、「拝観の手引-令和4年度第58回京都非公開文化財特別公開」、ウェブサイト「霊源院」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「厚生労働省」、ウェブサイト「Diesel 」、ウェブサイト「湖西市新居 中根庭園を研究する会」、ウェブサイト「コトバンク」 |

| |

|

| |

|