|

|

|

| 歯形地蔵 (歯の地蔵、逆川地蔵) (京都市北区) Hagata-jizo |

|

| 歯形地蔵 | 歯形地蔵 |

|

|

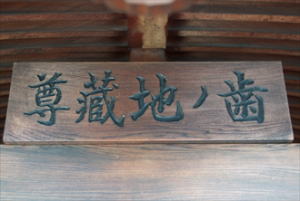

「歯ノ地蔵尊」の扁額   |

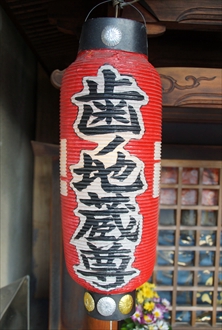

千本通鞍馬口を少し上った東側、バス停の近くに小さな地蔵尊祠がある。歯の地蔵、逆川地蔵(さかさがわ-じぞう)、歯形地蔵(はがた-じぞう)とも呼ばれている。 歯痛平癒の信仰がある。 ◆歴史年表 かつて鞍馬口通には、紙屋川支流の小川が流れていたという。地蔵はその橋の袂に安置されていた。 江戸時代、洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第18番札所の札所本尊ともみられている。 寛文年間(1661-1673)、第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選び、その一つになる。 後、川は暗渠になり、地蔵尊祠が残された。 ◆逆川・歯形地蔵 かつて鞍馬口通には紙屋川支流の小川が流れていたという。流路は不明だが、現在地の北西、金閣寺の北、鏡石付近より分流し、一部が上(北)に流れるため、逆川といわれていた。当時の京洛では、一般的に川は南に流れ下っていた。川は千本通付近まで流れており、川には橋が架けられていた。橋の袂に地蔵尊が安置され、逆川にあることから逆川地蔵と呼ばれた。 伝承がある。地蔵尊の近くに夫婦が住んでおり、夫は大工をしていた。夫は仕事一筋の人で、妻は夫のあまりの評判に浮気でもされるのではないかと常々案じていた。ある雨の夕方、妻が夫の出先に迎えに出ると、案の定、夫は若い娘と相合傘に入り歩いてきた。妻は逆上し、夫につかみかかる。夫は驚き、逆川の橋下に逃げ込んだ。地蔵の陰に隠れていると、妻は夫の肩に噛みつく。だが、妻は見誤り地蔵尊の肩を噛んでいた。妻の歯が地蔵尊に食い込み離れなくなる。通りかかった老僧が、経文(呪文)を唱え助けようとした。それでも歯は離れず(離れたとも)、ついに妻はそのまま絶命したという。 その後、この地蔵尊に妻の歯形が残っていたため、歯形地蔵とも呼ばれるようになる。やがて、歯痛治療の信仰も生まれたという。 ◆地蔵 地蔵尊は菩薩ではなく、実際には阿弥陀如来坐像であり、正印を結ぶ。像高50cm、花崗岩製。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考資料・資料 「下十二坊町の説明版」、『旧版 京のお地蔵さん』、『新版 京のお地蔵さん』、『京都のご利益手帖』 |

|

|

| |

|