|

|

|

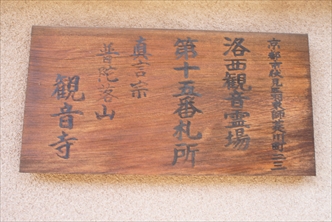

| 観音寺 (京都市伏見区) Kannon-ji Temple |

|

| 観音寺 | 観音寺 |

|

|

本堂  本堂   |

羽束師の集落の中に観音寺(かんのんじ)がある。山号は普陀落山観音寺(ふだらくざん かんのんじ)という。 真言宗豊山派、本尊は十一面観音2体。 京都洛西観音霊場(洛西三十三所観音霊場)第15番札所。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 奈良時代、722年、徳道上人の創建によるという。 現代、1978年、洛西観音霊場めぐりが再興される。 ◆徳道 奈良時代-平安時代の伝説的な僧・徳道(?-?)。詳細不明。道徳。播磨国の生まれ。父母を失い、その菩提を弔うために21歳で大和・弘福寺(川原寺)で出家、受戒し沙弥になる。師は弘福寺・道明、また東大寺・良弁ともいう。第45代・聖武天皇の勅を受け、道明の指導のもと長谷寺を建立したという。近江国の霊木により稽主勲、稽文会に2丈6尺の十一面観音を造らせ、733年(実際には722年)、行基を導師として開眼供養を行ったという。 伝承がある。718年、病により仮死し、夢中に閻魔大王が現れた。大王はまだ死ぬことは許さないという。滅罪の功徳ある三十三カ所の観音霊場巡礼を人々に勧めるようにと、起請文と三十三の宝印を授けた。徳道は蘇り三十三霊場を定めたが、機が熟せず宝印は摂津国中山寺の石櫃に納められた。その後、988年、花山法皇(第65代)が紀州国・那智山で参籠した際に、熊野権現が現れ、霊場の再興をせよとの託宣を授けた。法皇は中山寺で宝印を探し出し、播磨国書写山圓教寺・性空上人(中山寺の弁光上人とも)の勧めにより、河内国・石川寺(叡福寺)の仏眼上人を先達とし、三十三所霊場を復興したという。 ◆本尊 本尊は十一面観音2体で、長谷寺開山の徳道上人作という。数珠とともに錫杖を右手に携え、左手には水瓶を持つ。方形の磐石(岩座)の上に立つ。長谷寺本尊と同木に刻まれたともいう。厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子、574-622)と春日大神作という。長谷寺式(型)、像高1m。 毎年1月8日-14日にのみ開帳される。そのうちの一日が祈祷会「おこない」にあてられる。 雷避けの「懸け仏」が現在は堂内に安置されている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献 『京都府の地名』、『洛西三十三所観音霊場』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、ウェブサイト「コトバンク」 |

鎮守社 |

愛宕燈篭、江戸時代、宝暦十一年(1761年)の銘。 |

石仏群 |

板碑 |

線刻仏 |

|

|

|

| |

|