|

|

|

| 西迎寺 (京都市西京区) Saiko-ji Temple |

|

| 西迎寺 | 西迎寺 |

|

|

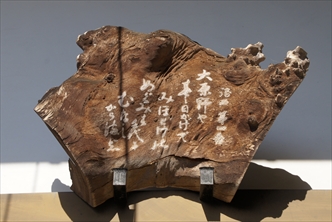

山門  山門  ツバキ    山門前の参道、紅葉    本堂  本堂扁額  本堂、御詠歌     鐘楼  鎮守社  地蔵尊   枝垂れ桜の巨木  地蔵尊  地蔵菩薩  石垣  境内よりの眺望  小塩山 |

西迎寺(さいこう-じ)は丘陵地に建つ。境内に至る参道の坂道(少納言坂)には白い漆喰塀が続いている。山号は安岡山(あんこうざん)という。 西山浄土宗、本尊は阿弥陀と釈迦の二尊を安置している。 京都洛西観音霊場(洛西三十三所観音霊場)第4番札所。 ◆歴史年表 室町時代、永禄年間(1558-1570)、一帯は波多野氏が支配し、この地には部下の武将・長澤市政の居館があった。 その後、戦火により焼失する。 安土・桃山時代、1576年、長澤市政の菩提を弔うためにその居館跡に建立された。開山は二尊院の明阿による。二代目は市政の弟・少納言房松運による。 現代、1978年、西迎寺住職が同寺所蔵の資料(西の岡三十三所御詠歌集写本)を発見した。かつての各札所寺院へ霊場再興を呼びかけ、洛西観音霊場めぐりとして再興される。 ◆仏像・観音 ◈本尊は二尊院と同じく阿弥陀と釈迦の二尊を安置している。 ◈本堂脇壇に札所本尊の春日観音が安置されている。聖観音立像で像高60㎝。近代、1868年の神仏分離後の廃仏毀釈により大原野神社から遷されたともいう。詳細不明。 ◆長澤家 歴代住職は長澤を名乗る。二代目住職は市政の弟、少納言房松運による。墓所、墓堂(はかんどう)に歴代の墓がある。また、参道の坂道を二代目に因み少納言坂と呼ぶ。なお、参道に残る石垣の一部は城郭の遺構という。 ◆京都洛西観音霊場 京都洛西観音霊場は、桂川の西、西山一帯を巡る観音霊場であり、33番札所、番外札所3所の36寺院(実質35寺院)より構成されている。洛西三十三所観音霊場、洛西観音霊場とも呼ばれる。 江戸時代後期以前、室町時代とも、西の岡三十三所巡りが行われていた。これは、巡礼が困難な西国三十三箇所巡りの「うつし霊場」を巡ったものだった。 西の岡三十三所巡りは近代、1868年の神仏分離、廃仏毀釈以後に次第に廃れた。現代、1978年、西迎寺住職が所蔵資料に近代、大正期(1912-1926)の「御詠歌集写本」を発見した。以後、かつての各札所寺院へ霊場再興を呼びかけ、洛西観音霊場の名称で再興された。現代、1998年、京都洛西観音霊場の名称に改められる。 ◆桜楓 春、枝垂れ桜の巨木が花をつける。秋、山門前の楓が色付く。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『洛西三十三所観音霊場』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』  |

|

|

| |

|