|

|

|

| 浄光寺 (京都市上京区) Joko-ji Temple |

|

| 浄光寺 | 浄光寺 |

|

|

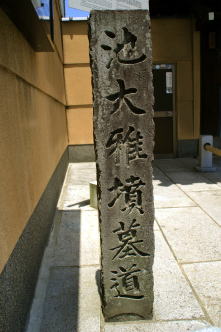

「池大雅墳墓道」の石標  山門   本堂  本堂、軒丸瓦、「大雅堂(たいがどう)」は池大雅の雅号のひとつ。待賈堂(たいかどう)、三岳道者(さんがくどうしゃ)、霞樵(かしょう)なども知られた。  なかよし地蔵  「池大雅先生の墓 この奥にあり」の石標  池大雅の墓がある覆屋  池大雅の墓  【参照】境内で出土したキリシタン墓碑(京都大学総合博物館蔵)  【参照】大雅堂旧跡(東山区下河原鷲尾町、円山公園の音楽堂南) |

浄光寺(じょうこうじ)門前脇に、「池大雅墳墓道」の石標が立つ。境内墓地に、江戸時代中期の文人画家・池大雅(いけの-たいが)の墓があり、「大雅寺」とも呼ばれている。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来。 京の通称寺霊場2番、大雅寺。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 安土・桃山時代、1596年、浄誉の開基によるという。かつて、鎮西派金戒光明寺(左京区)に属した。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1614)、愚公栄山上人の開基によるともいう。 江戸時代、1730年、大火により類焼する。その後、再建された。 1776年、文人画家・池大雅の没後、その遺言により当寺に葬られた。 ◆浄誉 安土・桃山時代-江戸時代前期の浄土宗の僧・浄誉(?-?)。詳細不明。慶長年間(1596-1615)、権現寺を中興する。1596年、浄光寺を開く。 ◆池大雅 江戸時代中期の文人画家・池大雅(いけの-たいが/いけ-たいが、1723-1776)。名は勤、通称は菱屋嘉左衛門、号は大雅堂、九霞山樵など。京都上賀茂深泥ヶ池に生まれた。父は京都銀座役人中村氏手代。4歳で父を亡くし、7歳の時、萬福寺で書を披露し「神童」といわれる。1737年、15歳で扇屋の袖亀堂(二条樋口町)を開く。16歳で彫印店を開き篆刻をした。文人画家・柳沢淇園(ぎえん)に指墨画を学ぶ。20歳で聖護院門前に移る。1748年、富士山を踏破、1749年、白山、立山、1750年、紀州の祇園南海を知る。30歳頃に画家・玉瀾(町)と結婚し、知恩院袋町、祇園真葛原に住した。 舶載を独学し、中国南宋画を学び、琳派、西洋画も取り入れる。文人画(南画)大成者のひとりになる。中国の故事、名所、日本の風景などを描いた。書家、俳人としても知られる。作品は40歳代に描いた「黄檗山萬福寺東方丈障壁画」30数面、与謝蕪村と共作した「十便十宜図」(1771)など。 遺言により養家・菱屋の菩提寺である浄光寺(上京区)に葬られた。54歳。 ◆建築 表門(山門)は伏見宮から贈られた。透かしの入った門扉がある。 ◆墓 ◈墓地、西北角の覆屋に池大雅の墓碑が立つ。碑銘は「故東山画隠大雅池君墓」、側面に相国寺学僧・130世・淡海竺常(たんかい-じくじょう、1719-1801、梅荘顕常)の撰文、書家・韓天寿(かん てんじゅ、1727-1795)の筆による銘文が刻まれている。江戸時代、1777年に建立された。竺常は京五山の学僧であり、儒学者・宇野士新(1698-1745、明霞)に学ぶ。『煎茶訣』、『茶経詳説』など煎茶に関して著す。 ◈境内で出土したキリシタン墓碑には、安土・桃山時代「†♰IHS 慶長八年(1603)六月二八日 〇はのはうろ 雪のさんたまりあの祝日」と記されていた。京都大学総合博物館蔵。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都市の地名』、『京都事典』、『京都歴史案内』、『京都の寺社505を歩く 上』、『週刊 日本の美をめぐる 29 与謝蕪村 池大雅と文人画』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|