|

|

|

| 石上神社 (真言宗政所・東寺執行屋敷跡・波切不動明王) (京都市南区) Isonokami-jinja Shrine |

|

| 石上神社 | 石上神社 |

|

|

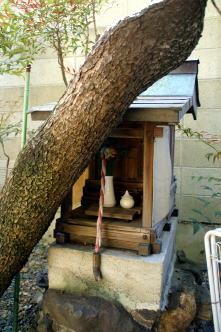

本社、覆屋  本社、祭神は石上布留御魂(いそのかみふるのみたま)、相殿に阿刀大神(あとおおかみ)。  末社  末社  地蔵菩薩  地蔵菩薩  波切不動明王  波切不動明王  波切不動明王  波切不動明王、「東寺執行」  波切不動明王  波切不動明王、井泉がある。   波切不動明王の碑  大木 |

東寺の境内北の住宅地に、小社の石上神社(いそのかみ-じんじゃ)がある。正式には石上布留社(いそのかみ-ふるしゃ)という。東寺執行職(しぎょうしょく)を世襲した、空海母方実家・阿刀氏が奉祀した。その屋敷跡になっている。 祭神は本社に石上布留御魂(いそのかみふるのみたま)、相殿に阿刀大神(あとおおかみ)を祀る。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代、823年より、真言宗の政所になる。宰主は、阿刀家が務め、歴代の世襲職になる。空海父の実弟、阿刀家の女婿・阿刀大足以来の慣例によるという。 近代、明治維新(1868-)以来、大和国一宮三輪社、三輪山の山伏宗が継受相続され、寺号の三輪山大御輪寺と三輪山平等寺を継承しているという。 1871年、真言宗の政所を廃される。 ◆阿刀大足 奈良時代-平安時代前期の学者・阿刀大足(あと-の-おおたり、?-?)。詳細不明。男性。真言宗開祖・空海(774-835)の母方の叔父にあたる。第50代・桓武天皇皇子・伊予親王の侍講を務めた。空海は大足を頼り長岡京に上京した。大学入学前に大足より論語、孝経、史伝、中国語、漢学などを学んだという。空海の入唐の際にも、大足の援助があったという。 ◆阿刀家 阿刀氏は、平安時代前期、794年の平安京遷都に際し、河内国(大阪府)より移住した。平安時代前期には、右京、山城国などに住んだ。 神社は、東寺執行職(しぎょうしょく)を世襲した、空海の母方の実家・阿刀氏が奉祀した。近代、明治期(1868-1912)まで継承した。 境内の石上布留社は、阿刀家の祭壇であるという。相殿には阿刀大神が祀られている。 ◆摂社・末社 小祠に、三輪、伊勢、賀茂、石清水、二天夜刃(やしゃじん)、役氏小角(役小角)、稲荷、弄鈴(なるこ)、王仁(わに)、空海大神が祀られている。ただ、社の特定はできない。 ◆波切不動明王 境内の波(浪)切不動明王は、弘法大師の地盤である不動明王という。この波切不動明王に参らないと四国巡礼、東寺、高野山参詣の功徳もないという。 ◆文化財 阿刀家宝蔵、鐵塔経蔵、針小路文庫がある。 ◆年間行事 護摩供養(毎月28日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』 、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|