|

|

|

| 寿宝寺・山本駅 (京都府京田辺市) Juho-ji Temple |

|

| 寿宝寺 | 寿宝寺 |

|

|

本堂  本堂   田辺市指定文化財の説明柱  「山本駅旧跡」の碑  「鶴沢の池 夕映えに立ち給ふ 千手千眼 仏静けし」 |

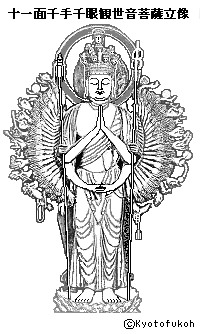

寿宝寺(じゅほう-じ)は、京田辺市山本地区にある。号は開運山という。近代以降に、周辺の寺・神宮寺より仏像が遷されている。 高野山真言宗、本尊は十一面千手千眼観音立像。 かくれ古寺南山城六山めぐりの一つ、京都南山城古寺の会に参加している。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、704年、創建されたともいう。「山本の大寺」「山本の寺」と呼ばれ、かつて七堂伽藍が建ち並んでいたという。当初の境内は、現在地より東方300mあまりの和泉川(現在の木津川)沿いにあった。(寺伝)。年代不詳、境内東の鶴沢池(鶴沢ノ池)の南東付近に、一仏成就寺観音(一佛寺)があり、この寺が寿宝寺の前身ともいう。(「山城国綴喜郡筒城郷朱智庄佐賀庄両惣図」) その後、度重なる洪水により境内は移転を繰り返したという。(寺伝) 江戸時代、1732年、寿宝寺は西方の現在地に移転する。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、近隣複数の神宮寺などを併合し、多くの仏像などが当寺に遷された。 現代、1997年、堂宇の大改築が行われている。 ◆仏像 近代、1868年以降の廃仏毀釈により、周辺の廃寺になった神宮寺から数多くの仏像が当寺に遷され、安置されている。 ◈本堂に、近代までの本尊だった「大日如来」が安置されている。 ◈収蔵庫に、現在の本尊の「十一面千手千眼観世音菩薩立像」(169.1㎝)(重文)が安置されている。平安時代末(12世紀)作になる。像は、実際に千の手を持つ「千手観音三大名作(三大傑作)」(ほかに、大阪・葛井寺[ふじい-でら]、奈良・唐招提寺)の一つとされている。ほか、徳島・藤井寺などにもある。 当寺に遷された経緯がある。かつて、現在の境内の東に鶴沢池(鶴沢ノ池)があり、池の南東付近には寿宝寺の前身ともいう一仏成就寺観音(一佛寺)があった。一佛寺は、室町時代前期、1428年の和泉川(現在の木津川)の氾濫により流失する。1431年に、式内社の佐牙(さが)神社(京田辺市宮津佐牙垣内)の神宮寺だった法楽寺に、一佛寺の十一面千手観音立像などが遷されたという。近代の廃仏毀釈により、法楽寺は廃寺になり、その仏像が当寺に遷されたという。また、佐牙神社の神宮寺だった恵日寺(えにち-でら/じ)の境内にあった観音堂の本地仏が、近代、1868年の廃仏毀釈に伴いに遷されたともいう。また、三山木廃寺の遺仏ともいう。 像は、等身大であり、焚かれた護摩木により黒変している。目・眉・ひげに墨、口には朱が塗られている。大きく湾曲した上瞼などの表現に、平安時代初期の密教系の表現が見られる。衣紋の彫りは浅い。頭上に化仏十一面を頂き、千の手と眼を持つ。通例の42手に加えて実際に多くの小脇手(小手)を持つ例は極めて珍しいという。比較的初期に造仏された千手観音像に多いことから、奈良周辺に存在した寺伝来の平安時代初期作の古式像を模した可能性も指摘されている。 二手は中央で合掌し、二手は中央下で定印を結ぶ。残りの二手の右手には錫杖、左手に戟を持つ。円を描いた脇の四十手(大脇手)は、それぞれの持物(日輪、月輪、鏡、矢、雲、骨、剣など)を手にする。1000本(正確には958本という)の小脇手は扇状に広がり、各掌にはそれぞれ墨で眼が印されている。眼と手の意味は、全ての人々の苦しみを見て、それらを掬い取るためという。 像は、慈悲の相を変化させて見せるという。陽光下の慈愛と対照的に月光下では厳しい表情を見せる。乙訓の柳谷観音と同木であるとされ、眼病平癒に効験あるともいう。 木造、カヤ材、一木造、素木仕上げ。 ◈「聖徳太子立像」は、鎌倉時代作になる。京の仏師・尾の道浄信師作という。太子16歳の像という。飛鳥時代、父・第31代・用明天皇の病気平癒のために、香炉を捧げて祈願した孝養像になっている。近代の廃仏毀釈により、1875年に廃寺になった蓮華寺(飯岡)より遷された。弘法大師像も遷されている。 ◈近代、1868年に廃寺になった佐牙(さが)神社・神宮寺(宮津)の恵日寺(えにち-でら/えにち-じ)より、本尊だった「不動明王尊像」、平安時代作の「五大明王脇立の降三世明王」、「金剛夜叉明王」が当寺に遷されている。 ◆建築 江戸時代後期、1789年に再建の「地蔵堂」がある。 ◆文化財 近代、佐牙神社境内の神宮寺だった恵日寺より移されたという「大般若経」300巻がある。 ◆山本駅 境内に「山本駅旧跡」の碑が立つ。三宅安兵衛の建立による。 飛鳥時代、646年の大化の改新により、班田収授之法の実施のために、土地区画の条里制が敷かれた。この付近には綴喜郡第四條山本里が置かれたともいう。 奈良時代、711年に、山背国綴喜郡山本駅が置かれた。(『続日本紀』)。奈良時代-平安時代に成立した律令制度では、各街道30里(16km)毎に駅が設けられていた。平城京に通じた軍事的な意味を持つ駅制の「都亭駅」があった。これは、中央と地方を結ぶ官道の施設であり、公人が宿泊し、急使も置かれた。駅は築地で囲まれ、駅長(豪族)、駅子、駅馬、舟を備えた。駅門、宿舎、厩舎、倉庫、水飲み場、控室、休憩室などの建物があった。ただ、場所は特定されていない。 この地は、大和から山陰に至る山陰道、西へは普賢寺谷より河内国へ、東へは木津川を経て古北陸道に通じる要衝地に当たった。現在の近鉄三木山駅南の「大筒城佐賀冠者殿旧跡地」は、山本駅に関連した施設ともいう。 ◆鶴沢池 現在の境内東に、大池の鶴沢池(鶴沢ノ池)があった。「三沢の池」(ほかに京都・大沢の池、奈良・猿沢の池)の一つといわれた。 鶴の飛来地であり地名の由来になったという。また、名月の名所にもなっていた。 ◆碑・塔 ◈境内に「鶏霊碑」が立てられている。かつて、毎年4月酉の日に鶏霊祭が行われていた。 ◈「舟形光背面沈刻浮彫五輪塔」が立つ。安土・桃山時代-江戸時代前期の慶長年間(1596-1615)の銘ある。 ◈「鶴沢の池 夕映えに立ち給ふ 千手千眼 仏静けし」の、国文学者・国崎望久太郎(くにさき-もくたろう)の句碑が立つ。 ◆竹取物語 この地は、『竹取物語』(10世紀半ば以前)中の、竹取の翁の舞台「山もと」にあたるとされる。物語の発祥地ともいう。最後に「造麻呂が家は山本近かなり」と記されている。 現在の近鉄三木山駅南に「大筒城佐賀冠者殿旧跡地」とされる場所がある。ここに、翁(造麻呂)の家があったともいう。 ◆佐牙神社 門前左は佐牙神社の御旅所になる。当社の神輿渡御があり、百味が供えられる。夜に湯立神楽が行われる。神事は、田辺市文化財に指定されている。 ◆年間行事 初観音・護摩供養(1月17)、星供養・節分会(2月3日)、祠堂会(3月18日)、棚経(8月14日)、施餓鬼法要(8月21日)、地蔵盆(8月23日)、秋彼岸会(9月23日)、湯立(百味が供えらたれた前で神楽が舞われる。巫女は神笹で湯立を行う。)(10月17日)。 大師講(毎月21日)。 *拝観は要予約、雨天の場合には仏像保存のため拝観中止。堂内は撮影禁止。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『南山城の古寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『京都府の地名』、『京都の仏像』、『週刊 日本の仏像 第43号 観音寺 国宝十一面観音と蟹満寺・国宝釈迦如来』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京都傑作美仏大全』、『京田辺大百科』、『京都の地名検証』  |

|

|

| |

|