|

|

|

| 観音寺(普賢寺) (京都府京田辺市) Kannon-ji Temple |

|

| 観音寺 | 観音寺 |

|

|

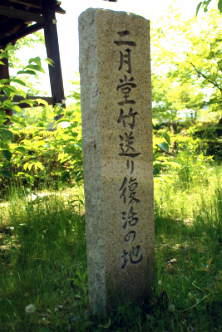

境内の池泉  「二月堂竹送り復活の地」の石標 |

京田辺市普賢寺に、観音寺(かんのん-じ)はある。本堂安置の美仏本尊で知られている。 正式には「大御堂(おおみ-どう)観音寺」という。古くは「普賢寺(ふげん-じ)」、「大御堂」、「筒城(大)寺(つつぎ-でら/つつきおお-でら)」などとも呼ばれた。山号は息長山(そくちょう-ざん)という。 真言宗智山派、本尊は十一面観音。 かくれ古寺南山城六山めぐりの一つ、京都南山城古寺の会。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、662年、第40代・天武天皇の勅願により、僧・義淵(ぎえん)が創建したという。観心山親山寺(しんざん-じ)が前身になったという。筒城寺とも呼ばれ、本尊は釈迦仏とされた。(寺伝、『普賢寺補略録』『興福寺官務牒疏』) 奈良時代、744年、第45代・聖武天皇の勅願により、東大寺の良弁が伽藍を増築し中興した。息長山普賢教法寺と称したという。大御堂に本尊・丈六観世音、小御堂に普賢菩薩が安置された。(『普賢寺補略録』『興福寺官務牒疏』)。また、この時、丈六の十一面観音を安置したという。(寺伝) その後、実忠が第一世として入寺したという。法相三論華厳などを兼学し、筒城大寺といわれた。 778年、実忠(じっちゅう)は五重塔など建立する。(『普賢寺補略録』『興福寺官務牒疏』) 平安時代、794年、焼失している。(『普賢寺補略録』) 853年、公卿で人臣最初の摂政になった藤原良房を願主として、大導師・円仁により再興された。(『普賢寺補略録』)。以後、藤原氏の氏寺・興福寺別院として、藤原摂関家の外護が続いた。 952年、勅により、奈良興福寺・正昭が再興し、法相宗に改める。(『普賢寺補略録』) 1068年、焼失した。(『普賢寺補略録』) 1095年、公卿・藤原師実により再興された。(『普賢寺補略録』) 1126年、公卿・藤原忠実により一部伽藍(五重大塔、地蔵堂)が再建されている。(『普賢寺補略録』) 1180年、武将・平重衡の軍により焼かれる。衆徒などに死者が出る。(『普賢寺補略録』) 1189年、公卿・藤原基通により再興された。(『普賢寺補略録』) 鎌倉時代、1283年、焼失した。(『普賢寺補略録』) 1279年、大願主の公卿・藤原家基により再建された。子・大乗院実信が大導師になる。(『普賢寺補略録』) 1290年、大乗院尋覚により再興される。(『普賢寺補略録』) 室町時代、1360年、兵火により焼失する。(『普賢寺補略録』) 1383年、武将・畠山家国により再興された。(『普賢寺補略録』) 1437年、30以上の堂宇の大半が焼失した。(『普賢寺補略録』) 1438年、再興される。(『普賢寺補略録』) 1439年、大西志摩守、朱智実好らの勧進により大御堂、小御堂が再建される。(寺伝) 1533年、20以上の僧坊、2つの庵居が描かれている。(『興福寺別院山城国綴喜郡観心山普賢教法寺四至内之図』) 1565年、焼失している。その後、大御堂だけが再建される。(寺伝) 現代、1953年、現在の本堂が建てられる。 ◆義淵 飛鳥時代-奈良時代の法相(ほっそう)宗の僧・義淵(ぎいん/ぎえん、?-728)。男性。俗姓は百済王の子孫・市往(いちき)/阿刀(あと)氏。大和(奈良県)高市郡の生まれ。出家し、元興(がんごう)寺の法相宗第三伝・智鳳(ちほう)に法相・唯識を学ぶ。703年、僧正になる。 伝承として、両親が観音菩薩に祈り授かり柴垣の上に置かれていたという。天智天皇は岡宮で草壁皇子とともに養育したという。 興福寺系法相宗の中心として、弟子に行基、法相宗第四伝・玄昉(げんぼう)、華厳宗を開いた良弁(ろうべん)、宣教、隆尊、道鏡らがいる。岡宮を与えられ寺に改めて竜蓋寺(りゅうがい-じ、岡寺)を開く。ほか竜聞寺、竜福寺、竜泉寺、竜象寺の五箇竜寺の開山になる。天智天皇以後7代の天皇が帰依した。第44代・元正天皇、第45代・聖武天皇の代に宮中の内道場に仕え、その功により市往氏に岡連(おかのむらじ)の姓を賜った。 ◆良弁 奈良時代の僧・良弁(ろうべん、689-774)。男性。相模国(神奈川県)・漆部氏、近江国(滋賀県)・百済氏ともいう。養育された義淵に法相、華厳宗を学んだ。728年、東大寺の前身・金鐘山寺(きんしょうせんじ)に智行僧として選ばれる。735年、藤尾山観音寺の創建、740年、新羅に留学した学僧・審祥(しんしょう)を金鐘寺に招き華厳教学を研究した。751年/752年、少僧都、初代東大寺別当に就いた。来日した鑑真を東大寺で迎える。聖武天皇の看病禅師、その功により756年、大僧都。760年、僧尼位 (三色十三階制)の整備を行う。別当を勇退後、761年、近江・石山寺の造立に尽力し、764年僧正。華厳宗の宗祖。 いくつかの伝承がある。幼少期、金色の大鷲にさらわれ、東大寺二月堂前の大木にかけられたのを義淵に救われ、養育されたという。 ◆実忠 奈良時代-平安時代前期の華厳(けごん)宗の僧・実忠(じっちゅう、726-?)。詳細不明。男性。東大寺の良弁に華厳を学んだ。天平年間(729-749)後半頃、良弁の側近として東大寺の造営などに活躍した。763年-771年、大仏の光背(高さ11丈)を造り、大仏殿の天井を1丈上方に切り上げて光背を立てた。764年、巨大な露盤(高さ8丈3尺)を東塔に据えた。774年以降、良弁の死後に、東大寺の造営・財政を担当し修理別当になる。東大寺の目代、道鏡政権下で少鎮として引き続き、西大寺、西隆寺の造営にも従事した。観音寺に1世として入り、778年、五重塔を建てたという。最後は権別当になる。 寺院の傑出した造営技術者であり、東大寺の財政運営に大きな功績をあげた。難波の海中から十一面観音像を得て、東大寺二月堂の十一面悔過会(けかえ)(修二会[しゅにえ]、お水取り)に長く奉仕した。実忠が始めたともいう。 ◆迦爾米雷王命・朱智 古代、この地、綴喜(つづき)郡は、近江国坂田郡を根拠地とする豪族・息長氏(おきながうじ)の勢力地になっていた。 奈良時代、744年、息長氏と関わりある、息長山普賢寺(現在の大御堂観音寺の前身)が建立されている。 朱智神社(京田辺市)の祭神・迦爾米雷王命(かにめいかづちのかみ、朱智王)は、弥生時代の第9代・開花天皇の孫とされ、弥生時代、第14代・仲哀天皇の神功皇后(息長帯比売)の祖父に当るという。弥生時代の第11代・垂仁天皇(BC29-紀元後62)在位中に、この地を治め、子孫は朱智(すち)姓を名乗ったという。 ◆仏像 ◈本堂の本尊、美仏の「十一面観音立像」(172.2㎝/頭頂仏を含めて183㎝)(国宝)は、奈良時代、744年/8世紀後半 に良弁により安置されたという。厨子内に納められている。京都では数少ない天平年間[729-749] /8世紀後半)の仏像であり、木心乾漆(もくしん-かんしつ)像の数少ない例になる。全国に7体ある国宝指定の十一面観世音菩薩の一つとして貴重とされている。 漆箔であり、木心乾漆造の技法を用いている。木造の心木に漆(木屑漆[こくそ-うるし])を盛り上げている。最初に木彫りで形を造り、内刳りし木尿(こくそ、刻苧)を厚く盛り塑形した。漆の厚さは5㎜-2㎝になる。この手法は、脱活乾漆像に比すると安価・簡便になる。ただ、木彫像に比べると高価な漆を大量に使うため、時間も要し、高度な技術も必要になる。このため、木心乾漆の技法は平安時代前期以後は見られなくなった。 顔立ちは柔らかく温和で、髪先、指先まで繊細、写実的な表現を見せる。頭上に載せる10面は小ぶりの変化面になる。正面3面に「慈悲面」、左3面に「怒り面」、右3面に牙を見せる「激励面」、1面の「最悪大笑面」は諸困惑を笑い飛ばす意味を持つ。3面は当初のもので、ほか7面は木彫の後補になる。 左手に巧徳水が入る花瓶(水瓶)を持ち蓮華を挿す。右耳朶、右第5指以外の指は後補による。天衣、持物も後補による。天衣は両肩から垂れ、緩やかな弧を描き、腹前の裙は三角の折り返しがある。光背は円光、六重蓮華座に立つ。当初の蓮肉、敷茄子に蓮弁、反花(かえりばな)、八稜形の框を付け足している。 観音立像は、奈良・聖林寺(しょうりん-じ、奈良県桜井市)の十一面観音像を模したともいわれ、木心乾漆造の技法、形状、材質も酷似している。頭上の変化面も小さめで、本面両側の脇面も省略している。両像は、平城京の同じ官営工房で造仏され、観音寺の立像が後の作品ともいう。観音寺の立像は、聖林寺像の唐様式の模倣から脱し、和様、柔和、女性的な色合いを濃くした過渡期にあたる。 ◆建築 現在は、現代、1958年に建立の本堂と庫裏、鐘楼が建てられている。 最盛期には、東西1km一帯に、講堂、地蔵堂、五重塔など諸堂13、僧坊20あまりが並んだという。 いまは、本堂左手(西)の小山に五重塔の古塔跡があり、数個の礎石(心礎)を残すだけになっている。礎石は直径1.6m、中央に直径50cm、深さ5cmの窪みがある。 ◆竹送り 境内に「二月堂竹送り復活の地」の石標が立てられている。かつて行われていた竹送りの行事は長く途絶えていた。現代、1977年に結成された山城松明講社により復活した。 「竹送り」(2月11日)は東大寺(奈良市)二月堂の修二会行事の一つ「お水取り」(3月12日夜)の準備の一つになる。籠松明(かご-たいまつ)に使用される竹材を普賢寺地区から送り出す。講社員らは普賢寺地区の竹林から真直ぐの真竹を選び掘り出し、1kmの道程を担いで観音寺に移す。寺での道中安全の祈願後に、東大寺に陸送する。 修二会は、奈良時代、752年から始まり、十一面観音に対し日頃の罪を懺悔する十一面悔過の行事になる。3月1日から 2週間にわたって行なわれ、15日に満行になる。籠状の松明(直径 1m)は、スギ葉・薄板などで作られ、竹先(長さ6m)に付けている。修二会の期間中に、練行衆(れんぎょうしゅう)が二月堂に入る際の先導を務め、大松明を掲げ火の粉を振り撒きながら二月堂を駆け抜ける。 ◆年間行事 竹送り(2月11日)。 *室内の写真撮影は禁止 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『南山城の古寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『仏像』、『京都の仏像』、『京都の仏像 入門』、『絶対に訪ねたい!京都の仏像』、『京田辺大百科』、『京都府の歴史散歩 下』、『京都の地名検証』、『週刊 日本の仏像 第43号 観音寺 国宝十一面観音と蟹満寺・国宝釈迦如来 (京都)』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『日本の名僧』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|