|

|

|

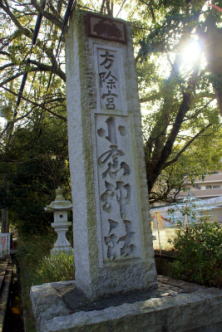

| 小倉神社 (京都府大山崎町) Ogura-jinja Shrine |

|

| 小倉神社 | 小倉神社 |

|

|

一の鳥居 一の鳥居 神額、「従一位小倉大明神」は小野道風筆という。    二の鳥居  割拝殿  拝殿  拝殿  本殿前の石段  本殿  本殿  本殿の裏、「小倉神社磐座、地磁波発生の処」  右より若宮、天照皇大神宮、八幡宮  龍王神社  稲荷神社  若宮神社  天満宮  熊野神社  やちまた宮  亀の手水  滝不動  御神木、樹齢500年-600年の樅と杉の巨木。 |

大山崎町の天王山の麓、小倉山山麓に小倉神社(おぐら-じんじゃ)はある。境内は久保川谷筋にあり、南東に直線状に続いている。乙訓地方で最も古い神社のひとつとされている。現在、大山崎町のみならず、長岡京市内(旧鞆岡郷)にも氏子を持つ。旧円明寺村の産土神になる。 祭神は、武甕槌神(たけみかづちのかみ)、齋主神(いわいぬしのかみ)、天兒屋命(あめのこやねのみこと)、比賣大神(ひめのおおかみ)を祀る。 式内社。平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「乙訓郡十九座 大五座 小十四座」の「小倉神社」に比定されている。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 奈良時代、718年、創建されたという。(社伝)。農耕神であり、穀霊のこもる倉を神格化したともいう。 平安時代、794年以後、平安京遷都に際し、御所の南西、坤の裏鬼門除けとして朝廷、皇族に崇敬された。 850年以来、神階授与に伴い、正一位小倉大明神と号した。 第60代・醍醐天皇(在位:897-930)の崇敬篤く、式内名神大社に列した。 安土・桃山時代、1582年、山崎の合戦に際し、羽柴秀吉は家臣・片桐祐作、脇坂陣内を遣わし戦勝を祈願したという。成就のため、以後、毎年米3000俵を寄進したという。他方、明智光秀は戦の前日6月13日に、社に火を放ち社殿が焼失した可能性もあるという。 江戸時代、幕府・徳川氏は御朱印地として山地20余野歩を寄進したという。 幕末、1864年、蛤御門の変では、徳川方が戦勝を祈願した。 近代、1868年まで、走田(はしりた)神社(長岡京市奥海印寺)の神輿が当社まで渡御していた。 1883年、郷社に列格した。 ◆建築 ◈「本殿」は、江戸時代後期に建立された。江戸時代後期、1811年、近代、1897年、1935年に修復されている。覆屋があり、向拝に木鼻、蟇股などに繊細な彫刻が施されている。三間社流造、檜皮葺。 ◈「拝殿」は、割拝殿になっている。近代、1972年に改築された。 ◆鳥居 「一の鳥居」は、江戸時代前期-中期、元禄年間(1688-1703)に建立された。額「従一位小倉大明神」は、平安時代の貴族・能書家の小野道風(おの-の-みちかぜ/とうふう、894-967)筆という。 「二の鳥居」は、江戸時代、元禄年間(1688-1703)に建立された。 ◆文化財 ◈小野道風筆という扁額「正一位小倉大明神」がある。 ◈拝殿の奉納絵馬「神幸祭板絵」がある。 ◈絵馬「角力絵(侠客奉納相撲板絵)」は、江戸時代後期、1827年に願主侠客・鱗形音吉の奉納による。 ◈絵馬「東山三十六峰図」は、江戸時代後期、1877年頃に、ろうけつ染作者・中山馬太郎の奉納による。 ◈江戸時代の本殿瑞石垣内の石灯籠がある。 ◈江戸時代とみられる神輿2基、鎌倉時代とみられる木彫隋神2体・木彫狛犬。 ◆神紋 神紋は「かにぼたん」になっている。 ◆小倉 小倉の語源については確定されていない。「御倉」であり、米穀を収納する官倉を意味したともいう。(『雍州府志』巻9)。 樹木生い茂る小暗い場所とも、磐座(いわくら)の転訛ともいう。 ◆宮座 かつて宮座が形成され、円明寺などを右座(宮本)、友(鞆)岡などを左座(旧宮本)と呼んだ。各座より1基の神輿を出していた。 宮年寄が3人ずつ選ばれ、一老、二老、三老と呼ばれた。宮年寄は両座で六人衆を構成し、祭事などを主宰していた。 ◆小倉能 江戸時代には、境内に能舞台と楽屋があったという。(江戸時代、『都市名所図会』)。祭礼の際には、能が演じられ小倉能といわれという。 ◆摂末社 熊野神社、八幡宮、天照皇太神宮、若宮社、天満宮、稲荷神社、龍王神社、若宮神社、やちまた宮、岩座神社(飛地境内)などが祀られている。 ◆古墳 背後の竹林の中に、鳥居前古墳がある。4世紀末の前方後円墳で、被葬者は小泉川流域を支配したとみられ、その後神格化され、当社との関連があるともいう。 ◆御神木 御神木として樹齢500年-600年の樅と杉の巨木がある。 ◆磁力波 本殿の裏に「小倉神社磐座、地磁波発生の処」とある。この付近で「磁力波」が発生しているという。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、宮座弓神事・鬼除弓神事(1月第2日曜日)、節分祭・鬼やらい・豆撒き(2月3日)、五ヶ村五穀豊穣祭・鬼除弓神事(2月11日)、種蒔き神事(2月13日)、春季例大祭・春祭り(5月3日)、八朔祭(9月11日)、秋祭り(11月3日)。 月次祭(毎月1日、15日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都おとくに歴史を歩く』、『水無瀬神宮と周辺の史跡』  |

|

|