|

|

|

| 寂光寺 (京都市左京区) Jakko-ji Temple |

|

| 寂光寺 | 寂光寺 |

|

|

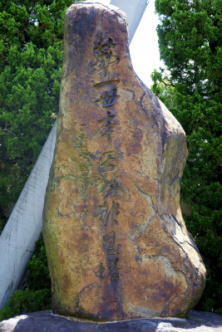

「碁道名人第一世本因坊算砂之旧跡」の石標   サルスベリ  サルスベリ  本堂、江戸時代、1776年建立  本堂  本堂  本堂  庫裏  書院   鐘楼  初代・算砂から2代・算悦、3代・道悦までの墓、、算砂辞世の句「碁なりせば 劫(こう)など打ちて 生くべきに 死ぬるばかりは 手もなかりけり」  「第一世本因坊報恩塔」の碑  【参照】囲碁「本因坊」発祥の地(京都市中京区藤木町 寺町通夷川上ル)  【参照】囲碁発祥の地、石の碁盤 |

寂光寺(じゃっこうじ)は「囲碁本因坊の寺」と呼ばれ、碁の本因坊ゆかりの寺になる。山号は妙泉山という。空中山(くうちゅうざん)ともいう。 顕本(けんぽん)法華宗本山、本尊は本門寿量(ほんもんじゅりょう)十界大曼荼羅。 日蓮宗京都16本山の一つ。京の通称寺霊場元札所、囲碁本因坊の寺。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1578年/1580年、妙満寺26世・久遠院日淵(にちえん)により創建されたという。当初は、開山の院号より、「空中山久遠院(くおんいん)」と号した。寺地は、出水通室町近衛町(上京区)にあった。 1579年、日淵が浄土宗との安土宗論に敗れ、弟子・日海が継ぐ。(「寂光寺文書」) 1585年、秀吉より洛北の一乗寺村に、4石の寺領が寄進される。以後、幕末まで安堵される。 1590年、豊臣秀吉の聚楽第造営に伴い、替地の寺町通竹屋町東(中京区久遠院前町)に移転になる。開基は、日淵に帰依した祇園御旅所の神主・降谷祐恵による。 1592年頃、京都法華宗十六本山中の、衰微した妙泉寺を境内に移転した。その後、合併した。 1597年、「寂光寺」の寺号が文献に記されている。 江戸時代、1708年、宝永の大火により焼失した。その後、幕府に替地を与えられ、現在地に移転して再興される。 近代、1939年、21世・秀哉が名跡を日本棋院に譲り、世襲制の家元制度は終焉した。 現代、戦後、妙泉寺を合併した。 2009年、旧地(中京区藤木町)に、「囲碁『本因坊』発祥の地」の駒札と石の碁盤が立てられた。 ◆日淵 室町時代後期-江戸時代前期の法華宗の僧・日淵(にちえん、1529-1609)。山城国(京都府)に生まれた。1535年、妙満寺・日詮に師事し、1577年、妙満寺26世になる。1578年、久遠院(現在の寂光寺)を創建する。1579年、浄土宗との安土宗論に仏心院日珖らと参加し敗れる。宗論には織田信長の策略があったという。80歳。 ◆日海 室町時代後期-江戸時代前期の僧・棋士・日海(にっかい、1559-1623)。算砂(さんさ)日海、本因坊算砂。京都の舞楽宗家・加納與助の子。8歳で叔父・日淵に師事し、出家した。堺・仙也(せんや)に囲碁を習う。1578年、織田信長に「まことの名人なり」と称された。1579年、寂光寺2世になる。1588年、豊臣秀吉の前で勝ち抜き扶持を与えられる。1592年、第107代・後陽成天皇より権大僧都の位を授けられ昇殿を許された。1603年、徳川家康に招かれ江戸に赴く。江戸に屋敷を与えられ、寂光寺・本因坊との間を行き来した。1608年、大橋宗桂と将棋対局、『本因坊碁経』を刊した。1611年、「法印」に叙せられる。1612年、幕府より俸禄を受ける。江戸で客死した。64歳。 家元本因坊家始祖、最高位の連絡係に任ぜられた。一世名人。辞世の句「碁なりせば劫なと打ちて生くべきに死ぬるばかりは手もなかりけり」。墓は寂光寺にある。 伝承として、囲碁に強い織田信長と手合わせし負かし、信長は師と仰いだという。1582年、本能寺の変の前夜、信長の前で対局し、「三コウ」(3つのコウにより、互いに取り続けても対局が終らない状態、無勝負になる)ができた。信長没後、三コウは不吉とされたという。 ◆建築 ◈「本堂」は、江戸時代、1776年に建立された。 ◈「書院」は、江戸時代、1716年に建立された。 ◆本因坊 江戸時代、幕府庇護のもと、本因坊は囲碁の家元扱いになる。本因坊家、算砂の弟子より井上家、安井家、林家が出て、四家による家元制度が確立した。 本因坊家4世・道策より江戸へ移る。この時、九段の「名人」を頂点とする段位制が確立する。歴代の院主は幕府の棋所を務めた。 1939年(1938年とも)に21世が名跡を日本棋院に譲る。以後は、世襲制の家元制度は終焉し、実力主義に移行した。1939年以来、本因坊戦が行われている。 ◆文化財 「日淵上人画像」、「本因坊算砂日海画像」。 関白近衛家より算砂へ贈られた「唐桑(からくわ)の碁盤」は、石は陶器製、盤は碁石入の箱を台にして組み立てる。 算砂愛用の「板盤」、「瀬戸物碁石」、「南蛮焼碁石」、「碁器」、「白磁呉須染付碁笥」、算砂の「囲碁狂歌」など囲碁関連の史資料がある。 ◆墓 本因坊初代・算砂、2世・算悦(さんえつ、1611-1658)、3世・道悦(どうえつ、1636-1727)の墓、4世・道策(どうさく、1645-1702)、5世・道知(どうち、1690-1727)の供養塔がある。 安土・桃山時代-江戸時代初期の棋士・僧・安井算哲(やすい さんてつ1590?-1652)の墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都古社寺辞典』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都隠れた史跡100選』、『京都はじまり物語』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都大事典』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|