|

|

|

| 宮川神社 (京都府亀岡市) Miyagawa-jinja Shrine |

|

| 宮川神社 | 宮川神社 |

|

|

|

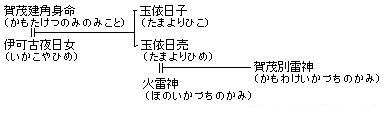

宮川の宮川神社(みやがわ じんじゃ)は、賀茂(鴨)氏ゆかりの神社といわれている。 『延喜式』神名帳の桑田郡「神野(かんの/かむの)神社」に比定されている。 祭神は、伊賀古屋姫命(いかこやひめ、伊可古夜日女)、誉田別命(ほんだわけのみこと、八幡大神)の二座になる。 ◆歴史年表 飛鳥時代、571年、誉田別命(八幡大神)は、宇佐八幡宮より神野山山中に遷し祀られたという。旧社地は、八幡平(はちまんだいら)という地名が今も残るという。 大宝年間(701-708)、宮川神社は、宮川の神尾山山中にあり、伊賀古夜姫命を鎮めたのが起源とされている。本殿の裏には、巨大な磐境があったという。 室町時代、1577年、明智光秀による丹波攻略の際に、光秀は八上城の波多野秀治・秀尚兄弟と合戦を交えた。その際に、両社とも焼失した。その後、里での落雷・不作が続いたという。 江戸時代、1647年、山麓の現在地に社殿は移され、二神を合祀し宮川神社に改められたという。 ◆賀茂伝説 『山城国風土記』逸文によれば、「久我国(こがのくに)の北の山基(やまもと)に定(しづま)り坐しき。その尓時より、名づけて賀茂と曰へり。賀茂建角身命、丹波(たにはの)国の神野神(かみぬの)、伊賀古夜日売(いかこやひめ)に娶(みあ)ひて生みませる子、名を玉衣日姫命と曰し、次を玉依日売と曰す。」とある。 賀茂建角身命は、丹波(たにはの)国の神野神(かみぬの)、伊賀古夜日売(いかこやひめ、伊賀古屋姫命、伊可古夜日女)と結婚し、玉衣日姫命、玉依日売(玉依姫命)の一男一女を産んだという。 祭神が玉依姫命の母神のため、玉依姫命を祀る下鴨神社との関係も深く、賀茂祭(5月15日)の行粧列には、毎年、氏子20人余りが奉仕している。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献 説明板、『京都府の地名』『京都の地名検証 3』 |

|

|

|

|

参道は長い塀がある。 |

|

拝殿 |

本殿 |

貴船大神 |

玉依姫命を祀る。母神が伊賀古屋姫命(いかこやひめ、伊可古夜日女) |

社の周囲は深い森に包まれ、巨岩も多い。 |

社殿のすぐそばを流れている清流。 |

|

|

| |

|