|

|

|

| 北向不動院 (京都市伏見区) Kitamukifudo-in Temple |

|

| 北向不動院 | 北向不動院 |

|

|

山門   山門    普賢菩薩、文殊菩薩、虚空菩薩、千手観音      本堂  本堂  本堂  本堂、毘沙門天  社務所、二階は渡廊になっている。  北向不動尊 北向不動尊 北向不動尊  護摩堂、大護摩厳修道場、北向不動尊  薬師如来     庫裏  十方地蔵尊、延命地蔵尊、安産地蔵尊、六体地蔵尊、町内安全地蔵尊   地蔵尊      毘沙門天  山王大権現、稲荷大権現  山王大権現  稲荷大権現  大日如来    不動滝    鐘楼、梵鐘  洗心水 |

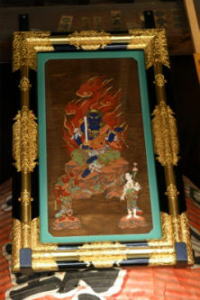

北向山不動院(きたむきさん-ふどう-いん)は、北向不動、北向のお不動さんとも呼ばれている。江戸時代には、「名不動」の一つとされた。山号は北向山。 天台宗の単立寺院、もとは延暦寺末寺だった。本尊は不動明王。 近畿三十六不動尊第22番霊場。 願い事祈願、病気平癒、試験合格、良縁祈願、家内安全、厄除けなどの信仰がある。 ◆歴史年表 平安時代、1130年、鳥羽上皇(第74代)の勅願により、鳥羽離宮内に創建された。開山は興教大師(覚鑁[かくばん] )による。王城鎮護のために、不動明王を北向に安置した。上皇は北向山不動院の名を贈り、勅願寺になる。 1155年、公卿・藤原忠実が中興し、播磨国大国の庄を寺領にする。また、不動院は、この年に安楽寿院に供養した不動堂の後身ともいう。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、復興した。 江戸時代、1712年、第113代・東山天皇の旧殿を移し、本堂にした。 ◆覚鑁 平安時代後期の僧・覚鑁(かくばん、1095-1144)。男性。俗姓は伊佐、法号は正覚房、諡号は興教(こうぎょう)大師。肥前(佐賀県)藤津の生まれ。平将門の末裔。13歳で、仁和寺成就院・寛助の灌頂を受ける。その後、醍醐寺、興福寺、東大寺で学ぶ。1114年、高野山に登り、往生院青蓮、最禅院明寂に師事した。1116年、紀州石手邑に伝法院を建立する。1121年、寛助僧正より伝法灌頂を受ける。1132年、鳥羽上皇(第74代)の臨幸を得て、初めて伝法大会(でんぽうだいえ)を行う。高野山に大伝法院を創建し、金剛峯寺座主を兼ねた。1134年、白河法皇(第72代)の詔勅により大伝法院座主になる。1135年、辞して密厳院(みつごんいん)に退居し、自性加持身説を唱えた。1140年、対立した高野山・金剛峰寺方の衆徒に襲われ根来山に逃れる。根来に学問寺の円明寺を建てた。著『五輪九字秘釈』『孝養集』など。紀州で没した。49歳。 新義真言宗派の祖、大伝法院流の祖、密厳尊者。浄土思想を取り入れ真言教学を再興する。観法、教育制度の伝法大会を確立した。 ◆鳥羽 天皇 平安時代後期の第74代・鳥羽天皇(とば-てんのう、1103-1156)。男性。名は宗仁(むねひと)、法諱は空覚。京都の生まれ。父・第73代・堀河天皇、母・贈太政大臣・藤原実季の娘・苡子(いし) 。1103年、生後7カ月で立太子になる。1107年、5歳で即位する。祖父・白河法皇による院政が敷かれた。藤原忠実が摂政になる。 1113年、元服する。1123年、祖父・白河上皇により、子・顕仁(あきひと)親王(第75代・崇徳天皇)に譲位されられた。顕仁親王は白河上皇と鳥羽上皇中宮・待賢門院璋子との間の子と噂された。鳥羽上皇は、崇徳天皇を「叔父子」として嫌う。「新院」と呼ばれ、鳥羽離宮を居所にする。1129年、白河法皇の没後、治天の君(院と天皇の二重権力の競合併存)として院政を始める。1141年、出家し、空覚と称した。崇徳天皇に譲位させ、1142年、待賢門院璋子を遠ざけ、寵愛した家格の低い美福門院(藤原得子)との間の子・躰仁(なりひと)親王(第76代・近衛天皇)を3歳で即位させた。1155年、崇徳上皇と対立し、美福門院、藤原忠通らと謀り、異母兄・雅仁(まさひと)親王(第77代・後白河天皇)を皇位につけた。以後、皇位継承をめぐる朝廷内を二分しての対立になる。1156年、鳥羽天皇の没後9日目に、保元の乱が起きた。崇徳方は敗れ、崇徳上皇は讃岐に流される。 崇徳天皇(在位:1123-1142)、近衛天皇(在位:1142-1155)、後白河天皇(在位:1155 -1158)の3代28年にわたり院政を行う。藤原忠実の政権再登用後、摂関家を院近臣として従属させた。荘園公領制を確立し、荘園などを集積した。伊勢平氏を政権の基盤に取り込む。仏教に深く帰依し、最勝寺、六勝寺などを創建する。熊野参詣は23回行う。催馬楽(さいばら)、音律に通じた。京都で没した。54歳。 陵墓は安楽寿院陵(伏見区)になる。 ◆藤原 忠実 平安時代後期の公卿・藤原 忠実(ふじわら-の-ただざね、1078-1162)。男性。通称は知足院殿、富家(ふけ)殿。父・関白・師通。祖父・師実の養子となる。知足院、富家殿と号した。1097年、権大納言、1105年、堀河天皇の関白、1107年、鳥羽天皇の摂政、太政大臣、関白と昇る。娘の泰子(高陽院)の鳥羽天皇入内問題では白河法皇と対立、一時宇治に隠遁する。その後、1129年、朝政に復帰する。だが、長子・忠通と対立、1140年、出家した。1156年、保元の乱では藤原頼長方に付き、その後は知足院に籠居した。日記『殿暦』、大外記中原師元に筆録させた『中外抄』がある。85歳。 ◆仏像 ◈本堂の本尊「不動明王」(重文)は秘仏とされている。右足を下した半跏不動明王像であり、一願不動として知られている。平安時代、覚鑁が自ら仏師・康助に刻ませたという。また、鳥羽上皇(第74代)の勅願により、覚鑁自らが彫ったともいう。病床の上皇の夢枕に現れた姿を表しているという。王城鎮護のため北向に安置されたという。兵火、災害のたびに難を逃れてきた。1月16日(上皇誕生日)の採灯大護摩供では開扉される。 ◈安置されている諸仏は大聖歓喜天、薬師如来、役行者、歯神地蔵、火頭鳥素沙摩明王、安産地蔵尊、延命地蔵尊、六体地蔵尊(南北朝時代)、山王大権現、陀枳尼天などがある。 ◈五大力尊は、水不動(護摩壇安置、本尊の写し)、降三世夜叉明王、軍茶利夜叉明王、大威徳夜叉明王、金剛夜叉明王になる。 ◈十二支守り本尊は、千手観世音菩薩(子)、虚空蔵菩薩(丑・寅)、文殊菩薩(卯)、普賢菩薩(卯・辰)、勢至菩薩(午)、大日如来(未・申)、不動明王(酉)、阿弥陀如来(戌・亥)になる。 ◆建築 ◈本堂は、江戸時代中期、1712年に第113代・東山天皇の旧殿を移築した。 ◈護摩堂、大護摩厳修道場がある。 ◆文化財 鐘楼の梵鐘は、江戸時代前期、1694年、京釜師 ・名越浄味(なごし-じょうみ)によって鋳造された。江戸時代、第112代・霊元天皇皇子・済深親王の銘「二品済深(にほんさいしん)親王」がある。 ◆松 鳥羽上皇遺愛という松がある。 ◆年間行事 御開扉特別加持祈祷(開基・鳥羽天皇の生誕日であり、秘仏の本尊が開扉される。一願の護摩の煙にあたると1つだけ願い事が叶うとされる。)(1月16日)、星祭採灯大護摩供(2月節分)、山王祭(5月16日)。 毎月3日、16日、28日は御縁・護摩供。 *年間行事は中止、日時変更の可能性があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都のご利益手帖』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|