|

|

|

| 衣手神社(三宮神社)・衣手の森 (京都市右京区) Koromode-jinja Shrine |

|

| 衣手神社 | 衣手神社 |

|

|

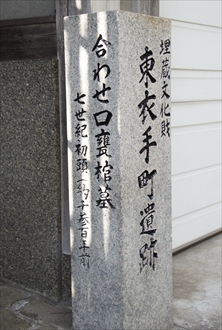

「衣手森」の石碑    拝殿  拝所  本殿  本殿  不明、野宮社?  不明       手水舎   手水舎  愛宕常夜塔  「右 松尾 梅の宮 左 郡 衣手社 かつらみち」の道標、近代に建立。   【参照】「東衣手町遺跡」の石標  【参照】東衣手町の町名板 |

桂川の東岸、衣手町(ころもで-ちょう)にある三宮神社(さんのみや-じんじゃ)は、衣手神社(ころもで-じんじゃ)、衣手社とも呼ばれている。 松尾大社の境外末社であり、松尾祭の際の御旅所になっている。旧郡村(こおりむら)の産土神として崇敬された。 祭神は開拓の神の玉依姫命(たまよりひめのみこと)、農業、諸産業の神の羽山戸神(はやまとのかみ)を祀る。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 古くより、郡村(こおりむら)の産土神として玉依姫命を奉斎する三宮神社が祀られていた。 江戸時代、1679年、現在の本殿が再建された。 1852年、現在の拝殿が建立される。 近代、1875年、松尾大社の境内末社・衣手社(羽山戸神)を合祀し、衣手社の神輿の御旅所とした。 1878年、衣手神社と改める。 1930年、大修理により現在の神輿庫、社務所が改築された。 ◆末社 野宮社・天照大御神(あまてらすおおみのかみ)、八王子社・素戔鳴尊(すさのおのみこと)の御子神、諏訪社・建御名方神(たけみなかたのかみ)、幸神社・道祖神、山王社・日吉神を祀る。 ◆衣手の森 歌枕の「衣手の森(杜)」の地という。藤原定家は「ほととぎす声あらわるるころもでのもりの雫を涙にやかる」(『拾遺愚草』)と詠んだ。 松尾社の七摂社の一つ、衣手社の旧地は衣手の森にあった。かつて「三大森」(ほかに糺の森、藤の森)のひとつに数えられた。 上代、衣出(そで)、衣手(そで)は袖を意味した。衣手の森の由来について、森を衣にたとえ、四季の移ろい、紅葉の美しさを形容したためともいう。 森のあった場所については確定していない。桂川右岸の松尾大社の近郊(東南300m、桂川右岸)とも、松尾と嵐山の間、桂川左岸の現在の衣手町付近ともいう。その後、桂川の氾濫により社殿流出し、現在地に遷されたという。 境内には、ケヤキ、ムクノキの大木が残る。 ◆東衣手町遺跡 境内の南の民家門脇に、「東衣手町遺跡」の小さな石標が立てられている。現代、1986年に飛鳥時代、7世紀初頭の須恵器(甕)「合わせ口甕棺墓(かめかんぼ)」が発見された。 ◆歩射祭 歩射祭(3月初旬)は奉射祭、「オマトウ [的] 」とも呼ばれる。神前で一年の豊作を祈願し、的に矢を射り、矢の当たり方により豊凶を占う。 かつて祭礼は3月1日に行われ、12人で構成した大仲間、新仲間、年長者6人で執り行った。式終了後は「お渡り」と唱え、行列し鏡餅を念仏寺内の子安地蔵に納めていた。 衣手社の神輿を安置する。神幸祭は「おいで」とも呼ばれる。当社は松尾祭の御旅所であり、郡地区、葛野地区の轅下(ながえした、門下)による神輿お渡りが行われる。神幸祭(4月20日)以後の最初の日曜日より、還幸祭(おかえり)(神幸祭後21日目の日曜日)まで、当社に神輿が置かれている。 ◆年間行事 歩射祭(3月初旬)、神幸祭(4月20日)、還幸祭(おかえり)(神幸祭後21日目の日曜日)、秋季例祭(新穀を神前に供え豊作御礼の神事を行う)(10月中旬)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、「衣手神社由緒」、『京都 神社と寺院の森』『昭和京都名所図会 4 洛西』  |

|

|

| |

|