|

|

|

| * | |

| 崇仁の名の由来と銭座場跡の碑 (京都市下京区) Origin of the place name “Sujin” |

|

| 崇仁の名の由来と銭座場跡の碑 | 崇仁の名の由来と銭座場跡の碑 |

|

|

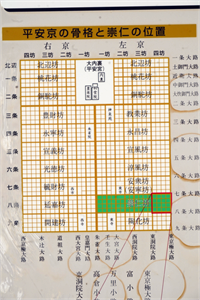

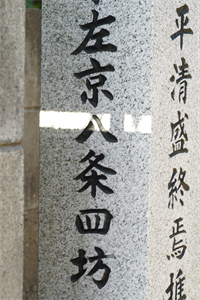

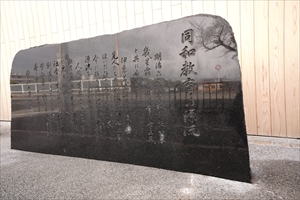

「崇仁の名の由来と銭座場跡の碑」  平安京の条坊、「八条四坊」は右下の赤枠部分、碑の説明板より  「崇仁四坊」、碑の説明板より  碑のすぐ北にある「左京八条四坊」の石標  「東之町」の町名板  【参照】「正しく強く明るく」の碑(1981年)、(京都市立芸術大学芸術資源研究センター) 【参照】「正しく強く明るく」の碑(1981年)、(京都市立芸術大学芸術資源研究センター) 【参照】「同和教育の源流」の碑(京都市立芸術大学芸術資源研究センター)  【参照】崇仁地区  【参照】崇仁地区 |

下京区東之町の一角に、「崇仁(すうじん)の名の由来と銭座場跡(ぜにざば-あと)の碑」が立てられている。 この地は、かつて平安京の坊名「崇仁坊(すじん-ぼう)」に当たる。後に銭座場(ぜにざ-ば)、銭座跡村(銭座村)が生まれ、さらに崇仁地区(学区)の呼称になった。 ◆歴史年表 平安時代、この地には平安左京の坊名、崇仁坊(すじん-ぼう)があった。 江戸時代、1698年、銭座場(ぜにざ-ば)は現在の下京区東之町・西之町付近にあり銅銭の製造所だった。 1709年、鋳造所は停止される。 1731年、旧11月、京糸割符仲間が手放した銭座場跡に賑給村開設を願い出る。村は以後、銭座跡村(銭座村)と呼ばれ、崇神学区南部の始まりになる。 近代、1929年、4月、京都市の行政増設にともない、学区名を「崇仁(すうじん)」に改称する。学区は「崇仁地区」と呼ばれる。 ◆崇仁坊 平安京の条坊制では、東西の大路により区画された列は「条」、南北の大路により区画された列は「坊」と呼ばれた。条は北辺と一条から九条まであり、坊は左京・右京の各々に一坊から四坊まであった。 南北の大路により区画された崇仁坊(すじん-ぼう)は、平安時代の平安左京の坊名であり、平安京二十坊の一つに数えられた。左京八条坊を示し、北は七条大路、南は八条大路、西は東洞院大路(朱雀大路)、東は東京極大路に挟まれた四坊六四町の総称だった。 崇仁坊は右京八条坊の延嘉坊(えんか-ぼう)に対応した。崇仁坊は左京七条の安寧坊(あんねい-ぼう)の南、左京九条の陶化坊(とうか-ぼう)北に位置した。崇仁坊内の東西には塩小路、八条坊門小路、梅小路の3つの通りがあった。 崇仁四坊は、現在の下京区東之町・西之町付近になる。 ◆銭座場・銭座跡村 中世-江戸時代前期に、「永楽銭」などの中国渡来の銭貨・新鋳銭が大量に通用した。銭質の高下により次第に銭価の高低が生まれる。江戸時代前期、1636年-幕末まで、幕府の許可を得て江戸以外にも全国各所8カ所に設けられた銭座などで、江戸時代の代表的な銅銭貨「寛永通宝(かんえい-つうほう)」が鋳造される。以後は、銭貨の流通は円滑になった。ただ、鋳造期間が長く、鋳造所も複数だったため銭貨は数百種に及んだ。江戸時代中期、1768年に「文字銭(ぶんじ-せん)」が登場した。その後、素材の銅が不足し、1739年に鉄「一文銭」、1768年に4文通用の真鍮「四文銭」、1860年に精鉄「四文銭」などが発行された。 江戸時代前期、1698年に京都の銭座場(ぜにざ-ば)は、現在の下京区東之町・西之町付近に設置されている。銅銭の製造所であり、当初は6,400坪(21.1万㎡)の広さがあり、寛永通宝を製造した。 江戸時代前期-中期、宝永年間(1704-1711)に、幣制の混乱・銅貨払底により両替屋らは不当な利益を得ていた。このため、江戸幕府は貨幣流通の円滑化を目的とし、新たに「宝永通宝(ほうえい-つうほう)」の鋳造を命じた。 1705年に京都の製造所は480坪(1586.7㎡)に拡張されている。1708年旧1月、勘定奉行・荻原重秀の建策により、七条の銭座で宝永通宝が鋳造・発行された。銅貨には「永久世用」と鋳出され大型の十文銅銭だった。鋳造は京都の糸割符仲間年寄の長崎屋忠七、菱屋五兵衛、鮫屋三郎右衛門、清水宗仙が請け負っている。鋳造高の5割を幕府に上納させ幕府の財源収入をはかった。ただ、十文通用の大銭は持ち運びに不便なため評判は悪く、人々の不慣れもあり、翌1709年旧1月に鋳造は中止された。 その後、江戸時代中期、1731年旧11月に、京都の京糸割符仲間が手放した銭座場跡に、天部村年寄・源左衛門と六条村年寄・与三兵衛は、賑給村の開設を願い出る。村は「銭座跡村(ぜにざば-むら、銭座村)」と呼ばれ、後の崇神学区南部の始まりになる。 現在、下京区下之町(柳原銀行記念資料館前)には「銭座場跡」の石標が立つ。 ◆崇仁小学校 碑の立つ現在地の北西に、坊名に因んだ「崇仁尋常小学校」(下京区川端町)があった。 近代、1873年に、当初は西光寺(愛宕郡柳原荘)内に前身が創設されている。1874年には「柳原荘校」と称した。1889年に学区域が紀伊郡に編入され、町名が柳原町になる。1910年には現在地に新築移転している。1918年には京都市に編入され、「崇仁尋常小学校」と改称されている。 現代、1947年に「崇仁小学校」になった。2009年に「京渉成小学校」(下京区皆山町)に統合され、崇仁小学校の名は消滅した。 なお、2014年4月に、崇仁小学校跡地には「京都市立芸術大学芸術資源研究センター」が開設されている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「崇仁の名の由来と銭座場跡の碑」の説明板、柳原銀行記念資料館、『平安時代時史辞典』、『京都大事典』、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「京都市立芸術大学芸術資源研究センター」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|