長屋門

「国登録有形文化財」のプレート

長塀

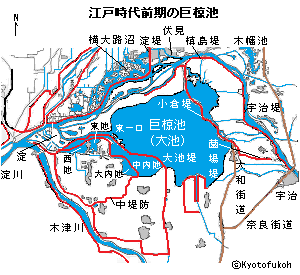

【参照】江戸時代前期の巨椋池、赤い実線は堤防、東一口は池の西端になる。 |

久御山町北西部の東一口(ひがし-いもあらい)の高台に、旧山田家住宅(きゅう-やまだけ-じゅうたく)はある。かつての巨椋池(おぐら-いけ、大池)の西畔に位置していた。

◆歴史年表 江戸時代、1751-1829年/18世紀末-19世紀初め頃、旧山田家住宅は建てられたとみられている。

現代、2010年、4月28日、主屋・長屋門・長塀は国登録有形文化財に登録された。

2013年、所有者・第24代当主・山田賀繼(やまだ-よしつぐ)により、旧住宅は久御山町に寄贈されている。8月1日より、町の文化財として管理している。

2015年より、長屋門・長塀の保存修復工事が行われた。

2017年、4月より、一般公開が始まる。

◆山田家 山田家は本山田とも呼ばれた。江戸時代に、淀川・巨椋池の漁業者の代表だった。漁業権の総帥として、御牧郷(みまきごう)13カ村をまとめる大庄屋だった。

◆鶴沢 探索 江戸時代中期-後期の画家・鶴沢 探索(つるさわ-たんさく、?-1797)。詳細不明。男性。名は守煕。父・鶴沢探鯨(たんげい)。狩野派鶴沢家3代。円山応挙(1733-1795)の最初の師ともいう。法眼。作品に興福院障壁画がある。

◆建築 旧山田家住宅は、旧巨椋池の西畔に位置しており、水害対策として石垣上に築かれた。敷地は東西40m、南北30m、敷地面積1500㎡になる。

◈「長屋門」(登録有形文化財)は、江戸時代中期、1751-1829年に建てられた。近代、1918年に改修されている。2015年より屋根の修復が行われた。

敷地北辺の石垣上に建てられ、武家屋敷のような重厚大型の長屋になっている。飾り瓦を棟にのせた本瓦葺であり、組棟の上段に松葉菱、下段に「丸に五つ引き」家紋の瓦が組み込まれている。両妻は張り、外壁は武者窓・与力窓を構え、腰を簓子下見板張とし、軒は出桁造で漆喰塗(塗籠め仕上げ)している。東寄りに門口(5.4m、3間)を開き、総欅造の扉を付けている。その東西に居室(供待の間)・物入などを配している。

木造平屋建、入母屋造、本瓦葺、東西桁行27m(15間)、南北梁間4/4.5m(2間半)、建築面積107㎡。

◈「長塀」(登録有形文化財)は、江戸時代中期-後期、1751-1829年に建てられた。塀は、長屋門の東端から敷地北東辺沿いに延び、角地は折曲っている。長屋門と一連の切石積石垣上に建っている。外壁は、長屋門と同様に腰を簓子下見板張とし、軒は腕木とも漆喰で塗り込めている。

木造、切妻造、本瓦葺、延長20m。

◈「主屋(しゅおく)」(登録有形文化財)は、敷地の中央に北面して建つ。 江戸後期、 1751-1829年に建てられ、現代、1947年に改修されている。規模は当時の3分の1ほどに縮小された。

上質な造りの近世民家になる。四周に下屋をめぐらし、正面中央に入母屋屋根・千鳥破風の玄関を構える。左に台所口がある。内部は式台を備えた玄関、西寄りに土間、東側に六間取を設ける。座敷の座敷飾り・網代・鯉の彫刻欄間などの意匠が残る。

なお、2023年時点で、主屋は北西方向に傾いており、式台玄関の柱もやや傾斜している。このため、今後、地盤調査などが行われる。2025年度に久御山町は、耐震工事などの対策に乗り出す。

木造平屋建、入母屋造/切妻造、桟瓦葺、東西桁行19/20m、南北梁間12/13m、建築面積174㎡。

◆文化財 ◈主屋の居室部に、雲竜が描かれた襖絵がある。江戸時代中期-後期の画家・京狩野鶴沢派3代・鶴沢探索(?-1797)の落款がある。

◈長屋門に整備された展示室があり、旧山田家、巨椋池に関する資料などがある。

第24代当主・山田賀繼の祖父・賀誠が、近代、1914年-1924年に撮影した写真が残されていた。巨椋池の風景とともに、内水面漁業の様子も撮影されていた。冬期の柴木を使ったシタキ漁、エリ漁、鴨猟も行われていた。小型のコブネ(ヒトカワブネ)、舟着場・橋板、周辺での梨栽培、稲作の様子も写されていた。

◆一口 付近の地名「一口(いもあらい)」は、久御山町の旧巨椋池西岸の大堤防周辺の地名であり、東一口、西一口の2つの集落に分かれている。一口について口碑には、この地は三方が沼であり、入口が一方しか開いておらず一口になったともいう。

中世(鎌倉時代-室町時代)には「芋洗(いも-あらい)」と記していた。芋洗の初見は、鎌倉時代前期、1221年の『吾妻鏡』になる。近世(安土・桃山時代-江戸時代)にはすでに「一口」と記されている。この間の用字の変化については不明。

東一口地区は、旧巨椋池西岸の大堤防片側に盛土して造られた。東西に細長い集落(全長1300m、最大幅100m、最小幅27mほど)を形成していた。一戸一棟であり古くは草葺平屋の母屋が、狭い庭を持つ形で建ち並んでいた。

一口は、古くより淡水漁業が盛んな土地柄だった。住民は禁裏供御人(きんり-くごにん、室町時代に生まれた朝廷を本所とし、主に食料品を扱う座商)の流れを汲むとされた。網代(あじろ、漁場)の支配者であり、漁協特権は朝廷か石清水八幡宮(八幡市)より与えられていたという。また、飛鳥時代の第31代・用明天皇(?-587)作の短冊を咥えた鯉を、魚の市の漁師が捕まえた賞として、淀川水域一帯の漁業権を得ていたとの伝承もある。

平安時代の鳥羽法皇(第71代、1103-1156)もこの地に、漁業権を許すという綸旨を与えたという。範囲は、東は津軽、西は櫓櫂(ろかい、和船に備わっている「ろ」と「かい」)の及ぶ範囲というものだった。このため、漁師は巨椋池・淀川・その支流とともに、洪水時には櫓・櫂の及ぶ範囲で、公私の土地・田畑の区別なくその上での漁業も許されていた。

安土・桃山時代、1601年には徳川家康(1542-1616)より巨椋池漁業に対する鑑札が出されている。

◆巨椋池 かつて、一帯には巨大な湖沼の巨椋池(おぐらいけ/おぐらがいけ/おぐらのいけ)が存在していた。洪積世(170万年前-1万年前)に、京都盆地など瀬戸内低地帯に広がっていた水面の一部が取り残されたと考えられている。現在の久御山町北東部、京都市伏見区南部(向島)から宇治市西部(槙島町・小倉町)一帯にあった。規模は東西4km、南北3km、周囲16km、水深

1.7/1.5m、湖面標高11.4m、面積は794haあった。

京都盆地の最低地のため、北から桂川・南から木津川・東から宇治川という三つの大河川が巨椋池に流れ込み、淀川を経て大阪湾へ注いでいた。このため、巨椋池は流入河川により土砂の埋積を受け続け、度々洪水が頻発した。

広大な沼地の巨椋池は『万葉集』に「巨椋の入江」とある。古代-中世に池の西端部には与等(淀)津、東岸に宇治津・岡屋おかのや津、北方に前滝津などが開かれ、水上交通の要衝地になっていた。池畔は早くから耕作地化され、条里遺構が旧湖岸線に及んでいた。少雨でも農地は冠水し、農業には適していなかった。巨椋池での淡水魚漁業は盛んであり、コイ・フナ・ナマズ・ウナギなど40種類の魚類、タニシ・シジミなどの貝漁も行われていた。

安土桃山時代の1594年に、豊臣秀吉(1536-1598)は伏見桃山城の築城を始めた。伏見城下を洪水から守るために、宇治川を巨椋池と切り離す付け替え大事業を行う。宇治川は槙島堤により北へ迂回させ、伏見城下の南に現在の観月橋が架橋され、太閤堤の上に京都-奈良を結ぶ大和街道が造成された。ただ、秀吉は、大坂を洪水被害から守るために、巨椋池を「遊水地」とし残し、あえて宇治川と巨椋池とを完全に分離しなかった。

江戸時代にも、巨椋池は淀付近で三河川の合流点と繋がったままであり、増水時には必ず甚大な被害が出た。江戸時代初期の木津川付替え工事も、根本的な解決にはならなかった。幕府は商人・土木事業家・川村瑞賢(1618-1699)を派遣し、淀川の浚渫・付替えなどの治水工事は行っている。

近代に入り、1868年に伏見と大阪の間に蒸気船が就航し、淀川筋の水路改修工事が必要になる。さらに、1885年の淀川の水害、1896年にも大きな洪水被害も続いた。

1890年に、オランダ人土木技師ファン・ドールン(1837-1906)らの淀川改修工事が完了した。ただ、翌1891年には大規模な水害が発生する。1905年に土木技術者・沖野忠雄(1854-1921)の考案した南郷洗堰が完成している。瀬田川を浚渫し川幅を広げ、巨大な堰を設置することで琵琶湖の水位を安定させた。宇治川の流量を調節できるため、巨椋池の遊水池としての役割はようやく終焉し、三川の合流部分の付替え工事が可能になった。

1906年に、巨椋池は宇治川と切り離された。宇治川の旧流路は淀の町の北側を経て桂川に合流していた。新水路により、三川の合流地点は下流へと移転され、川幅も広げられ、新流路には両岸に築堤も築造された。

巨椋池は独立湖になり、新たな問題が生じている。水の循環を失い、水質悪化が進行している。1927年には、巨椋池沿岸19カ村がマラリア流行指定地にされた。周辺農家にも影響を及ぼし、漁獲量も減った。

1932年に、国内初の国営干拓事業として、巨椋池干拓の実施が国会で可決される。1933年から事業が着工された。宇治川の傍らに排水機場が設けられ、排水ポンプ10台により干拓陸地800ha(うち農地634ha)が生まれた。1934年には、一口に淀川に通じる排水口になる強力な電力排水ポンプが設置された。干拓地以外の周囲の農地1260haの用排水改良も行われ、干拓田には道路・用排水路が整備された。1941年に巨椋池干拓事業は完了している。

現代、1948年には、全ての干拓田の払い下げが完了し、周辺農家約500戸は今までの2倍の1.6haを持つ自作農になった。戦中を挟み新農地は、3万石(4500t)の収穫を記録している。ただ、1953年の水害の際には干拓地が再び水没している。昭和40年代(1965-1974)以降は、干拓地での宅地化・工業用地化が進んでいる。

現在でもポンプによって常に排水されている。

❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。

❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。

❊参考文献・資料 ウェブサイト「久御山町」、「くみやま文化・歴史ガイド 久御山」、久御山町郷土史会・久御山町教育委員会の説明板、ウェブサイト「国指定文化財等データベース」、『昭和京都名所図会

7 南山城』、ウェブサイト「山田家所蔵の巨椋池関係写真について」、ウェブサイト「 巨椋池干拓事業巨椋池-京都府」、『京都府の地名』、ウェブサイト「コトバンク」

|