|

|

|

| 丹波兼康住居跡 (京都市上京区) Site of Tamba no,-Kaneyasu Residence |

|

| 丹波兼康住居跡 |

丹波兼康住居跡 |

|

|

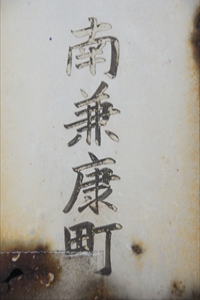

「北兼康町」の町名  「南兼康町」の町名 |

兼康町(かねやす-ちょう)は今出川通を挟み北兼康町、南兼康町がある。 兼康町に、南北朝時代-室町時代の医師・丹波兼康が居住していたという。 ◆歴史年表 南北朝時代-室町時代、この地に医師・丹波兼康が居住したという。 ◆丹波兼康 南北朝時代-室町時代の医師・丹波兼康(たんば-の-かねやす、?-?)。詳細は不明。平安時代中期の医家・丹波康頼(やすより、912-995)の後裔、丹波冬康の孫。侍医として朝廷に仕えた。典薬頭(てんやくのかみ)を勤め、口科を専門にしたという。 従五位下。日本初の口歯科専門医とされ、治療法は兼康流として代々伝えられた。 ◆丹波家 平安時代中期の医師・康頼(912-995)の子孫は、代々侍医として朝廷に仕え、典薬頭(てんやくのかみ)・施薬院使(せやくいんし)を兼ねた。 口中科医・口歯科医は、南北朝時代-室町時代の兼康、室町時代の親康に始まるという。 兼康の直系には、江戸時代の徳川幕府に医官として仕えた医官・金保(かねやす)家がある。兼康の後裔の頼元(よりもと)、その養子・玄泰(はるやす)の子孫に当る。姓の「金保」は、家康の「康」の字を避けて姓を改めたためという。口中科とともに、本道科(内科)も行っていた。さらに姓を多紀に改め、「躋寿館」を創設し後進の教育にも当った。 それより5代目の元孝(もとたか/多紀[たき]、1695-1766)は、奥医師(おくいし、将軍・奥向きの人々の診療を担う)になり8代将軍・徳川吉宗に重用された。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京 no.55』、ウェブサイト「京都における歯科医学の先駆者たち」、ウェブサイト「コトバンク」  |

南兼康町 〒602-0941 京都市上京区南兼康町 |

|

|

|