|

|

|

| 平安京北西域・漆室跡 (京都市上京区) Heian Palace Site of Northwest area |

|

| 平安京北西域・漆室跡 | 平安京北西域・漆室跡 |

|

|

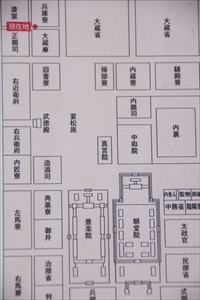

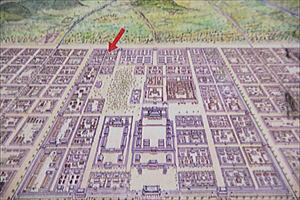

京都市考古学資料館の説明板  現在地は赤字部分、左下に正親司、説明板より  赤い矢印部分が現在地、中央下に朝堂院、説明板より |

仁和寺(にんなじ)小学校の正門南に、「平安京北西域(へいあんきゅう-ほくせい-いき)と漆室跡(うるしむろ-あと)」の説明板が立てられている。 付近は、平安時代の平安京の北西域に当たり、複数の官司(かんし、役所)が置かれていた。 ◆歴史年表 平安時代、校内南寄りに正親町(おおぎまち)小路の延長路を挟み、北側に漆室(うるし-むろ)、南側に正親司(おおきみ-の-つかさ)が配置されていた。 鎌倉時代以降、平安宮は荒廃し内野のと呼ばれた。 安土・桃山時代、1587年、豊臣秀吉は旧平安宮北東に聚楽第を造営した。 江戸時代、1603年、徳川家康は旧平安宮南東に二条城を築いた。 現代、2006年、8月-9月、京都市埋蔵文化財研究所により、この地での発掘調査が行われた。正親司の区画・施設とみられる遺構を確認した。 2013年、京都市考古学資料館により説明板が設置されている。 ◆正親司 現在の仁和寺小学校の地点は、平安宮の北西部に位置していた。平安時代には、現在の校内南寄りに東西通の正親町(おおぎまち)小路の延長路があった。その東側に南北通りの西櫛笥(にしくしげ)小路の延長路が通っていた。現在地は2つの小路交差点の東側、正親町小路上にに位置していた。 平安宮の正親司(おおきみ-の-つかさ/おおきんだち-の-つかさ)は、現在地の南西に位置した。西限が西大宮大路に接し、正親司の北側に漆室、北東に兵庫寮(ひょうご-りょう/つわものくら-の-つかさ)、南側に右近衛府(うこんえ-ふ)、東に大蔵庁(おおくら-ちょう)があった。 ◈「正親司」は、 律令制での官司の一つだった。宮内省に属し、天皇の2世以下4世以上の親族名籍を管理していた。季禄、時服の被支給者を確定し下賜に携わった。職員に正(かみ)・佑(じよう)(判官)・大少令史(さかん、大主典)・使部・直丁などがあった。 采女司(うねめ-の-つかさ)と併置されていたともいう。 ◈「漆室(うるし-むろ)」は、漆製品を製作する工房だった。 ◈「兵庫寮(ひょうご-りょう/つわものくら-の-つかさ)」は、2つの小路の交差点北東側にあった。 律令制で、兵器・儀仗(ぎじょう)を管理し、出納・製造修理・曝涼(ばくりょう)、軍事用音楽の教習などを司った官司だった。左・右に分かれ、それぞれに職員は頭(かみ)・助(すけ)・大允(だいじょう)・少允・大属(だいさかん)・少属・使部(しぶ)・直丁(じきてい)などがあった。別に天皇御料の兵器を管理した内兵庫司があり、正・佑・令史などが置かれた。平安時代前期、808年に、内兵庫司を廃して左・右兵庫寮に併合し、896年に、左・右兵庫寮・造兵・鼓吹を併合し、兵庫寮とし兵部省の管轄下に置く。 898年に、旧に復している。 ◈「大蔵廰(庁)(おおくら-ちょう)」は、南東側に配置されていた。諸国の税である調(ちょう)・庸(よう)・雑物を収めていた。その東に大蔵省があった。 大蔵省は、律令制の八省の1つであり、諸国の税である調・庸ほか、銭・金銀・珠玉などの出納保管、物価、度量衡、器具・衣服の製作を司った。職員は卿・大輔・少輔・大丞・少丞・大録(さかん) ・少録、ほか国庫の職員、手工芸の技術者などがあった。 律令制下では、予算編成権などが民部省に移り、重要視されなくなる。 ◆遺跡 鎌倉時代以降、平安宮は荒廃し内野と呼ばれている。安土・桃山時代、1587年、旧平安宮北東に豊臣秀吉は聚楽第を造営している。江戸時代前期、1603年には、南東に徳川家康は二条城を築いた。その後も再開発により寺院、人家が密集し、平安宮後の大半の遺構は破壊された。 これまでに正親司内で、2例の発掘調査・立会調査が実施されている。 ◈仁和小学校南西の調査では、平安時代前期の溝・柱穴と後期の溝が見つかっている。 ◈仁和小学校内の調査では、後世の粘土採取による撹乱が激しく、明確な遺構は出土しなかった。 ◈現代、2006年8月10日-9月15日の京都市埋蔵文化財研究所により、仁和寺小学校の南西(京都市上京区下長者町通七本松西入鳳瑞町223)が行われた。調査地(300㎡)は正親司の中央地区に位置し、正親司の区画・施設とみられる遺構を確認した。 立会調査では、御前通東側の地点で平安時代後期の溝、土壙、建物、柵などが見つかった。溝1は東西方向で幅1.8m、深さ0.4m、溝2は南北方向で幅0.4m、深さ0.1m、溝3は南北から東西に屈曲し、更に南方向に曲がり、幅0.5m、深さ0.4mあった。 土壙(どこう)1は隅丸方形で、東西幅3m、南北幅3.3m、深さ0.5mだった。土壙2は平面形が楕円形とみられ、東西が6m以上、南北3m以上あったとみられる。 建物は南北に並ぶ柱穴を3箇所で確認した。柱間は2.4m(8尺)あり、東西棟の西南部とみられている。柵1は柱間2mあり、南北方向にあった。 遺物は、平安時代前期の土師器の杯(さかずき)・皿、須恵器の杯・皿、灰釉陶器椀、緑釉陶器椀・皿、瓦類がある。土器類は主に2基の土壙から出土した。 なお、上層の江戸時代の遺構からは陶磁器類・瓦類が出土している。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市考古学資料館の説明板、ウェブサイト「平安宮正親司跡 現地説明会資料平成18年9月9日」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|