|

|

|

| 花咲稲荷社 (京都市下京区) Hanasaki-inari-sha Shrine |

|

| 花咲稲荷社 | 花咲稲荷社 |

|

|

地蔵堂  地蔵堂   【参照】稲荷町の地名 |

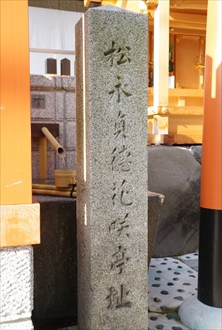

稲荷町に地名の由来になった花咲稲荷社(はなさき-いりなりしゃ)がある。「焼けずの稲荷」「焼けず稲荷」とも呼ばれた。江戸時代前期の俳人・松永貞徳(まつなが-ていとく)ゆかりの社であり、屋敷神、福神、町内鎮守稲荷になる。付近に「松永貞徳花咲亭跡」の石標が立つ。 祭神は、宇賀御魂神(うかのみたまのかみ)、素戔鳴尊(すさのおのみこと)、大市比売命(おおいちひめのみこと)、大己貴神(おおなむちのかみ)、猿田比古神彦(さるたひこのかみ)の五神像を祀る。また、陀枳尼天(だきにてん)も祀るという。 商売繁盛、火防、家内安全の信仰がある。 ◆歴史年表 江戸時代前期、この地に、俳人・歌人・歌学者の松永貞徳(1571-1654)が64歳で移り住んだ。貞徳は、邸内に鎮守社として創祀した。社号は貞徳の号「花咲亭逍遥軒」に因む。自宅は「花咲宿」と呼ばれ俳諧の会を催した。この地で『俳諧御傘』を撰したという。(『都名所図会』) 1715年、霊元上皇(第112代)皇女・八十宮吉子内親王が7代将軍・徳川家継に降嫁する際に、当社で玉体安寧の祈祷が斎行された。 1780年、「花開稲荷社」と記されている。松原通高倉通高倉の西にあったという。(『都名所図会』) 1861年、第121代・孝明天皇皇妹・和宮親子内親王が、14代将軍・徳川家茂に降嫁する際に、当社で玉体安寧の祈祷が斎行された。 近代、1895年、付近に大火があり、当社だけが焼失を免れた。以後、「焼けずの稲荷」と呼ばれる。 1907年、長谷川武右衛門が大道雷淵(おおみち-らいえん)より譲り受け、武右衛門妻・於菟が社主として神明奉仕を務めた。以来、長谷川氏が神事を執り行っている。 昭和期(1926-1989)初期、稲荷社の土地所有者が、稲荷おろしの巫女(お代参)に関わり、月読大明神を合祀した。 ◆松永貞徳 室町時代後期-江戸時代前期の俳人・歌人・歌学者・松永貞徳(まつなが-ていとく、1571-1654)。幼名は小熊、名は勝熊、別号は逍遊、長頭丸、明心、延陀丸、延陀王丸、逍遊軒、五条の翁、花咲の翁など多い。京都の生まれ。連歌師・松永永種の子、母は藤原惺窩の姉。幼くして里村紹巴(じょうは)より連歌、九条稙通(たねみち)・細川幽斎より和歌、歌学を学ぶ。20歳頃、豊臣秀吉の佑筆(ゆうひつ、代筆)になる。1597年、朝廷より花咲翁の称を賜る。俳諧宗匠の免許を許され、「花の本」の号を得た。 1603年、林羅山、遠藤宗務らと古典公開講座に参加し『徒然草』を講じた。慶長・元和年間(1615-1624)、俳諧で知られる。慶長年間(1596-1615)末、三条衣棚の自宅に私塾を開き、庶民の子弟に教えた。私塾からは木下順庵、伊藤仁斎、林春斎、林守勝、貞室、西武(さいむ)らが輩出した。寛永年間(1624-1644)中頃、俳諧史上初の貞門を形成した。晩年、花咲亭(花咲の宿、下京区間之町通松原上ル西側稲荷町)に隠居した。俳書『新増犬筑波集』 、歌集『逍遊愚抄』 、歌学書『九六古新注』 など多数。83歳。 貞門派の始祖であり、近世初期地下(じげ)歌人歌学者の第一人者になる。俳諧(滑稽、笑い)を重視し、それまで和歌では使われなかった俳言(はいごん、俗語、日常語、漢語)を使うことを主唱した。連歌、狂歌、古典注釈などでも活躍する。藤原惺窩、林羅山、木下長嘯子(ちょうしょうし)らと親交した。門人に、七俳仙の松江重頼、野々口立圃、安原貞室、山本西武(さいむ)、鶏冠井(かえでい)令徳、高瀬梅盛、北村季吟らがいる。 ◆吉子内親王 江戸時代中期の女性・浄林院吉子内親王(よしこ -ないしんのう、1714-1758)。幼名は八十宮(やその みや)。第112代・霊元天皇第13皇女、生母は右衛門佐局・松室敦子。1714年、生後わずか1カ月で将軍・徳川家継(6歳)と婚約する。史上最年少の将軍への権威付けをするための降嫁だった。1716年、納采の儀を済ませる。2カ月後に家継が死去した。史上初の武家への皇女降嫁、関東下向には至らなかった。1732年、出家し、法号を浄琳院宮(じょうりんいんのみや)といった。44歳。 墓は知恩院にある。 ◆和宮親子内親王 江戸時代後期-近代の皇女・和宮親子内親王(かずのみや-ちかこ-ないしんのう、1846-1877)。名は親子、和宮、静寛院宮。第120代・仁孝天皇の第8皇女、母は権大納言・橋本実久の娘・経子。第121代・孝明天皇の妹。孝明天皇の思し召しにより、1851年、6歳で有栖川宮熾仁親王(17歳)と婚約した。1860年、桜田門外の変後、婚約破棄になり、1861年、朝幕関係融和のため、公武合体政策により政略結婚として、14代将軍・徳川家茂の正室として降嫁する。1866年、家茂没後、落飾して静寛院と称した。この頃、母、夫、兄を相次いで失う。1867年、大政奉還以降、徳川家救済のため朝廷との間で尽力した。1868年、戊辰戦争で熾仁親王は東征大総督になり、江戸城を目指した。和宮は親王宛に江戸城中止を懇願した。後、和宮は京都に戻り江戸で亡くなる。32歳。 墓は芝・増上寺に夫ともに葬られた。 ◆大道雷淵 近代のジャーナリスト・大道雷淵(おおみち-らいえん、1871-1918)。和一(かずいち)。京都生まれ。1891年、東京の自由新聞記者になる。23歳で金沢・北陸新聞主筆になる。その後、日本生命・仏教生命保険会社の北陸支配人になった。1906年、京都・日出新聞に入社し、主筆になる。堀江松華の京都新聞に招かれた。その廃刊とともに毎日新聞京都支局長、主筆になる。1911年、大逆事件で家宅捜索を受けた。48歳。 文章、書に優れ、読者の人気を博した。災害に対し、近代文明の積極導入で克服すべきと紙上で幾度も論じた。立命館講師として中学で史学などを教えた。 ◆祭神 祭神の5体は神像になる。現在は、京都国立博物館に保管されている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、説明板、ウェブサイト「大道和一雷淵、お伽運動への関わりと、その死」、『お稲荷さんの起源と信仰のすべて 稲荷大神』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都 歴史案内』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都新聞百年史』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|