|

|

|

| 木下順庵邸跡 (京都市中京区) The ruins of residence of Kinoshita,Junan |

|

| 木下順庵邸跡 | 木下順庵邸跡 |

|

|

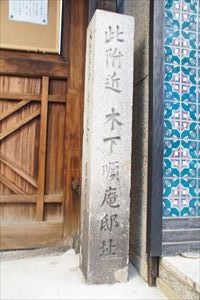

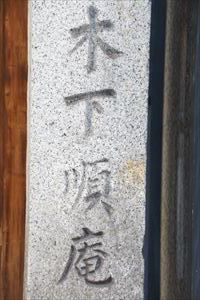

占出山保存会  「此附近 木下順庵邸址」の石標  |

錦小路通烏丸西入ル南側の占出山保存会の脇に、「此附近(このふきん) 木下順庵邸址(きのした-じゅんあん-ていあと)」の石標が立つ。 この地には、江戸時代前期の儒者・木下順庵(きのした-じゅんあん)の邸宅があった。 ◆歴史年表 江戸時代前期、この地に儒者・木下順庵(1621-1698)が住んだ。 近代、1916年、5月、京都市教育会により石標が立てられた。 ◆木下順庵 江戸時代前期の儒者・木下順庵(きのした-じゅんあん、1621-1698)。名は貞幹(さだもと)、字は直夫、別号は錦里(きんり)、諡は恭靖(きょうせい)先生。京都生まれ。浪人の子。13歳の作『太平頌』は、第110代・後光明天皇に献じられという。僧・天海より法嗣に望まれ、断る。儒学者・松永尺五(まつなが-せきご)に朱子学、漢学を学ぶ。一時、江戸に出た。その後、帰京し、錦小路室町東入ルに住んだ。20余年にわたり読書に専念した。東山に「雉塾」を開く。40歳の時、加賀藩主・前田綱紀に招かれて仕え、加賀、江戸を往来した。1682年、幕府の招きにより江戸に移り、5代将軍・徳川綱吉の侍講になる。儒官・林鳳岡(ほうこう)らと『武徳大成記』を編纂した。木門(ぼくもん)の学派を興す。78歳。著に遺稿詩文集『錦里文集』など。 唐詩を愛した。安東省庵(あんどう-せいあん)、宇都宮遯庵(うつのみや-とんあん)とともに「松永門の三庵」と称された。門下に、「木門五先生」と称された、新井白石、室鳩巣(むろ-きゅうそう)、榊原篁洲(さかきばら-こうしゅう)、雨森芳洲(あめのもり-ほうしゅう)、祇園南海、「木門十哲」などがいる。 墓は永観堂後ろ山(左京区)、先儒墓所(東京都)にある。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都大事典』、ウェブサイト「京都市 京都のいしぶみデータベース」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|