|

|

|

| 五塚原古墳 (京都府向日市) Itsukahara-kofun(Tumulus) |

|

| 五塚原古墳 | 五塚原古墳 |

|

|

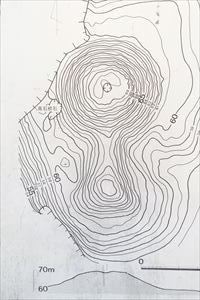

「史跡乙訓古墳群 五塚原古墳」の石標   古墳地形図、上が北。向日市・向日市教育委員会の説明板より  前方後円墳の平面形状  航空写真、古墳、大池、はり湖池、向日市教育委員会の観光案内板より 航空写真、古墳、大池、はり湖池、向日市教育委員会の観光案内板より 丘陵地から南西の眺望 丘陵地から南西の眺望 |

寺戸町芝山の丘陵頂に、五塚原古墳(いつかはら こふん)はある。墳丘はほぼ残されている。丘陵より眺望があり京都盆地を一望できる。 古墳時代前期の大型前方後円墳であり、国史跡(乙訓古墳群)の一つに指定されている。 ◆歴史年表 古墳時代前期(3世紀半-後半、4世紀とも)、五塚原古墳が築造された。乙訓地域では、五塚原古墳から前方後円墳の築造が始まった。 現代、1967年-1968年、京都府教育委員会による測量調査が行われた。 1968年、帝塚山大学による電気探査が行われている。 1977年、京都大学考古学研究室による測量調査が行われた。 2000年-2001年、向日市埋蔵文化財センター・立命館大学文学部考古学・文化遺産専攻による第1次・第2次発掘調査が行われた。 2013年度、向日市埋蔵文化財センター・立命館大学文学部による第3次発掘調査、第4次発掘調査が行われた。 2014年度、向日市埋蔵文化財センター・立命館大学文学部による第5次発掘調査、第6次発掘調査が行われた。 2015年度、向日市埋蔵文化財センター・立命館大学文学部による第7次発掘調査が行われた。 2016年、向日市埋蔵文化財センター・立命館大学文学部による第8次発掘調査が行われた。国の史跡(史跡「乙訓古墳群」のうち)に指定される。 2017年、向日市埋蔵文化財センター・立命館大学文学部による第9次発掘調査が行われた。 ◆五塚原古墳 五塚原古墳は、古墳時代前期(3世紀半-4世紀半)の典型的な前方後円墳になる。3世紀半-後半に築造されたという。乙訓地域での前方後円墳築造の初例になる。最古の前方後円墳とされる奈良県桜井市の箸墓(はしはか)古墳(3世紀中-後半、全長280m)を模しており、最古型式前方後円墳の一つになる。 墳丘は、後円部が3段築成、前方部が2段築成で、全体に葺石が施されている。墳丘の大半が盛土で築かれており、後円部北西裾の一部が削平されている。後円部の平面形態は、ほぼ円形を描く段築構造であり、この地の丘陵地形を削り、平坦地を設けている。築かれている斜面の勾配は裾から急角度で、後に緩やかになる。葺石は石の長軸を斜面と直交させて積み上げる「小口積み」だった。墳頂に埴輪を並べていた可能性は低い。後円部に東西15m、南北44mの墓穴、前方部にも東西5m、南北7mの墓穴があるという。 2017年に、市埋蔵文化財センター、立命館大学の調査が行われた。前方部の東側側面の段構造に平面が見つかった。平面は前方部(バチ形)の先端に向けて上昇する「斜路状平坦面」(幅1m)構造であり、平坦面が前方部と後方部のくびれ部で途切れた段築構造になる。長さ17mの間で高低差が1.5mあった。平坦面上面には礫敷が造られていた。 この斜路状平坦面は、卑弥呼の墓ともされる箸墓古墳と同様であり、全国の前方後円(方)墳の中で、箸墓古墳以外では2例しかない。五塚原古墳は、箸墓古墳の3分の1の規模で築造されたとみられている。前方部の平面形態は、奈良県桜井市の纏向(まきむく)古墳群中の東田大塚古墳の輪郭線と近似している。 墳丘の 規模は全長91.2m、後円部(3段築成)径54m、高さ8.7m、前方部(2段築成)長さ40.5m、幅33m、高さ2.1-4.0m(くびれ部付近から前方部頂)、くびれ部幅15m。 ◆埴輪 2016年に墳丘西端からで発掘された「朝顔形円筒埴輪」は、上部が球状であり、開口部の立ち上がりが低かった。 埴輪は、五塚原古墳の後に築造され、近隣にあった妙見山古墳から運ばれた。五塚原古墳の埋葬者子孫を納めた埴輪棺とみられている。丹後地方独特の「丹後型円筒埴輪」に似ているという。 高さ66㎝、口径20㎝、立ち上がり1.5㎝。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 向日市・向日市教育委員会の説明板、ウェブサイト「五塚原古墳第7次調査 五塚原古墳後円部北東斜面の調査 向日市埋蔵文化財センター2015年」、ウェブサイト「五塚原古墳第5次発掘調査 現地説明会資料 2014年 立命館大学文学部考古学・文化遺産専攻」、ウェブサイト「五塚原古墳 向日市」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|